おとなの矯正治療

| Q1 | 矯正治療の流れを教えてください。 |

|---|

| A1 | 1.初診相談患者さんから歯並び・噛み合わせの悩みやご希望をお聞きします。また、お口のなかや顔の写真、パノラマエックス写真を撮り、写真を見ながら不正咬合の状態、治療方法などについてご説明をします。 2.精密検査不正咬合の原因をさらに詳細に調べます。頭部全体のエックス線写真(セファロ)や歯のエックス線写真の撮影、歯の型取りなどをします。こうして、治療方針を正確に立てるための資料をすべてそろえます。 3.コンサルテーション精密検査の結果にもとづいた治療計画案をご提案します。治療内容、治療期間、治療費、治療にあたっての注意事項などをご説明し、治療方針について患者さんと歯科医師がじっくりと話し合います。 4.歯みがき指導など矯正中は歯みがきが難しくなります。そこで、歯みがきについての正しい知識と歯みがきの方法を習得していただきます。舌の機能検査、あごの機能検査なども必要に応じて行うことがあります。 5.むし歯や歯周病の治療、抜歯むし歯や歯周病の治療の必要のある場合は、かかりつけの歯科医院で治療をします。また、抜歯が必要な場合は、かかりつけの歯科医院や口腔外科で抜歯を済ませていただきます。 6.矯正装置をつけて矯正開始装置をつけて歯を動かす期間です。平均的には2年半~3年くらい。装着後は2週間~1ヶ月に1度通院していただきます。はじめて装置をつける日は2時間くらい、その後は30~1時間くらいの診療です。 7.矯正終了装置をつけた治療が終了します。何年かの治療をがんばりとおした患者さんの、装置を取るときのよろこびは格別です。きれいになったお口と顔の写真を撮ります。 8.保定治療歯並び・噛み合わせをしっかりと定着させるために、リテーナー(取りはずし式の装置)を1年半ほど使っていただきます。後戻りを防ぐためのとても大切な期間です。保定終了後は、半年~1年に一度のメインテナンスにおいでいただきます。噛み合わせやむし歯、歯周病をチェックし、お口の健康を長期的に保っていきましょう。 ※参考書籍 「nico 2010.2 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q2 | 矯正の治療期間を教えて下さい。 |

|---|

| A2 | 矯正治療は通常2~3年かかるものです。 |

|---|

| Q3 | 歯を動かすことって可能なんですか? |

|---|

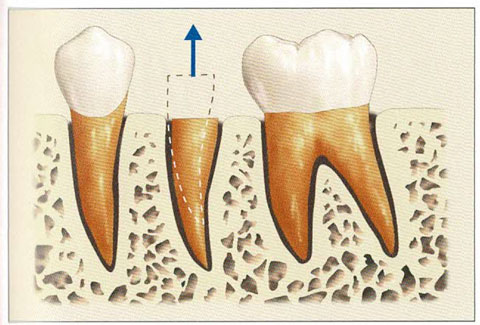

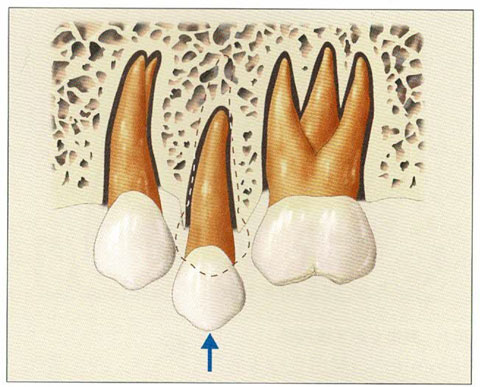

| A3 | 矯正治療がそれにあたります。歯を動かす方向(移動様式)は5つが考えられます。 1)挺出歯の長軸に平行に歯冠側方向へ移動させる様式のことです。

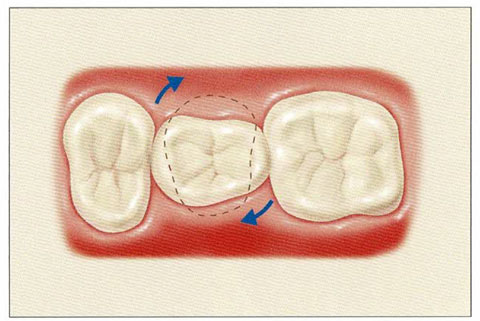

2)回転歯の長軸を中心軸として、歯を回転させるような移動様式のことです。

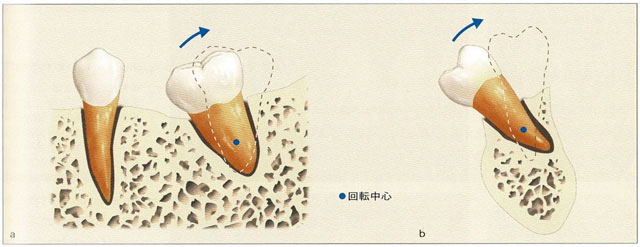

3)整直(傾斜移動)近遠心的に、あるいは頬舌的に傾斜している歯の歯軸を是正する移動様式のことで、歯は回転中心を軸として歯冠と歯根が反対方向に移動します。

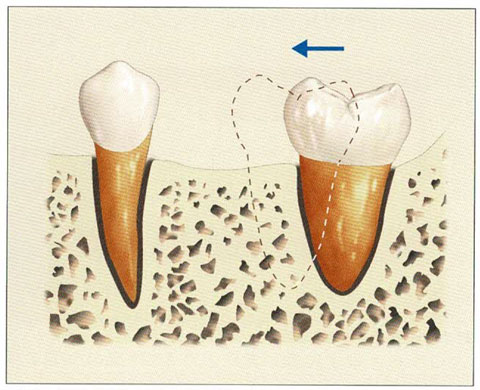

4)歯体移動歯を傾斜させないで異動する様式で、歯冠と歯根が同一方向に移動する様式のことです。

5)圧下歯の長軸に平行で根尖側方向に移動させる様式のことです。

※参考書籍 |

|---|

| Q4 | 歯ならびがいいとどんないいことがあるのですか? |

|---|

| A4 | 1.歯みがきがラク歯並びが悪いと歯ブラシがなかなか届かず日常の歯のケアはたいへん難しいものです。 歯並びを改善するとむし歯や歯周病の予防にもなります。歯並びにデコボコがないと歯ブラシの毛先が届きやすくお掃除がラク。その分むし歯菌や歯周病菌がひそむプラークを取り除きやすく、歯石もつきにくいのです。 歯並びが悪く掃除がたいへんだとむし歯や歯周病になるリスクが高まってしまいます。とくに、歯周病が進行すると歯が動いてしまうため、さらに歯並びが悪くなってしまうことも少なくありません。

2.噛み合わせがよいと歯の寿命も長持ち歯は本来、馬蹄型に並んで噛む力を受け止め、バランスよく調和しています。噛み合わせがよいと、かたよった力がかからないため、力によって歯が傷んだり、治療した歯が壊れたりするリスクがグンと減ります。噛み合わせがお口の健康に与える影響は大きいのです。

3.発音しやすい舌やくちびるの動きが妨げられないので、発音がしやすくなります。主にサ行、タ行の発音に影響します。

4.しっかり噛めると胃腸にいい噛み合わせが悪く、前歯で噛み切れなかったり、奥歯でしっかり噛めなかったりすると、食べ物を十分噛まずに飲み込みがち。長い間には、胃腸への負担が大きくなってしまいます。

5.自浄作用でお口のなかがきれいに歯並びにデコボコがなく、くちびるや舌、頬が歯列にフィットしていると、活発な筋肉の働きで食べカスが押し出され、唾液に流されて口のなかに溜まりにくくなります。お口が本来持つ自浄作用が効果的に発揮されるので、当然むし歯や歯周病のリスクが低くなります。

6.笑顔がはなやかに口もとに自信があると、自然と笑顔が明るくはなやかになります。歯並びをキレイにすると、見た目が美しくなるばかりではなく心まで笑顔にしてくれます。 一見きれいな歯並びに見えても前歯のせいで口もとが出ているかたは案外日本人には多いのです。こういう方も矯正をすると、横顔の印象がすばらしく変わります。 健康的で若々しい印象は美しい歯並びから!

7.補綴治療との連携クラウンやブリッジ、インプラントで歯の修復を行う際、歯並びが障害となってしまい治療のできないことがあります。そうしたときには治療中の歯科医からの依頼で歯科矯正専門医が連携をとり、治療しやすい歯並びに矯正します。こうした他科との連携も歯科矯正専門医の重要な仕事です。

8.外科も併用して噛めるお口に矯正装置による治療と外科手術による治療を併用し、歯並びとともに噛み合わせの治療を行って本来そうあるべき噛めるお口を創るための治療を行うのも歯科矯正の重要な仕事です。

※参考書籍 |

|---|

| Q5 | おとなの矯正治療のデメリットを教えてください。 |

|---|

| A5 |

矯正治療は通常、患者さんがおとなになる前に行われるべきものです。その時期には顎骨は成長発育期にあるので変化が活発であり、歯の移動が容易で、歯の移動がもたらす弊害も少ないからです。おとなの矯正治療はいくつかのデメリットがあります。 1.矯正力に対する組織反応が著しく遅い成人の顎骨は成長が完了しているので骨の急激な変化は期待できません。つまり、歯の移動に伴う組織の修復が遅いということです。 2.矯正力に対する反応が遅い小児では、矯正力に対する最初の反応は24時間以内に生じますが、成人では約3週間かかってしまいます。 さらに歯の移動速度も遅くなってしまいます。歯の移動速度は矯正力の性質や強さにもよりますが、骨の緻密度に大きく左右されます。成人の顎骨は骨髄腔の数が少なく骨の密度が高いという理由で骨の吸収現象を起こすことが難しいといわれています。 3.hyalin zone(歯の移動時に歯の移動を一時的に妨げる層)が移動歯の圧迫側に容易に形成される特に、矯正力が大きい場合にはその危険が大きくなってきます。 4.歯に矯正力を加えたときの骨破壊活動が骨造成活動を上まわることがありうる成人では唇頬側の歯槽骨が薄くなっていることが主な原因であり、その結果しばしば歯槽骨の吸収が生じます。 5.歯根吸収の危険が大きい特に、大きな矯正力を作用させたとき、長期間の継続的な歯体移動を行ったとき、歯の圧入などを行ったときなどには歯根吸収の危険が増大します。歯根吸収は被移動歯だけでなく、大きな力を受けている固定歯にも生じる可能性があります。一方で顎骨発育期の患者さん(小児)は、矯正治療による歯根吸収はあまり見られません。 6.抜歯空隙の閉鎖が困難で、閉鎖後しばしば再離開しやすい歯の移動のためのスペースを確保するために行う抜歯が推奨されない症例もあります。 7.ほとんどの症例に歯周炎が見られる歯周炎になっている歯は移動時に骨再生能力が弱く、その結果歯の移動に伴う歯槽骨吸収の危険が大きくなります。また歯周炎のない症例でも、おとなは歯肉の抵抗性が弱いので、矯正装置の機械的刺激や、矯正装置による清掃不全などによって辺縁歯肉の炎症を作りやすいということも注意しなければなりません。矯正治療による骨吸収と年齢との間には相関関係が見られ、年齢の増加と共に骨吸収の危険が大きくなるというデータもあります。 8.十分な固定が難しい場合が多い歯が欠損していたり、歯周病により歯の支持が弱くなっているといった理由で、十分な固定が難しいときもあります。 9.ごく僅かな量の歯の移動を行っても多くの場合その後に咬合治療を行う必要がある小児の患者さんは、僅かな歯の移動による噛み合わせの変化は自然な歯の移動によって調整され、良好な噛み合わせ状態を自然に確立することができます。しかしおとなではそれがほとんど期待できないので、僅かな歯の移動後でも噛み合わせの調整やその他の咬合治療が必要な場合が多くなってしまいます。 10.小児と比べると矯正装置に対する適応能力が劣るたとえば可撤性矯正装置を装着したとき、成人は、小児に比べると発音がうまくできるようになるまでにより長い期間が必要となります。 ※参考書籍 「矯正歯科の基礎知識」 飯塚 哲夫 著 愛育社 |

|---|

| Q6 | ワイヤー矯正時、歯がとにかく痛いと聞きますが、どうなんでしょう? |

|---|

| A6 | マルチブラケット装置にアーチワイヤーを装着した患者さんにアンケート調査を行ったところ、全員になんらかの不快感や疼痛が生じていました。それらを要約すると、以下の通りです。

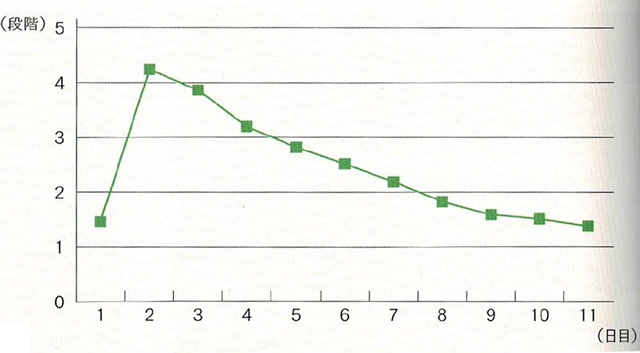

アーチワイヤー装着後の痛みの経過

(文献:「坂本輝雄, 野嶋邦彦, 一色泰成. 矯正力に起因する痛みについて-アンケート調査から-(会議録). 歯科学報 1985; 85: 709.」より引用) 痛みを「何も感じない」から「自発痛」あるいは「普通の食事がとれない」まで5段階に分けて経過を調査した。2日目にピークに達した痛みは次第に減少し、最後には消失するが、その経過には個体差がみられた。

※参考書籍 |

|---|

| Q7 | 矯正治療中の痛みについて教えてください。 |

|---|

| A7 |

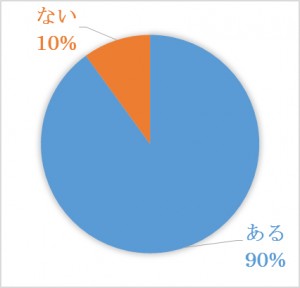

ある歯科医院の矯正治療中の患者さんへのアンケート集計結果がありますので参考にしてください。 1.歯が動く痛みを感じたこと

2.装置があたって痛いと感じたこと

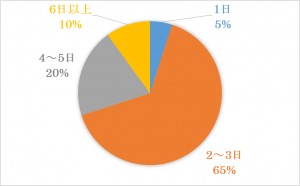

3.「歯が動く痛み」について、装置付けてから何日くらい痛みが続いたか?

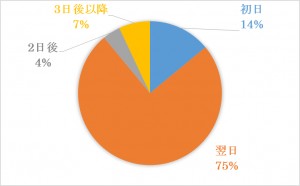

4.「歯が動く痛み」について、最も痛かったのは何日目か?

5.どのようなときに最も痛かったですか?1位 食事のとき 2位 常に 3位 歯を噛みしめたとき 4位 食事のときと歯を噛みしめたとき 6.これまでの治療で最も痛かったのはいつですか?1位 初めて装置がついたとき 2位 ワイヤーを新しく交換したとき 3位 セパレーション 4位 口内炎が治らないとき 5位 装置で頬が切れたとき 6位 装置を外した時

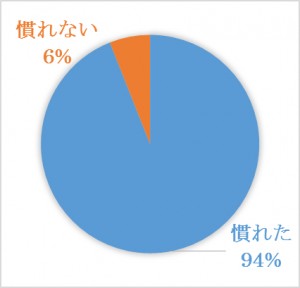

7.唇や頬に装置があたる痛みについて、装置があたる痛みには慣れたか?

8.唇や頬に装置があたる痛みについて、装置があたる痛みに慣れるまでの期間は?

※参考サイト

|

|---|

| Q8 | 歯周組織の安定のために、歯列不正は矯正したほうがいいのですか? |

|---|

| A8 |

歯列矯正をしなくとも、プラークコントロールができるなら、歯周組織は安定します。 前歯の歯列不正とプラーク、歯肉炎の関係

|

|---|