治療内容・方法について

| Q1 | 全身麻酔で手術を受けることになりました。周術期口腔ケアについて教えてください。 |

|---|

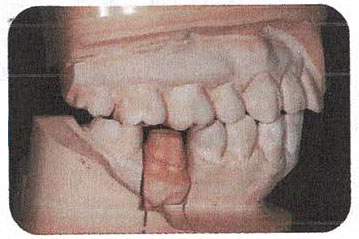

| A1 | 全身麻酔の手術前後に口腔ケアが必要です。 口腔ケアを行うことで誤嚥性肺炎・口腔内の炎症・二次感染を予防できます。経口摂取維持や経口摂取早期再開につながるとともに、入院期間の短縮にもつながります。 1)肺炎予防歯石・歯垢(細菌の塊)を取り除きます。歯の表面やお口の中の粘膜には多くの細菌が付着しています。口の中が汚れていると、全身麻酔の際に気管チューブと一緒に肺の中に細菌も入ってしまい、術後に重篤な肺炎を起こす危険性があります。 2)歯の脱臼・脱落防止専用の接着剤で固定したり、マウスピースで保護したりします。歯がぐらぐらしていると、全身麻酔の際に歯が抜け落ちる危険性があります。保存不可能な歯であれば術前に抜歯します。 3)感染症予防重症のむし歯や歯周病の細菌が原因となり、口腔内の炎症・手術部位の感染症・肺炎を発生させることがあります。手術前に詳しい検査(X線検査・歯周ポケット検査など)を行い、感染症の原因となる歯科疾患の治療を行います。

口腔ケアに関してご不明な点があれば、お気軽にスタッフにお声掛けください。

※参考資料 |

|---|

| Q2 | 矯正治療の流れを教えてください。 |

|---|

| A2 | 1.初診相談患者さんから歯並び・噛み合わせの悩みやご希望をお聞きします。また、お口のなかや顔の写真、パノラマエックス写真を撮り、写真を見ながら不正咬合の状態、治療方法などについてご説明をします。 2.精密検査不正咬合の原因をさらに詳細に調べます。頭部全体のエックス線写真(セファロ)や歯のエックス線写真の撮影、歯の型取りなどをします。こうして、治療方針を正確に立てるための資料をすべてそろえます。 3.コンサルテーション精密検査の結果にもとづいた治療計画案をご提案します。治療内容、治療期間、治療費、治療にあたっての注意事項などをご説明し、治療方針について患者さんと歯科医師がじっくりと話し合います。 4.歯みがき指導など矯正中は歯みがきが難しくなります。そこで、歯みがきについての正しい知識と歯みがきの方法を習得していただきます。舌の機能検査、あごの機能検査なども必要に応じて行うことがあります。 5.むし歯や歯周病の治療、抜歯むし歯や歯周病の治療の必要のある場合は、かかりつけの歯科医院で治療をします。また、抜歯が必要な場合は、かかりつけの歯科医院や口腔外科で抜歯を済ませていただきます。 6.矯正装置をつけて矯正開始装置をつけて歯を動かす期間です。平均的には2年半~3年くらい。装着後は2週間~1ヶ月に1度通院していただきます。はじめて装置をつける日は2時間くらい、その後は30~1時間くらいの診療です。 7.矯正終了装置をつけた治療が終了します。何年かの治療をがんばりとおした患者さんの、装置を取るときのよろこびは格別です。きれいになったお口と顔の写真を撮ります。 8.保定治療歯並び・噛み合わせをしっかりと定着させるために、リテーナー(取りはずし式の装置)を1年半ほど使っていただきます。後戻りを防ぐためのとても大切な期間です。保定終了後は、半年~1年に一度のメインテナンスにおいでいただきます。噛み合わせやむし歯、歯周病をチェックし、お口の健康を長期的に保っていきましょう。 ※参考書籍 「nico 2010.2 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q3 | 矯正の治療期間を教えて下さい。 |

|---|

| A3 | 矯正治療は通常2~3年かかるものです。 |

|---|

| Q4 | 歯周組織の再生療法が終わりました。この後の管理・メインテナンスの流れと注意点を教えてください。 |

|---|

| A4 | 再生療法の術後管理の流れは、4つに分かれます。それぞれ注意点を説明します。 【第1期】(術直後~1週間後[抜糸])来院頻度は2~3日ごと。 治療部位近辺は、歯ブラシ・歯間ブラシ・タフトブラシ・デンタルフロスなど、すべての清掃器具の使用を中止し、絶対に触らないようにしてください。 その他の部位は、通常通りていねいにブラッシングを行い、その後洗口剤にて軽く含嗽(1日2回、1回1分間)するようにしてください。 また、治療部位を舌や指、歯ブラシなどで触れることは避けていただき、口を大きく開けたり、大きく動かしたり、強い含嗽を行うなども避けてください。 治療部位での咀嚼はできるだけ避けて、反対側で食事するようにしてください(可能であれば術後1カ月間)。さらに、固い食べ物や極端に熱い、冷たい、辛いなどの刺激物なども避けてください。 抗生剤、鎮痛剤は用法・用量を守ったうえで服用してください。また血行を促進しすぎないよう、激しい運動、飲酒、入浴(シャワーは可)は控えてください。ただし、冷やしすぎも治癒遅延を招く恐れがあるため、冷やす場合には濡れタオル程度とし、氷水などは使用しないでください。出血や腫脹などの症状が強い場合はすぐに来院ください。

【第2期】(1週間後[抜糸後]~1カ月後)来院頻度は1週間ごと。 治療部位近辺は歯冠部のみ、やさしくブラッシングを再開してください。歯間ブラシやデンタルフロスはまだ使用しません。歯ブラシは洗口液に浸した超軟毛歯ブラシを用いましょう。 (超軟毛ブラシには、ルシェロ歯ブラシOP-10[ジーシー]、TePeスペシャルケアコンパクト[クロスフィールド]などがあります。詳しくはスタッフまでお尋ねください) その他の部位は、通常通りていねいにブラッシングしてください。そして、治療部位においては、舌や指などで触れること、咀嚼すること、固い食べ物を食べることは避けてください。

【第3期】(1カ月後~9カ月後[再評価])来院頻度は1カ月ごと。 通常の歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロスを再開してください。歯周組織再生療法を行っている部位は、他の部位と比較して患者さん自身でプラークコントロールが困難な場所です。その結果歯周組織が喪失してしまっているため、とくにプラークコントロールを徹底するよう心がけてください。また、時間の経過とともに歯肉形態も徐々に変化してくるため、その都度ブラッシング方法を確認することも重要です。 食事については、通常通りの食事を再開してください。ただし、治療部位での固い食べ物の咀嚼は出来る限り避けるようにしてください。

【第4期】(9カ月以降[メインテナンス])来院頻度は3カ月ごと。 メインテナンスの成功なしに歯科治療の成功はないといわれています。 歯周治療の目的は、「歯を長期にわたり保存すること」です。そのためにもっとも重要なことは、患者さん自身による良好なブラッシングと定期的なプロフェッショナルクリーニングです。 術後の再評価以降、良好な口腔清掃状態が維持され、歯周組織が安定していれば3カ月ごとのメインテナンスへ移行します。もしメインテナンス中にプラークコントロールの悪化やBOP(歯周ポケット検査による出血)の増加が認められた場合もしくは歯周ポケットが再発した場合、メインテナンスの間隔を短くする必要があります。 ある国際的ワークショップ*)では、歯周治療後の健康な歯周組織の基準として、「BOP10%以下」(歯周ポケット検査による出血)、「PPD4mm以下」(歯周ポケットの深さ)が挙げられています。 *)Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE, Bartold PM, Dommisch H,Eickholz P, Geisinger ML, Genco RJ, Glogauer M, Goldstein M, Griffin TJ, Holmstrup P, Johnson GK, Kapila Y, Lang NP, Meyle J, Murakami S, Plemons J, Romito GA, Shapira L, Tatakis DN, Teughels W, Trombelli L, Walter C, Wimmer G, Xenoudi P, Yoshie H. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium : Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontal 2018; 89 Suppl 1: S74-S84.

※参考書籍 |

|---|

| Q5 | 今回入れ歯をつくっていただいたのですが、日常生活での注意事項はありますか? |

|---|

| A5 | 日常生活での注意事項1.食事について大きいもの、固いものは慣れるまで控え、前歯では物を噛み切らず、中程から後ろの奥歯で噛むようにしましょう。

2.発音について総入れ歯を初めて使用する方でも数週間で馴染んでくることが多いようです。

3.お手入れについて毎食後外し、流水下でブラシなどを用いてよく洗浄するようにしましょう。その際、洗面台などに誤って入れ歯を落として破折させることのないよう、水の張った洗面器等の上で作業するようにしてください。また、一般的な歯磨剤には研磨剤の入っている製品もあり、入れ歯に細かな傷をつけるため、使用はおすすめしません。夜間の就寝中は外して専用の入れ歯洗浄剤に浸漬するようにしてください。そうすれば、細菌や真菌の増殖も抑えられ衛生的です。

4.保管について入れ歯は水中に保管しましょう。車などに置いたままにすると、熱で変形することがあります。一方、稀にあるトラブルとして入れ歯を紛失した、誤って捨ててしまった、という方がおられます。原因は、外出先などで人目に触れないようにティッシュなどで包んだりすることでゴミと勘違いして捨ててしまうことが多いようです。自宅ではコップなど専用の容器を使い、外出先ではハンカチなどで包むことで捨てられないようにしてください。

5.入れ歯の挿入方法最後まで左右の手指を使って定位置まで入れてください。噛んで入れることは決してしないでください。

※参考書籍 |

|---|

| Q6 | マウスピース矯正って何ですか? |

|---|

| A6 |

マウスピース矯正とは、従来のワイヤー+ブラケットでなく、樹脂製の透明なマウスピースを使った新しいタイプの歯科矯正法です。歯をマウスピースでくるみ、その弾性を使って(システムによっては補助装置も使用)歯を動かしていきます。 この方法は「取り外しできるし目立たない」と近年注目を集めていますが、じつは従来の矯正に比べると難易度が高く、患者さんを選ぶ治療法でもあります。

※参考書籍 |

|---|

| Q7 | マウスピース矯正のメリット・デメリットを教えてください。 |

|---|

| A7 | 近年注目を集めているマウスピース矯正(アライナー矯正)ですが、メリットだけでなく、デメリットもありますので、参考にしてください。 患者さんへのメリット

患者さんへのデメリット

※参考書籍 |

|---|

| Q8 | CAD/CAM冠ってどんな被せものなんですか? |

|---|

| A8 | 金属を一切使わない白い被せもので、これまでの手作業だった設計や製造(削り出し)をコンピュータで自動化して作る被せもののことです。保険適応範囲も年々広がっていて、これまでは小臼歯と大臼歯(ただし条件付き)で可能でしたが、2020年9月には前歯も保険でできるようになりました。前歯や小臼歯は笑うと見えるので、白くて保険でできるCAD/CAM冠を希望される患者さんも増えてきています。ただし、材料は硬質レジン製(ハイブリッド型コンポジットレジンブロック)なので、セラミックやジルコニアほどの審美性はありません。 CAD/CAM冠のメリット・デメリットメリット

デメリット

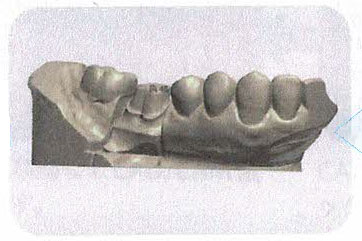

CAD/CAM冠の製作工程1.患者さんの歯型(模型)を作製します。

2.歯型(模型)をスキャナーでスキャンして画像化します。

3.歯科技工士が被せものの設計をコンピュータ上で行います。

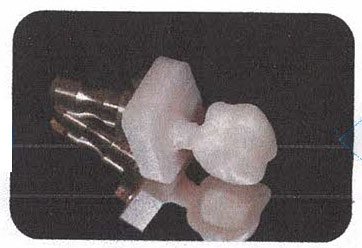

4,ミリングマシン(材料を削る器械)で削り出します。

5,CAD/CAM冠が硬質レジンブロックから削り出されました。

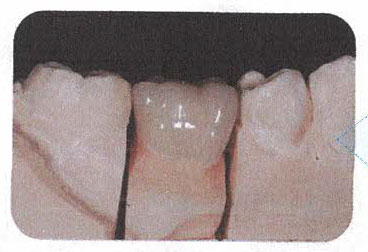

6,形を整え研磨してCAD/CAM冠の完成です。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q9 | マウスピース矯正ってどんな歯並びでもなおすことが出来るんですか? |

|---|

| A9 | 推奨される症例1) 非抜歯症例で、以下の要件を満たす症例 ・軽度の空隙を有する症例 ・軽度の叢生で歯列の拡大により咬合の改善が見込まれる症例 ・大きな歯の移動を伴わない症例 2) 矯正治療終了後の後戻りの改善症例 3) 抜歯症例であっても歯の移動量が少なく、かつ傾斜移動のみで改善が見込まれる症例 4) 金属アレルギーを有する症例 推奨されない症例1) 抜歯症例 ・犬歯が遠心傾斜している症例 ・前歯部が大きく舌側傾斜している症例 ・歯の大きな移動を必要とする症例 ・大きな回転、圧下・挺出を必要とする症例 ・患者の協力度が低い症例 2) 乳歯列期、混合歯列期で顎骨の成長発育や歯の萌出の正確な予測が困難な症例 3) 骨格性の不正を有する症例 治療における留意点1) 効果は装着時間に影響される 2) 傾斜移動が多い 3) 抜歯症例では、予期しない移動が発生することがある 4) 術前のシミュレーションには歯根の位置に関する情報が欠けている 5) 歯冠形態によっては把持力に差異を生じることがある 6) 咬合面を覆う形態のため、臼歯部が圧下されることがある 7) 保険診療には使用できない |

|---|

| Q10 | インプラントとは何ですか? |

|---|

| A10 |

入れ歯のように歯ぐきに乗せるのではなく、歯の抜けた部分の歯ぐきの中の骨に人工歯根を埋め込んで、その上に人工の歯を装着する一連の治療を言います。 |

|---|