インプラント

| Q1 | インプラントとは何ですか? |

|---|

| A1 |

入れ歯のように歯ぐきに乗せるのではなく、歯の抜けた部分の歯ぐきの中の骨に人工歯根を埋め込んで、その上に人工の歯を装着する一連の治療を言います。 |

|---|

| Q2 | インプラント治療にはどんなデメリットやリスクがありますか? |

|---|

| A2 |

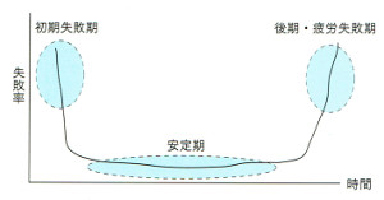

インプラントのメリットは 一方でデメリットもあります。 ちなみにインプラントのトラブル発生は初期と後期が多く、初期のトラブルは外科手術上の失敗、後期のトラブルは金属疲労などによるものが多いのです。

初期のおもなトラブル外科手術上の失敗と患者さんの治癒力が複雑に関与する時期。外科的失敗とは、ドリル摩擦熱の冷却不足、神経の損傷(しびれ、知覚異常)、鼻腔や上顎洞(鼻腔とつながっている空洞)の損傷、血管損傷ほか。 安定期のおもなトラブル歯周炎や噛み合わせのコントロール不足。 後期のおもなトラブル材料の疲労と、高齢期の生体機能低下などによります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q3 | インプラントのメインテナンスではどういうことをしていただけるんでしたっけ?しばらく行ってなかったもので・・・。 |

|---|

| A3 | メインテナンスは、いわばインプラントの健康診断。 インプラントと、そのまわりの歯ぐきやあごの骨の状態を調べるほか、インプラントのクリーニングを行います。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q4 | インプラント周囲炎、怖いです・・・!周囲炎になっていないか診てもらうにはメインテナンスが必要なんですよね? |

|---|

| A4 | インプラントに起こるトラブルで第一に怖いのは、細菌によるインプラント周囲炎。 ですが、過剰な噛む力(歯ぎしりや食いしばり)による影響も見過ごせません。それらの兆候を診てもらい、早急に対応してもらうためにも、定期的なメインテナンスをお願いしたいのです。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q5 | 「インプラントにも歯周病がある」とよく聞きます。インプラントでも歯周病の心配はなくならないんでしょうか? |

|---|

| A5 | 残念ながら、インプラントのほうがむしろ歯周病には弱いのです。天然歯の歯周病と同じように、歯ぐきの炎症からあごの骨の消失(吸収)へと進行していきます。そのまま悪化するとインプラントはグラグラになり、やがて抜けてしまいます。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q6 | インプラント治療の予後について調べると不安になってきました。でもインプラントって、どうしてトラブルが起きるんですか? |

|---|

| A6 | その構造上、インプラントには天然歯に存在した防御機構がありません。 例えば、「繊維のバリアが存在しない」、「歯根膜のクッションが存在しない」など、天然歯とは異なっています。 細菌や力に弱くなっていますから、より一層のケアが大切なんですね。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q7 | インプラント治療を終えたのですが、定期的に歯科医院に通って、検査とクリーニングを受ければバッチリなんですね! |

|---|

| A7 | それ以外にももうひとつ大切なのが、患者さんご自身のセルフケアです。歯科のクリーニングは質が高いといえど数ヶ月に1回の頻度ですので、インプラントの歯周病を防ぐには毎日、ご自身でしっかりケアをしていただくことが欠かせません。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q8 | 今入れているインプラントを撤去しないといけないと言われました。どういう状況になると撤去しなければならないのですか? |

|---|

| A8 | インプラントの撤去の対象1.動揺を認めるインプラント

2.動揺を認めないインプラント①重度インプラント周囲炎

※参考書籍 |

|---|

| Q9 | インプラントを入れてもらって1年たちました。快適に噛めてうれしいです。そういえばそろそろメインテナンスに通わなくてはいけない時期ですが、最近、家のことが忙しいのでしばらくお休みしてもいいですか?痛みや違和感がないから大丈夫ですよね? |

|---|

| A9 | 痛みや違和感がなくても、定期メインテナンスには欠かさずご来院ください。インプラントの健康状態や日々のケアがきちんとできているかチェックすることは、インプラントを長持ちさせるために不可欠です。

※参考書籍 「nico 2020.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q10 | インプラントを入れたから、歯周病はもう大丈夫ですよね? |

|---|

| A10 | そんなことはありません。インプラントも“歯周病”になります! 「インプラントには歯周病の心配はない」。そんなふうに思われるかもしれませんが、じつはインプラントも“歯周病”になります。 “インプラントの歯周病”は「インプラント周囲炎」と呼ばれ、歯周病が歯石やプラークが原因で起きるのと同様に、インプラントの周りに歯石がつきプラークがたまると炎症が起こります。やっかいなことに自覚症状が出にくく、膿が出るなと気づいたときには重症化しているケースが多いのです。 せっかく入れたインプラント。長持ちさせたいですよね。それには、治療が終わったからも歯科医院で定期的にチェックを受け、クリーニングしてもらうのが一番です。 ※参考書籍 「nico 2017.5 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|