歯・お口の状態について

| Q111 | 顎関節症に生活習慣が関係しているって本当ですか? |

|---|

| A111 | 本当です。 例えば、姿勢、特に食事不良姿勢(前方へうなだれた姿勢、側方を向いたままの姿勢など)のままだと、頸部に与える負担はかなりのものと考えられます。また硬いものを咀嚼することも同様です。 高枕で寝たり、頭をうなだれて通勤途中に電車などで寝てしまうなども頸部に負担がかかります。 実はこの頸部への負担が顎関節症の大きなリスクとなっているのです。

※参考書籍 |

|---|

| Q112 | 歯垢1g、つまりむし歯菌のウンチ1gには、どのくらい細菌がいるでしょうか? |

|---|

| A112 | 次の中から答えを選んでください。

1gは1円玉の重さですね。

正解は「4.1000億匹」です! ※参考書籍 |

|---|

| Q113 | 半身浴にはまっています。時間を有効に使いたくて読書、歯磨きをしています。歯磨きは気づけば30分以上しています。歯科医院で定期健診を受けたら、歯肉退縮が進行していると言われました。歯がしみることもあったので診てもらったら知覚過敏と言われました。どうしたらいいですか? |

|---|

| A113 | 歯磨きは2~3分が妥当な時間だと思われます。 長時間のブラッシングはオーバー・ブラッシングと呼ばれ、歯肉退縮を引き起こしてしまいます。 歯磨きの時間を短くする以外では、ブラッシングの力を弱める、ストロークを少なくする、歯ブラシの交換時期をチェックするなどの対策を行いましょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q114 | むし歯菌のウンチ1gとヒトのウンチ1gでは、細菌数が多いのはどちらでしょうか? |

|---|

| A114 | 次の中から答えを選んでください。

いかがでしょうか?

正解は「1.むし歯菌のウンチ」です! ヒトのウンチは消化されない食物繊維を含んでいるので、むし歯菌のウンチのほうが約3倍多いのです。 ※参考書籍 |

|---|

| Q115 | 昨日で歯の神経を取る治療が終わりましたが、まだなんとなく違和感があります。神経を取ったのに変じゃないですか? |

|---|

| A115 | 歯の中心を通る歯髄は痛みの受容器のほんの一部分で、歯の周辺には網の目状にネットワークが広がっています。痛みを感じるセンサーは歯髄だけでなく歯の外側の歯根膜や、歯槽骨などいろいろなところにあるのです。 処置後数日の違和感は通常の症状なので心配しないでまずは様子を見ましょう。 ※参考書籍 「nico 2014.3 臨時増刊号 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q116 | 歯がしみるときどうしたらよいですか? |

|---|

| A116 | 歯がしみる、と気になるときの予防法をいくつかご紹介します。 1.ブラッシングエナメル質や歯ぐきを傷めない歯みがき法を歯科医院で指導してもらいましょう。たとえば利き腕と反対側の歯には、つい力が入りがち。 2. 歯ブラシ「やわらかめ」と表示されたヘッドの小さめの歯ブラシを選んでください。やわらかめでコンパクトな歯ブラシはブラッシング圧がかかりにくく、小回りが利いてラクにみがけます。 3. 歯みがき剤フッ化物の配合された知覚過敏専用の歯みがき剤を使うとよいでしょう。フッ化物は歯質を硬くし、むし歯予防に効果的です。 4.飲食酸性度の強い飲食物は、エナメル質を溶かしやすいので、しみやすいかたは、なるべくなら酸性度の高い飲食物は控えていただきたいものです。酢を使った料理(酢の物、サラダドレッシングなど)、柑橘類のほか、酢酸飲料、炭酸飲料なども酸性度の強いものが多いので気をつけましょう。 ※参考書籍 「nico 2008.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q117 | 親知らずがあると咬み合わせや歯並びが悪くなりませんか? |

|---|

| A117 | 現代の方は顎が小さく、親知らずがキレイにはえてくる事はめったにありません。 |

|---|

| Q118 | 噛むことが脳に影響するって本当? |

|---|

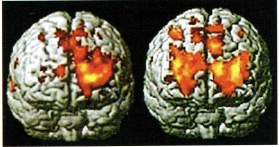

| A118 | 2012年の9月、アメリカの神経科学専門誌『Neuro Molecular Medicine』に掲載された岡山大学・森田グループの江國先生のラットを用いた研究論文1)があります。咬合の不調和は、アルツハイマー病の原因となるアミロイドβを脳内に正常値の3倍にまで大量に増加させ、更に咬合を改善することにより脳内のアミロイドβを正常値まで減少させることを動物実験で明らかにした研究です。これは咬合の改善が、40歳ごろからでも発症するアルツハイマー病の有効な予防と治療法になる可能性を示唆しており、咬合治療の意義と歯科の重要性を示す画期的なものだと考えられます。 世界一の長寿国となったわが国は、更に超高齢化が進み、2014年現在既に約4人に1人が65歳以上の高齢者で、激増する認知症への対応が急務の重大な問題になっています。その認知症患者のなんと67.4%がアルツハイマー型認知症であり、その割合は近年急速に増え続けています。 以前から、高齢者の義歯の咬合をきちんと治したり、新義歯を装着すると、「急にすごく頭がはっきりして、認知症が進行しなくなったようだ」とご家族や介護にあたっている方がびっくりして知らせてくれることは、多くの歯科医師がしばしば経験していることです。この江國論文は、歯科だけができる咬合改善治療とホームドクターとしての咬合管理の重要性、そして歯科が果たす役割の大きさを明示しています。 また、近年ファンクショナルMRIによる脳機能の研究が広く行われています。下の図は九州歯科大学の鱒見グループによる画像です。スプリントを用いた咬合治療前後の大脳皮質前頭前野の活動を示しており、咬合の改善が脳機能の活性化に有効なことをこの結果が明示しています。この大脳皮質前頭前野のワーキングメモリーは、記憶、計画、意欲にかかわるので、この研究結果も高齢者に限らずいずれの年齢層においても、咬合治療と日ごろの咬合管理がいかに大切かを示しています。 このように、咬合が脳へ顕著な影響を及ぼしていることが各方面の研究により明確に示されるようになったことで、歯科の役割の重大さと歯科医療人としてのやりがいの大きさを強く感じます。 スプリントを用いた咬合治療前(左)と比較して、治療後(右)には、大脳皮質前頭前野の著明な活性化が認められます。2) ※参考書籍 1)Ekuni D, Tomofuji T, Irie K, Azuma T, Endo Y, Kasuyama K, Morita M : Occlusal disharmony increases amyloid-β in the rat hippocampus. Neuromolecular Med, 13 : 197-203, 2011. 2)槙原絵理、鱒見進一、田中達朗、森本泰宏、吉野賢一、有田正博、八木まゆみ:スプリント装着の有無がクレンチング時の脳活動に及ぼす影響. 日顎誌, 20(1):6-10, 2008. |

|---|

| Q119 | 前歯の歯ぐきが腫れてきたので歯医者に行ったら、セメント質剥離ではないかといわれました。セメント質剥離って何ですか? |

|---|

| A119 | セメント質剥離とは、歯の構成要素のひとつであるセメント質が剥がれ落ちることです。 セメント質剥離が起こる内的要因としては加齢による組織の劣化、外的要因としては過剰な応力によるストレスが考えられています。臨床的にセメント質剥離を起こす原因として、様々なものが検証されています。 セメント質剝離のリスク因子1)歯種前歯の方が臼歯に比べてセメント質剥離に関する報告が多い傾向がある。

2)性別ある論文では男性は発症率が高いと報告している1)が、他に有意差を持って男女差を論じることができるデータは存在しない。

3)年齢60歳以上で発生率が高くなるとしている1)。

4)根管治療の既往根管治療の既往とセメント質剥離に関して有意な相関関係はない。

5)外傷の既往約10%程度に外傷の既往が見られるのみで1),2)、セメント質剥離の発生に関して相関性はなかった。

6)咬合性外傷もしくは過大な咬合力の存在多くのケースレポートでは咬合性外傷や過大な咬合力がセメント質剥離の潜在的原因となり得ると考察している。

従来「男性」、「高齢」などはセメント質剥離のリスク因子と考えられてきたが、強い相関がないという結果になっており、症例をみる際に広い視点が必要です。 一方、咬合性外傷・過大な咬合力は、ある程度相関関係を認めることができ1)、さらに症状の憎悪因子となることよりコントロールする必要があります。

セメント質剥離によって起こる歯周組織の変化セメント質剥離片は生体に異物として認識され、周囲歯槽骨の炎症による吸収が引き起こされます。その結果として、歯肉・歯槽粘膜の腫脹、歯周ポケットの形成、プロービング時の出血(BOP)、歯周ポケットより排膿、sinus tractの形成および排膿、歯の動揺などの臨床症状が見られるようになります。ただしこれらの症状はセメント質剥離特有のものではありません。

セメント質剥離の診断方法セメント質剥離の診断は非常に困難で、複数の方法で確実な診断をする必要があります。 1)臨床症状初期の段階において軽度な不快感として認識される場合があるものの、疼痛はほとんど感じない場合が多いです。また後に疼痛が発現しても限局化しない場合も多く診断が困難です。

2)口腔内所見・歯周組織検査多くの場合、歯肉や歯槽粘膜の発赤・腫脹またはsinus tractの形成を伴います。歯周組織検査においては歯周ポケットの形成、BOP、排膿などが見られることもありますが、剥離片が根尖側にあり辺縁の歯槽骨の破壊や付着の喪失がない場合にはこれらが見られないこともあります。

3)歯髄診査根管治療の既往がない歯では歯髄は生活反応を示します。鑑別診断のために定期的な歯髄診査が重要です。

4)X線検査歯根面から不完全・完全剥離した不透過像が観察されることがあります。その際、剥離片の形態は、針状や粒状・雨滴状などさまざまな形態を取ります。さらにその周囲に炎症性の骨吸収を生じている場合は歯槽硬線の消失した透過像として観察されます。通常のデンタルX線写真では近遠心面に剥離片が存在するときには比較的容易に発見できますが、頬舌側に存在するときには発見が非常に困難となります。そのため偏心投影なども有効な手段となってきます。CBCT撮影による読影は有効ですが、被曝量などを考慮して必要に応じて行うことが好ましいといえます。

5)外科的診断セメント質剥離はその臨床症状や所見が似通った原発性辺縁性歯周炎、原発性根尖性歯周炎、また垂直性歯根破折などと鑑別診断を要します。他にX線所見より各種嚢胞や腫瘍など多種多様な疾患とも鑑別診断も要します。つまり、探索的手法、抜歯を含めた外科的手法により確定診断が必要となります。

セメント質剥離の治療手順

1)Lin HJ, Chan CP, Yang CY, et al. Cemental Tear: Clinical characteristics and its predisposing factors. J Endod 2011; 37: 611-618. 2)Lee AHC, Neelakantan P, Dummer PMH, et al. Cemental tear: Literature review, proposed classification and recommendations for treatment. Int Endod J 2021; 54: 2044-2073.

※参考書籍 |

|---|

| Q120 | うちの父、口がすごくくさいんです。ミントのタブレットを噛んでますがぜんぜん効きません。胃は悪くないらしいし、どうしたら、くさくなくなるのでしょうか? |

|---|

| A120 | そんなににおうのは、間違いなく「病的口臭」です。病的口臭の原因は、ほぼ100%歯周炎なんです。 |

|---|