日常生活での注意について

| Q121 | 口呼吸を鼻呼吸にするにはどうしたらよいのですか? |

|---|

| A121 |

口呼吸を鼻呼吸に改めるには、ただ口が開かないようにし、意識的に鼻で呼吸するようにしても直るものではありません。 口呼吸は、たんなる呼吸のクセにとどまらず、食べ方、眠り方といった基本的な生活習慣にまで関わってきます。「冷たいものを飲食する習慣」や「寝不足」など、さまざまな習慣と連鎖し、絡みあっているのです。 具体的には次のような習慣・クセを改めましょう。 1.食べるときの習慣

2.寝るときの習慣

3.無意識にとっている姿勢の習慣

4.短時間睡眠で十分な骨休めをしない習慣

5.冷たい物で腸を冷やす食習慣

6.いいつもりの健康常識

免疫病の多くは、「誤った体の使い方」をした習慣がもとで発症しています。上記のような悪習慣・クセが相互に関連しながら、免疫力の源であるミトコンドリアに障害を与えています。 「正しい体の使い方」を習慣づけるための七つの実践プログラムを紹介します。 1.口呼吸をやめて鼻呼吸にする。2.横隔膜呼吸(美呼吸)で全身の細胞呼吸を促す。3.口呼吸を促進する「片かみグセ」を直す。

|

|---|

| Q122 | プールと鼻炎には関連性があるのですか。 |

|---|

| A122 |

鼻に問題があるときはプールが関係しているかもしれません。 とある歯科医院に来院している小児患者の中で鼻に問題がある患者の8割近くが、プールに通っているという調査結果があります。 プールが目に悪いことは眼科医も確認してます。ご存知のとおり、プールで泳ぐということは、特殊な薬液の中で泳いでいる状態なのです。 泳いだ後は良く洗い、鼻うがい、喉うがいをしっかりしましょう。 |

|---|

| Q123 | 歯医者さんで注射をするとクラクラと気分が悪くなります。麻酔のアレルギーじゃないかととても心配です。 |

|---|

| A123 |

麻酔が必要なとき、アレルギーを心配するかたはよくおられます。 麻酔アレルギーには2タイプあります。 一方、ショック症状を起こし命にかかわるほど激しいアレルギー(アナフィラキシー)も、きわめて少数ですがないわけではありません。数十万件に1件ともいわれていますが、とある歯科大学病院の年間20万人の患者さん(あらゆる症例のかたがいる)で数年に1人いるかどうか、というほどたいへんまれです。 具体的な調査結果があるわけではないのでエビデンスはないのですが、「麻酔の注射のときにアレルギーで気分が悪くなった」と心配なさる患者さんの相当数は、緊張のあまり血圧が急上昇したり、脳貧血、過喚起発作などとアレルギーを混同なさっているのではないかと思われます。 ※参考書籍 |

|---|

| Q124 | 外科手術後の食事が気がかりです。どんな準備をしておくとよいでしょう? |

|---|

| A124 | 「よく噛めば噛むほど、からだや脳によい効用がある」というのは、歯やお口が比較的健康なときに限ったお話。よく噛んで食べるのは本来とても大切なことですが、頑張って噛んで鍛えようとすることが、治療の邪魔をしてしまうことも多々あります。 たとえば、歯ぐきを切るような外科処置を受けたときはもちろん(痛くて噛めませんよね)、被せ物の仮歯が入っていたり、入れ歯の調整中etc.・・・・・には、先を急がず、無理をせず、むしろやわらかいものをソッと食べ、段階的にふつうの硬さへと進めていただくことで、治療経過がスムーズになり、よりよい治療結果がもたらされることも多いのです。 たとえば、早くから噛んで食べたことで、ふさがりかけた傷口が開いてしまったり、仮歯が割れてしまったり、まだ慣れない入れ歯で歯ぐきを傷めてしまったりして、結果的に治療が遅れたり、中断を余儀なくされることもあります。 また、インプラント治療では「その日のうちに歯が入る」という手術も最近は増えていますが、手術後のデリケートな時期に遠慮なくどんどん噛んで食べると、埋めたばかりのインプラント体に強い力が加わってしまい、インプラント体が骨とうまく結合できずに、せっかくの治療が失敗してしまうことすらあるのです。 手術直後で食べにくいときの栄養補給用にレトルトやゼリー飲料などを買っておきましょう。手作り派なら、かぼちゃやジャガイモのマッシュを冷凍保存しておくといつでもスープが作れて便利。手術後すぐは、お疲れかもしれませんので前もって準備しておくと安心です。 食べにくいときの食事はついおかゆなどの炭水化物に偏りがち。栄養バランスに気をつけましょう。また、糖尿病や高血圧などの全身疾患のある患者さんはカロリーや塩分にも注意しましょう。 ※参考書籍 「nico 2012.6 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q125 | マウスガードは何のために必要なのでしょうか? |

|---|

| A125 | マウスガード装着には様々な効果があります。 1.スポーツ外傷の軽減・予防日本スポーツ歯科医学会の研究から、マウスガードの装着はスポーツ時の口腔外傷の発生を抑制できることが明らかになっています。スポーツ時のマウスガード装着が選手の安全と健康維持に有効となることを知っておきましょう。 (安井利一ほか:マウスガードの外傷予防効果に関する大規模調査について-中間報告. スポーツ歯学, 17(1):9-13, 2013.) 2.強い噛みしめによる咬耗の予防スポーツ選手は、競技中に歯を強く噛みしめている場合があり、歯に著しい咬耗を誘発して徐々に下顎位が側方へ偏位していくことがあります。そのまま放置していると、臼歯が破折し抜歯することになったり、顎口腔系筋群や顎関節に障害をもたらしたりすることがあります。マウスガードの装着により、強い噛みしめによる歯の咬耗を防止し、下顎位や歯の損傷を予防することができます。 3.相手選手に対する傷害の防止コンタクトスポーツの競技時には、相手選手との接触で自身の前歯が相手選手の顔面や眼球、頭部などを損傷する場合があります。マウスガードを装着することによって、自身の前歯が適度な粘弾性を備えた材料で被覆されていれば、相手選手に傷害を負わせることを予防・軽減することができます。相手選手の安全を保つためにも、マウスガードを装着するように心がけましょう。 4.衝撃吸収と分散マウスガード材料が持つ粘弾性は、加わった外力の衝撃を吸収することができます。また、マウスガードは歯列全体を被覆しているので、衝撃力を局所的に集中させることなく分散する効果も発揮し、傷害を効果的に防止・軽減できます。 スポーツ時の接触により生じる衝撃力を吸収と分散により緩和し、歯冠部の破折、歯根部・歯槽骨の破折、歯の脱臼、下顎骨骨折、脳震盪、頸椎損傷などを予防・軽減できる可能性があります。ただし、過大な衝撃力が加わると傷害を予防しきれないことも認識しておきましょう。 5.顎関節の保護スポーツ時の接触により下顎へ加わった衝撃力が顆頭を介して顎関節に伝搬され、下顎頭頸部骨折や顎関節円板転位、外側靭帯損傷などの顎関節障害が生じる場合があります。これらの障害を防止・軽減する効果があり、二次的な問題となる咬合異常の発生も予防することができます。 6.顎位の安定マウスガードを装着すると噛みしめ時の顎位が安定し、頭や首、腰の位置を適正に保ち、身体バランスを良好に維持することができます。ただし、マウスガードに付与した咬合調整が不適切で安定していない場合は、顎位も不安定となってしまい、身体バランスが不良になるだけでなく、相手選手との接触時に衝撃力の吸収や分散機能が発揮されず、かえって局所的に力が集中して傷害を予防できないことがあります。このようなこともあることから、市販品のマウスガードではなく、咬合関係を適正に調整することができるカスタムメイドのマウスガードを使いましょう。 7.脳震盪の予防・軽減マウスガードを装着することで下顎に加わった衝撃力を緩和して頭蓋・脳へ伝達することができ、脳震盪の予防、脳への障害を軽減する可能性があることが研究によって示唆されています。 Hickey JC, et al : The relation of mouth protectors to cranial pressure and deformation. J Am Dent Assoc, 74(4) : 735-740, 1967. 武田友孝:マウスガードの装着ならびに咬合状態の相違が顎顔面頭蓋の安全性に及ぼす影響. 歯科学報, 103(9):705-713, 2003. 住吉周平ほか:マウスガードのスポーツ外傷予防効果―オトガイ部打撲を想定した有限要素解析. 日口外誌, 42(12):1192-1199, 1996 . 8.心理的効果他の選手との接触で本人が傷害を負ったり、他の選手に傷害を負わせてしまったりというような不安や恐れを、マウスガードの装着によって大幅に軽減することができます。このことから、リラックスした状態で安心して競技プレーに専念でき、集中力と積極性が増して伸び伸びプレーすることができます。選手本来の実力を発揮できるという心理的効果も期待できます。 9.スポーツパフォーマンス身体のバランスが良好に維持され、その結果、選手本来のスポーツパフォーマンスを安全に発揮することができます。 10.経済的効果マウスガードの装着で外傷を予防できれば、疼痛などの苦痛や治療期間の審美障害、治療のための時間的損失などを免れられるだけでなく、治療費もかからず、経済的効果も大変高くなります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q126 | よく噛んで食べることは肥満対策になりますか? |

|---|

| A126 |

|

|---|

| Q127 | 食べ物を水で流し込むと食中毒になりやすいってホント? |

|---|

| A127 | 食中毒の9割は細菌やウイルス性の食中毒、1割が毒素性の食中毒です。 細菌やウイルス性は胃液で殺菌されますが、食事の時に水分を多量に飲むと胃液が薄まってしまい、殺菌作用が低下してしまいます。そのため、食中毒になってしまう可能性が高いというわけです。

※参考書籍 |

|---|

| Q128 | ウイルスによる肺炎と口腔衛生の関係について教えてください。 |

|---|

| A128 | ウイルスによる肺炎というのは、大きく分けて3つの種類があります。 1つはウイルス単独による肺炎、2つはウイルスと細菌の混合性肺炎。それから、一旦ウイルス性肺炎が治まった後、二次的に細菌性肺炎が起きるパターンです。インフルエンザの場合は2番目が多いのですが、新型コロナウイルスでは3番目のパターンが多いというデータが出ています。 二次的細菌性肺炎を防ぐためには口腔衛生を徹底しなければなりません。 細菌が肺に行くプロセスは2系統あります。1つは歯周病に代表されるように毛細血管から血流に入ってしまうルート。そうすると必ず肺の間質まで行きますので、いわゆる間質性肺炎のリスクが高まります。もう1つは唾液中の細菌が誤嚥されることによって肺胞に入り、肺胞性肺炎に繋がります。普通であれば肺の免疫機能で抑えられるはずですが、新型コロナウイルスによって上皮細胞が破壊されていますので、容易に肺炎に繋がるわけです。この二つの系統の肺炎を抑えるためには、それぞれに合った口腔衛生をしなければいけません。間質性肺炎のリスクを下げるためには歯周病やう蝕を予防するように歯磨きをしなければいけませんし、誤嚥性肺炎のリスクを下げるためには舌磨きが重要になってきます。

※参考書籍 |

|---|

| Q129 | 幼児食のポイントを教えてください。 |

|---|

| A129 |

母子健康手帳には、離乳完了は12ヶ月から18ヶ月頃と記載されています。しかし、奥歯が生えはじめるのは平均1歳4~5ヶ月頃からです。生えても上下の奥歯が噛み合うまではよく噛めません。 1.幼児食(1歳~2歳)のポイント奥歯が生えそろうまでは、硬いものをしっかり噛めません。 ●1~2歳代では食べるのがむずかしい食材 2.幼児食(3歳~5歳)のポイント適度に噛みごたえのある食品をとり入れましょう。 |

|---|

| Q130 | マウスピースは上顎・下顎、どちらに装着するか基準はありますか? |

|---|

| A130 |

通常上顎です。

※参考書籍 |

|---|

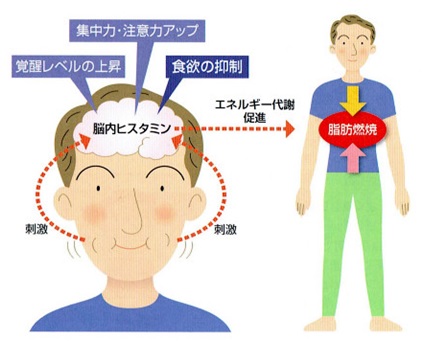

誰でもすぐに始められる効果的な肥満対策は、しっかりよく噛んで食べることです。

誰でもすぐに始められる効果的な肥満対策は、しっかりよく噛んで食べることです。