こどものクセ

| Q1 | 指しゃぶりはいつ、どのようにやめさせるといいのですか? |

|---|

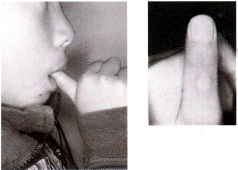

| A1 | 指しゃぶりは小児にみられる口腔習癖のひとつです。 1~2歳児の指しゃぶりは生理的なもので、口蓋へのタッチを楽しんでいるのでしょうから、まだ無理にやめさせなくてもよいでしょう。3歳近くなったら少しずつ減らしていき、多くの場合は外遊びを始める4~5歳までにはだんだん減っていき、やがて自然となくなります。 成長しても指しゃぶりが治らないケースは注意が必要です。長期にわたる指しゃぶりは、歯の健全な発育に悪影響をもたらすことがあるからです。 乳幼児の弱い歯ややわらかい歯肉は変形しやすく、指しゃぶりを続けていると出っ歯や開口といって、前歯がかみ合わず開いたままになってしまうといった歯並びやかみ合わせの異常を起こします。また、あごの関節や口の周りの筋肉の発達にも影響してきます。このように、審美的な問題だけでなく、機能的な問題を引き起こすことも考慮して対応しなければなりません。口腔習癖への対応を行う際は、小児の成長発育を十分考慮した対応を行うことが必要です。 指しゃぶりがなくならない原因は、乳幼児期の指しゃぶりが習慣化してくせになっていたり、心理的な要因でも引き起こされると言われています。無理にやめさせるのではなく、お子さまと積極的にスキンシップを取って気持ちを安定させてあげることも大切です。また、指しゃぶりのよくない理由を優しく説明してあげて徐々にやめさせるようにしましょう。4~5歳になっても指しゃぶりが治らないようでしたら、歯医者さんに相談しましょう。 学童期以降の口腔習癖は、保護者も小児自身も気づきにくい習癖が増えてきます。まずは習癖があることを意識させることが大切です。 口腔習癖除去のためには、小児自身の習癖をやめたいという気持ちを引き出すことが最も重要です。

下記に指しゃぶりの考え方と対応をステージごとにまとめましたのでご一読ください。 胎児期→乳児期→幼児期 前期→幼児期 中期とステージが進むにつれて、みまもる時期となります。 1)胎児期

対応胎児期の指しゃぶりは、口のまわりの感覚が発達するはじまりです。 生まれてすぐに、母乳、ミルクを飲むための練習として重要な役割となります。 2)乳児期

対応指しゃぶりやおもちゃしゃぶりは、ミルク以外の食べ物をとる練習に重要な行動で、清潔なおもちゃで口遊びをさせることも重要です。 3)幼児期 前期

対応この頃の指しゃぶりは、発達期の生理的なものですので、あまり神経質にならず、子どもの生活全体を温かくみまもることが大切です。 4)幼児期 中期

対応生活のリズムを整えることが大切です。 外遊びや手や口を使う遊びを増やし、子どもとのスキンシップをはかり指しゃぶりをやめるようなきっかけを与えましょう。 昼夜の頻繁な指しゃぶりは、積極的なはたらきかけが必要になります。

※参考書籍 「子どもの健やかなお口をつくる」 |

|---|

| Q2 | 子どもの口腔習癖は歯並びに影響すると聞きました。口腔習癖について詳しく教えて下さい。 |

|---|

| A2 | 小児に好発する口腔習癖一覧(歯列への影響と好発時期)

*小児に好発する口腔酒癖としては、吸指癖(指しゃぶり)、おしゃぶりの長期使用、口呼吸・口唇閉鎖不全、咬唇癖、舌癖、咬爪癖などがあげられます。口腔内診察の際に歯列や咬合に異常があると思われる場合は、習癖による影響があるかもしれません。 ※参考書籍 |

|---|

| Q3 | 舌突出癖の原因と影響について教えてください。 |

|---|

| A3 |

原因1)乳幼児期から長期に続く指しゃぶりがあります。

他にも毛布やタオルなどを噛む習慣があると、上下顎前歯の萌出を妨げ、前歯間にスペースが生じて開咬となります。この結果、嚥下時に上下歯間の間に舌を突出させ口唇を閉鎖します。

2)舌の形態的原因として巨大舌と舌小帯付着異常があります。巨大舌は、口腔容積に対して舌が大きいため前方や側方に突出し、開咬となります。また、舌小帯付着異常は、嚥下時に舌小帯の付着位置の異常から口蓋部に舌尖が挙がらず、低位舌となり嚥下時に前方へ突出します。

3)外傷やむし歯などのために乳歯が早期に喪失したり、永久歯の先天性欠如のため、上下歯間に舌が突出します。下顎骨の著しい過成長(劣成長)や上顎骨の劣成長(過成長)のために、上下顎の歯に隙間を生じ、そこに舌を突出することがあります。また、下顎運動時に歯の早期接触や咬合干渉を避けようとして、歯間に舌をはさみ込ませることがあります。

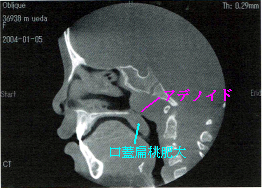

4)アレルギー性鼻炎、アデノイドや口蓋扁桃肥大などの鼻咽腔疾患があると口呼吸を生じ、気道閉鎖が起こります。このとき気道を確保する必要性から下顎を下げ、舌が低位や前方位をとり、嚥下時に舌を突出します。

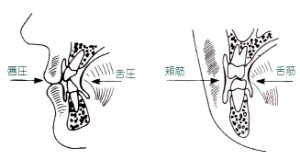

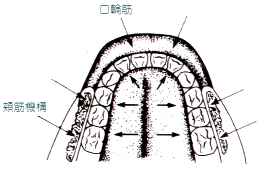

5)口腔周囲筋の筋力低下により起こります。歯列弓の外側にある口輪筋や頬筋などの筋力が低下すると内側にある舌の力とバランスが崩れ、歯が必然的に舌によって押され開咬となります。咀嚼筋の弱い人やミオパシー(遺伝性の筋の変性疾患。筋肉の機能が失われる難病。)では、著しい開咬となり舌突出が認められます。

歯と歯槽骨に働いている口唇、舌および頬の平衡力

※グレーバー著、中後ほか訳:歯科矯正学より引用 口腔周囲諸筋が歯列弓に及ぼす形態形成圧

※グレーバー著、中後ほか訳:歯科矯正学より引用

影響・開咬症状になる ・ぺリオやTMD(顎関節症)の原因になる ・口唇閉鎖がしにくい ・発音が不明瞭 ・上顎歯列の狭窄 ・口もとや外見が悪い ・咬筋・口輪筋が弱い ・矯正治療を妨げる ・食べ物を噛みにくい ・舌位や口唇位を変える

※参考書籍 |

|---|

| Q4 | 指しゃぶりを効果的に治したいです。今は19歳ですが未だにやめられません。いろいろやめるようには努力はしてきました。絆創膏を貼る、ひたすら我慢する等です。でももうかなり頑固な癖になってきてしまいそう簡単にはやめられそうにありません。助けてください。よろしくお願いします! |

|---|

| A4 |

指しゃぶりについて院長をはじめ、スタッフからも色々意見が出ましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。 |

|---|