小児・妊娠中の治療について

| Q1 | 子どもが反対咬合なのですが、ムーシールドで治療できると聞きました。ムーシールドについて教えてください。 |

|---|

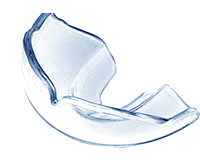

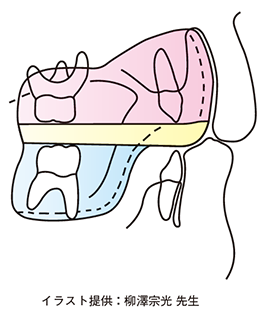

| A1 | ムーシールドは、オトガイ筋の緊張と口唇閉鎖力を利用しながら、舌を挙上させることによって反対咬合を改善する装置です。

ムーシールドの治療目標

ムーシールドの作用機序

これらにより、被蓋改善、咬合平面の是正、舌位の挙上、口唇閉鎖力の獲得などの効果を図ることができます。 ムーシールドのトラブル対応装着期間中、起こり得るトラブルとして、次のようなものがあります。

ムーシールドの装置に慣れるまでは1ヶ月ほどはかかります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q2 | 子どもが食べやすいように、比較的やわらかいもの、小さく切ったものを食べさせています。歯医者に行ったら、歯ごたえのあるものを噛ませるように注意されました。どういうことですか? |

|---|

| A2 | 前歯を使わない食事の習慣がついてしまうと、前歯部の歯根膜(歯の根っこを取り巻くクッションの役割を担う線維の束)刺激がほとんどないまま成長することになり、歯槽骨も育たず、叢生(デコボコ歯並び)または発育空隙のない過蓋咬合(嚙合わせると上顎前歯が下顎前歯を覆ってしまい、隠れてしまっている状態)の乳歯列ができあがってしまうのです。 また、過蓋咬合では下顎の発育不全も疑われ、それにより口唇を閉じることも難しい場合が多く、口呼吸になってしまいます。さらにこの前歯を使わない食事の習慣が続くと、やがて迎える5歳ぐらいから始まる永久歯列への交換に引き継がれる可能性があり、叢生と過蓋咬合で噛めない、機能的でない永久歯列の口ができあがってしまうのです。

※参考書籍 |

|---|

| Q3 | 乳歯から永久歯に生えかわる時期を教えてください。 |

|---|

| A3 | 日本人乳歯の標準萌出時期

男児 標準萌出期間

女児 標準萌出期間

日本人永久歯の標準萌出時期

男子 標準萌出期間

女子 標準萌出期間

※個人差があるため、これは目安です。

乳歯の発育と口の機能について1.乳歯の萌出時期生後6~8か月頃に生え始め、2歳半から3歳頃に生えそろいます。一般に5~6か月までの遅れはよく見られます。 最初の乳歯は、下の真ん中の2本から生えてきます。離れたり少しねじれたりして出てくることもありますが、あまり心配はいりません。この歯は乳中切歯と呼ばれ、少し遅れてその隣の乳側切歯や、相対する上の乳切歯が生えてきます。1歳半くらいまでには1本離れたところに奥歯の第一乳臼歯が、また、2歳までには乳側切歯と第一乳臼歯の間に乳犬歯が生え、最後に一番後ろの乳歯である第二乳臼歯が2歳半から3歳頃にかけて生えてきます。

2.乳歯の萌出と咀嚼の発達離乳の開始時期として推奨されている生後5~6か月は、乳切歯が生え始める時期とほぼ一致しています。 離乳の時期には、口唇での食物の取り込み(捕食)、口を閉じての飲み込み(成熟嚥下)、舌での押しつぶし、歯ぐきでの噛みつぶしなど、咀嚼のための基本的な動きが獲得されますが、まだ歯を使った咀嚼は主体ではありません。そのまま飲み込めるペースト状の食物から、舌でつぶせる程度の硬さの食物、歯ぐきでつぶせる食物と、口の動きや乳歯の生え方に合わせて食物の硬さや形状などを調整しながら離乳を進めていきます。 乳切歯が上下そろったら、少し大きめの食物を前歯で咬断する練習を行い、第一乳臼歯が生えたら奥歯で噛みつぶせる食物を与えるなど、歯を使った咀嚼を覚えさせていきます。第一乳臼歯が噛み合う1歳半頃に離乳は完了しますが、この時期にはまだ硬い食物、繊維のある食物、弾力性のある食物などの処理は難しいです。第二乳臼歯が萌出して噛み合うと、すりつぶし(臼磨)が可能になります。 乳歯列が完成する2歳半から3歳頃には、食物に応じて噛む力や噛む回数を調節することが上手になり、咀嚼の動きもリズミカルになります。こうして、ほぼ成人に近い咀嚼運動がみられるようになり、周囲の人たちと同じ食事が食べられるようになります。この時期には、噛み応えのある食品を食事に取り入れ、よく噛む習慣を身に付けていくことが重要です。

3.歯・口の発育と発音(構音)発音のための構音(調音)の発達は、初期は「マ」、「パ」などの口唇音から始まり、「タ」のように舌の先を前歯の裏側の歯頚部に押し付ける歯頚音、続いて舌と口蓋や上下の口唇が接触して発音する「ラ」、「サ」など非接触音が発達し、ほぼ5~6歳頃に完成します。

※参考書籍 |

|---|

| Q4 | うちの子、歯並びが気になります。いつから治療をはじめるのがいいですか? |

|---|

| A4 | 私たちの医院ではなるべく早くはじめることをおすすめしています。 早期治療は、乳歯列期や混合歯列期から実施可能なあらゆる介入や治療を指します。歯性や骨格性の不正を最小限に食い止め、子どもの正常な成長発育や咬合、機能、審美性、精神面を健全な状態へと導きます。つまりこの介入の目的は、咬合が良好に発育する環境を整えることにあります。 目的乳歯列期や混合歯列期に開始する治療の目的は以下のとおりです。

理論的根拠早期治療を推奨する根拠として、重要なポイントは以下のとおりです。

時期

早期治療のゴール早期介入の戦略と治療法では、以下のようなゴールを目指す

※参考書籍 |

|---|

| Q5 | 子どもの歯の発育のためにどんなものを食べるといいですか? |

|---|

| A5 |

意外と知られていませんが、カルシウムは牛乳や小魚、チーズ(チーズはカルシウムだけでなく塩分も多く含まれているので、摂り過ぎには要注意です)ばかりでなく、小松菜やひじきなどにも多く含まれています。葉物野菜や海藻類であれば、サラダや煮びたし、混ぜご飯など、調理法にバリエーションがあり、メニューにも取り入れやすいでしょう。 歯の発育に必要な栄養素

※参考書籍

|

|---|

| Q6 | 乳歯のブラッシング方法は? |

|---|

| A6 | 歯磨きは、歯とお口の健康を維持する大事な生活習慣です。小さいときから歯ブラシに慣れさせる工夫をしましょう。そして必ず保護者が年齢に適した歯磨きをしてあげてください。 乳児期下に白っぽいカスが溜まります。ぬるま湯で湿らせたガーゼでカスを拭き取ってあげます。生後7~8か月前歯が生えてきています。歯の汚れは乳児のときと同じようにぬぐいます。かみ合う面を念入りに。1歳が過ぎた頃歯ブラシを持たせてみます。慣れさせたらお母さんが磨いてあげます。3歳~5歳乳歯が全部生え揃います。そろそろ自分で磨かせてあげますが、遊びを取り入れて楽しさを感じるようにすると嫌がりません。お母さんの仕上磨きがまだまだメインです。5歳~6歳毎食後、1日3回の歯磨きを習慣にしてください。6歳ごろまでには、最初の永久歯(第一大臼歯)が生えてきます。この歯は歯並びやかみ合わせの基本になる歯です。食べカスなどが溜まりやすいので、仕上げ磨きも忘れないようにしましょう。小学校2年生(8歳ごろ)までは仕上磨きをしてあげて下さい。 |

|---|

| Q7 | むし歯菌は子どもにうつるそうですね。どうすればうつさずにすむのでしょう?キスとかもしないほうがいいですか? |

|---|

| A7 | 赤ちゃんのお口の中にはむし歯菌は存在しませんが、大人の唾液を通じて感染します。 最も多いのは、母親の唾液から感染する「母子伝播」です。 感染しやすい時期は1歳6か月頃~2歳7か月頃です。 スキンシップを制限して頑張るよりも、感染源であるママ・パパがむし歯を治しよくケアしてむし歯菌を減らしましょう。ストレスが減って子育てを楽しめますよ。 ※参考書籍 「nico 2013.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q8 | 小学校の時期は、乳歯から永久歯へ生えかわる時期ですが、どんなことに注意したらいいのですか? |

|---|

| A8 |

1.前歯の生えかわりの時期は、口唇を閉じて食べ物を噛む。できない子どもには口唇のトレーニングを! 1)破裂音の練習口をしっかり閉じ、口の中を陰圧にしながら、「ぱっ」と音を立てて口を開けましょう。これを繰り返すことにより、口の周りの筋肉が鍛えられ、口が閉じやすくなります。

2)口輪筋のトレーニング※口輪筋がかなり弱い場合や短期間で筋力をアップさせる方法 (必要なもの・・・ペットボトル、5円玉程度の大きさのボタン、紐) ボタンとペットボトルを紐で結び、水を適量入れます。初めは水なしでもよいですが、筋力がついたら水野量を増やしていきます。口唇でボタンでくわえ、ペットボトルを1分間ぶらさげましょう。

3)その他紐の両端にボタンを結び、ボタンを引っ張り合う「ボタン相撲」や、風船をふくらませる、細長いストローで水を吸うことなども口の周りの筋肉を鍛えるのに有効です。

2.上下の歯をしっかり噛んで(舌を口蓋にしっかりつけて)食べ物を飲み込む。上手にできない子どもには舌のトレーニングを! ・ガムを使用した舌の挙上訓練とタッピング(舌を口蓋に打ちつける動作) 1)ガムを噛んで軟らかくした後、舌の上で丸めて舌の前のほうに置く2)舌でガムを口蓋に貼りつける3)口蓋についているガムを舌で押し広げる4)ガムを舌で口蓋に押し付けたまま唾液を飲み込み、ガムの広がりを見る

|

|---|

| Q9 | 小魚をよく食べると歯の丈夫な子が生まれるといいますが、これって本当なんでしょうか?それとも、単なる言い伝えですか? |

|---|

| A9 | 本当のことです。赤ちゃんの歯は、お母さんのお腹のなかで、はやくも妊娠7週目頃から育ち始めます。栄養のバランスのよい食事を心がけ、丈夫な歯を育ててあげましょう。 ※参考書籍 「nico 2013.12 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q10 | 乳歯列期から永久歯列にうまく移行できないことってありますか?あれば理由も教えて下さい。 |

|---|

| A10 |

うまく移行できないこともあります。 ・先天欠如歯の存在 ・過剰歯の存在 ・萌出している歯の歯冠形態や萌出位置の異常、う蝕等の有無 ・乳歯の歯根形成不全や彎曲 ・歯胚を含む未萌出永久歯の位置、乳歯・永久歯の予想される萌出の方向、順序および時期の異常 ・乳歯の歯根吸収の早発または遅延 ・歯の骨性癒着(アンキローシス) これらについて異常がないかどうか、またあるとすればその原因は何かについて、リスク評価をすることが重要です。

※参考書籍 |

|---|