むし歯

| Q1 | なぜむし歯になってしまうのですか? |

|---|

| A1 | 歯についたプラークや食べカスにむし歯の元となるミュータンス菌が住みつき、糖分を栄養として酸を出します。 歯は唾液に守られていて、ほんの少し溶けただけなら唾液が修復してくれます(再石灰化)が、酸が多くて修復が間に合わないと、むし歯になってしまいます。 酸による被害を少なくするためには、食習慣など注意すべきポイントはいくつかありますが、まずはむし歯菌を減らすこと。 虫歯菌を減らすと、むし歯になるリスクはぐっと減ります。つまり、唾液による修復が間に合う程度にお口の環境を維持できれば、むし歯の進行を止められるのです。 日本人の約90%以上がむし歯に罹患しているといわれ、軽く見られがちですが再石灰化が不可能なレベルに達したむし歯は自然のままでは元に戻りません。

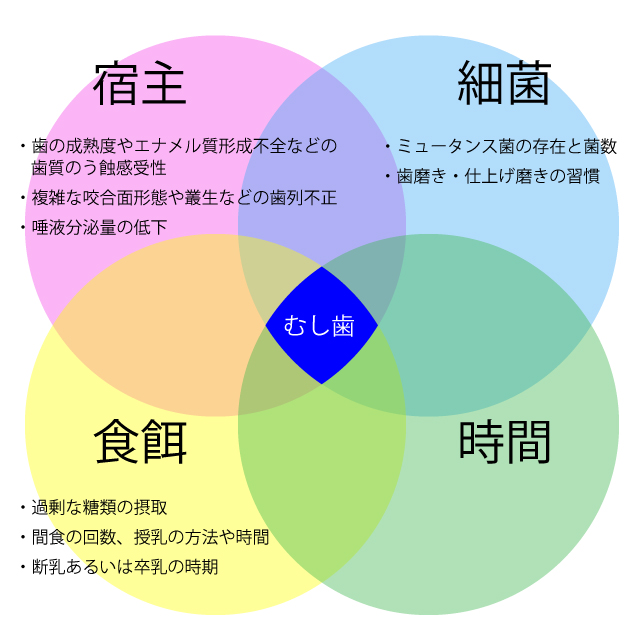

むし歯発生のメカニズム19世紀以降、むし歯の病因についてさまざまな説が唱えられてきました。 例えば、化学説(食物からできた化学物質によりむし歯は発生する)、細菌説(むし歯の病巣に認められる細菌がエナメル質を侵し、続いて象牙質を崩壊させる)、タンパク質分解説(細菌がまず歯の有機成分を侵し、生じた酸が歯の無機質を脱灰してむし歯が発生する)などがあります。 これらは現在受け入れられているむし歯の病因論の基礎となる考えです。 そして、現在では「宿主、食餌、細菌、時間の4因子がすべて合わさることにより、むし歯は発生する」とされています。

それに対する対策は、次のようなものがあります。 1.細菌因子:プラークコントロールブラッシング指導、フロッシング指導、PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning) 2.食餌因子:スクロースの摂取制限食事指導、間食指導 3.宿主因子:歯質の強化、むし歯を形成しやすい歯の形態の改善、唾液の分泌フッ化物の応用、予防填塞(シーラント)、口腔機能改善(あいうべ体操など) ※参考書籍 「nico 2009.2 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q2 | むし歯は治る病気ですか? |

|---|

| A2 | むし歯の原因菌は常在菌なので、完治はありません。 むし歯治療とは、むし歯ができる環境にならないように口腔内を管理することです。管理不十分だと、むし歯は起こります。だから、むし歯に完治はないのです。

※参考書籍 |

|---|

| Q3 | 甘いものをたくさん食べているから、むし歯になるんですよね? |

|---|

| A3 | 「量」より「食べ方」が問題です。 甘いものを控えているはずなのに、むし歯になってしまう。それは甘いものの「食べ方」に問題があるのかもしれません。 飲食後、お口のなかでは、細菌の生み出す酸や飲食物の酸により歯の成分が溶け出し(脱灰)、その後、時間をかけて唾液が成分を歯に戻していきます(再石灰化)。溶かす力が戻す力を上回る状態が長期間続くと、むし歯になります。 このとき、甘いものの「量」以上に、食べる「頻度や時間」が問題となります。ひっきりなしに甘いものがお口のなかにあると、唾液が歯を修復する時間が取れません。ですから、のどあめを絶えず舐めていたり、ドリンクをチビチビ飲んでいたりすると、むし歯になりやすいのです。野菜ジュースやスポーツドリンクなど、ヘルシーなイメージのものにも意外に砂糖は入っていますのでご注意を。

※参考書籍 「nico 2020.5 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q4 | 毎日歯磨きをしていても、どうしてむし歯になるのでしょうか? |

|---|

| A4 | 毎日の歯磨きはむし歯予防にはとても良いのですが、残念なことにどんなに丁寧に磨いても、むし歯や歯周病の原因であるプラーク(歯垢)は全て取り除く事はできません。 毎食後きちんと歯磨きをしているつもりでも、奥歯の溝、歯と歯の間には歯垢が溜まり、除去しきれないところからむし歯の原因になってしまいます。 毎日の歯磨きに加え、歯科医院で専門的なクリーニングを受け、お口の衛生管理をしっかり行っていくことが大切です。 |

|---|

| Q5 | ブラッシングは食後30分後が歯に優しい、ブラッシング後は口をすすがなくてもいいと聞きました。本当ですか? |

|---|

| A5 | 「食後すぐ」が正しいブラッシングです。 むし歯予防のブラッシングの目的は、酸を産生する細菌のエサとなる発酵性糖質を取り除くとともに、プラークを取り除いて、酸を出させないようにすることです1)。 以前は食後すぐにブラッシングをするとエナメル質を傷つけるという話もありましたが、「酸性飲食物摂取直後に歯を磨いた場合」と「10~240分の間隔をあけて歯を磨いた場合」の間に摩耗の程度に有意な差はみられなかったという論文があります2)。つまり、酸性飲食物を摂った後であっても、ブラッシングを待つことによる歯質摩耗予防のメリットはないのです。

また、フッ化物入りの歯磨剤を使った後はすすがないほうがいいでしょう。 歯磨剤に含まれたフッ化物の効果を最大限に発揮させるため、歯面のフッ化物が流れ落ちないように、スウェーデンのイエテボリ大学ではブラッシング後のすすぎは行わないことを推奨しています。ブラッシング後は歯磨き剤の泡を吐き出すだけで、水ですすがない、日本でもその方法がよいとされています。すすがないと気持ちが悪いという人には、少量の水で1回だけのすすぎを日本歯科医師会は勧めています3)。

1)公益社団法人日本小児歯科学会. 食後の歯みがきについて. https://www.jspd.or.jp/recommendation/article09/ (2023年4月9日アクセス) 2) Hong DW, et al. Does delayed toothbrushing after the consumption of erosive foodstuffs or beverages decrease erosive tooth wear? A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Investig. 2020 Dec;24(12):4169-4183. 3)日本歯科医師会. 歯とお口のことならなんでもわかるテーマパーク8020. 歯磨き後のうがいは1回?https://www.jda.or.jp/park/knowledge/index40.html (2023年4月9日アクセス)

※参考書籍 |

|---|

| Q6 | 遺伝的にむし歯になりやすい人はいますか? |

|---|

| A6 | 唾液中の細胞片に含まれるゲノム遺伝子の多型解析によって、むし歯のリスクに関与する遺伝子が多数報告されています。まだ現状では遺伝子診断は行われていませんが、遺伝的な影響を受ける因子も含めたむし歯のリスクの評価が実用化されています。

※参考書籍 |

|---|

| Q7 | しっかり歯みがきすれば歯垢は完全に取り除くことができるのですか? |

|---|

| A7 |

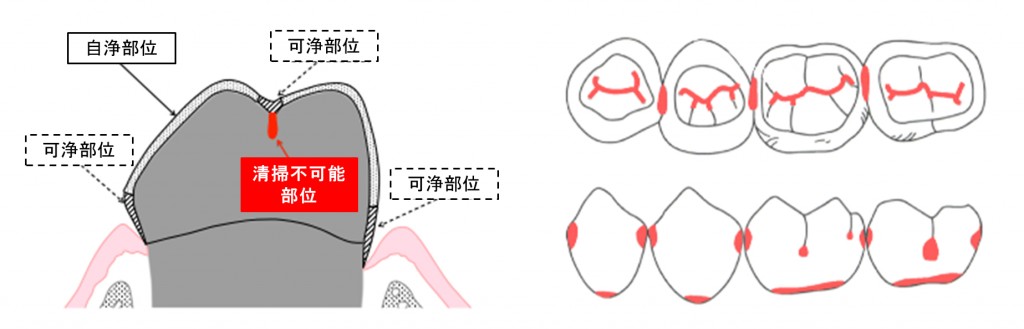

日本人は1日2回以上歯みがきする人が大多数です。むし歯の初発部位は、小窩裂溝、隣接面であり、歯ブラシの毛先の届かない清掃不可能部位に集中しています。歯みがきによる物理的な歯垢除去には限界があります。 歯みがきの限界と日本人のむし歯好発部位※引用元 NPO法人 Well-Being

|

|---|

| Q8 | 色々な歯科医院でむし歯対策の説明を受けました。医院によって説明が異なりますが、結局どうすればいいんですか? |

|---|

| A8 | カリエスコントロールマネジメントとして誰もが日常的に取り入れられることは、①プラークコントロール、②フッ化物の使用、③無理のない範囲内で節度ある食生活です。

※参考書籍 |

|---|

| Q9 | むし歯の発生と進行が早いと言われました。リスクファクターを教えてください。 |

|---|

| A9 | ①医学的既往歴

②歯科的既往歴

③口腔衛生

④食生活

⑤フッ化物

⑥唾液

⑦社会的・集団的要因

※参考書籍 |

|---|

| Q10 | う蝕(むし歯)はどこにできるんですか? |

|---|

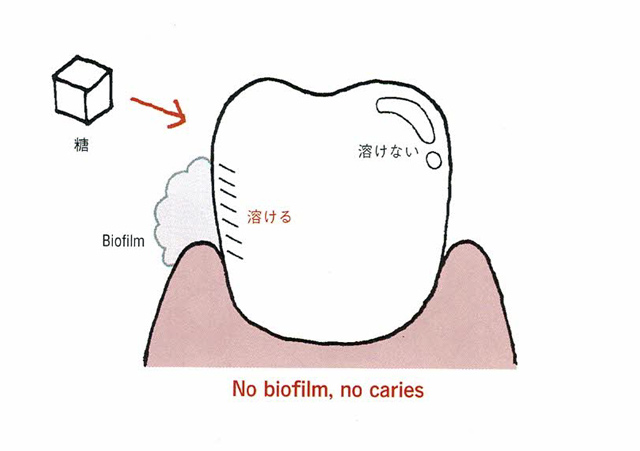

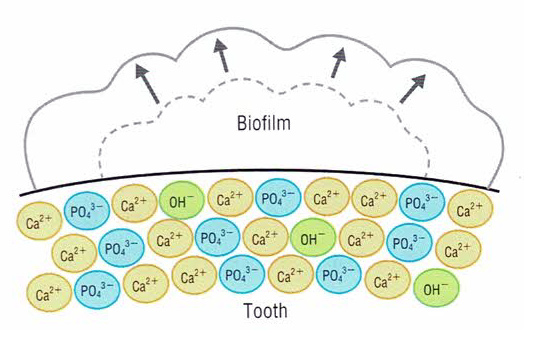

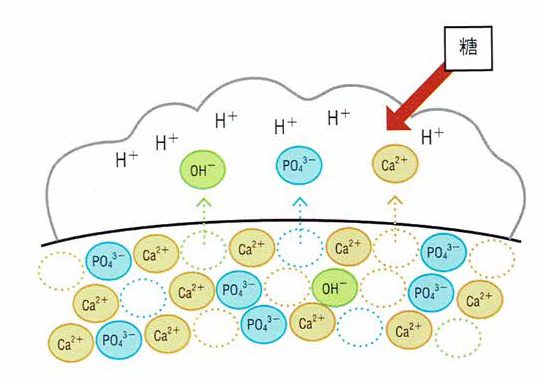

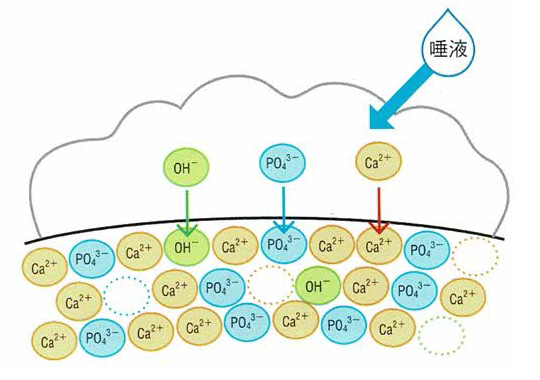

| A10 | エナメル質に初めてできたう蝕(原発性う蝕)を考えてみましょう。 口の中のpHはおおよそ7.0(中性)ですが、飲食によって糖が口腔内に入り、歯面に付いたバイオフィルムに取り込まれると、バイオフィルム中の細菌が糖を代謝して酸を出し、pHが低下していきます。 バイオフィルム中のpHが臨界pH(エナメル質pH5.5、象牙質pH6.0)を下回ると、バイオフィルムと接している歯の表面からカルシウムやリン酸などのミネラルが溶け出します。この現象を脱灰といいます。 一方、唾液によって酸が中和され、バイオフィルム中のpHが臨界pHを上回ると、溶け出していたカルシウムやリン酸が歯面に戻る再石灰化が起こります。 バイオフィルムと歯面の境界では脱灰と再石灰化が繰り返されていて、脱灰している時間が長くなるとう蝕になります。バイオフィルムがあるからといって必ずしもう蝕になるわけではありませんが、バイオフィルムなしにう蝕ができることはないのです。

むし歯による脱灰と再石灰化の流れ1.バイオフィルムの成熟

種々の細菌がバイオフィルムとして段階的な成熟を遂げ、歯面を覆う。 2.脱灰

細菌が糖を代謝して産生された酸(H+)により、歯面からミネラルが溶け出ていく。 3.再石灰化

唾液の緩衝作用により酸が中和されると、ミネラルが歯面に戻っていく。

※参考書籍 |

|---|