歯・お口の状態について

| Q431 | 生活習慣に関するリスクファクターを教えて下さい。 |

|---|

| A431 |

全身の健康習慣

口腔の健康状態

※参考書籍 |

|---|

| Q432 | 口の中に住み着くバイオフィルムって何? |

|---|

| A432 | バイオフィルムは自分たちを外の侵入(環境)から守るために、ぬるぬるの状態になります。たとえば、台所などの水回りにおいて掃除を怠っているというぬるぬるする箇所ができたりしますが、その場所にはバイオフィルムは形成されているのです。 バイオフィルムはぬるぬるの状態で外部の環境から自分たちの身を守ると同時に、外部からの栄養を吸収して大きくなる一方、老廃物や自分たちに害となる物質を排出するルートを形成します。つまり、細菌の集まりであるバイオフィルムは自分たちで成長しているかのような振る舞いをするのです。放っておけば、外の栄養を吸収し、勢力を広げていくのです。そして、このバイオフィルムが口の中、具体的には歯の表面に形成されれば、デンタルバイオフィルムとなります*)。 デンタルバイオフィルムが口腔内に形成されてしまうと、免疫機能(唾液の中にはそうした成分が含まれています)においても排除できず、また、特定の抗菌薬などの薬剤も効果を発揮しなくなるのです。 *)奥田克爾. 続 史上最大の暗殺軍団デンタルプラーク. 医歯薬出版. 2019.

※参考書籍 「口にかかわるすべての人のための誤嚥性肺炎予防」 米山武義 編著 医歯薬出版株式会社 |

|---|

| Q433 | メインテナンスはどのくらいの間隔で行けばよいのですか? |

|---|

| A433 |

もっともよくあるメインテナンス間隔は3~6ヶ月に1度です。しかし、この間隔は画一的に決めるべきものではありません。メインテナンスは、患者さんのバイオフィルムの病原性が高くなる前にバイオフィルムと歯石を除去することが目的です。そのタイミングには個人差があります。わずかな蓄積でもバイオフィルムが成熟し高病原性化するのか、そうでないのかを見極めるために、歯周治療が終わってから1ヵ月後、2ヵ月後、3ヵ月後と徐々に間隔を空けて歯周状態を観察してもらいましょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q434 | 歯周病の発症に関与する因子って何ですか? |

|---|

| A434 |

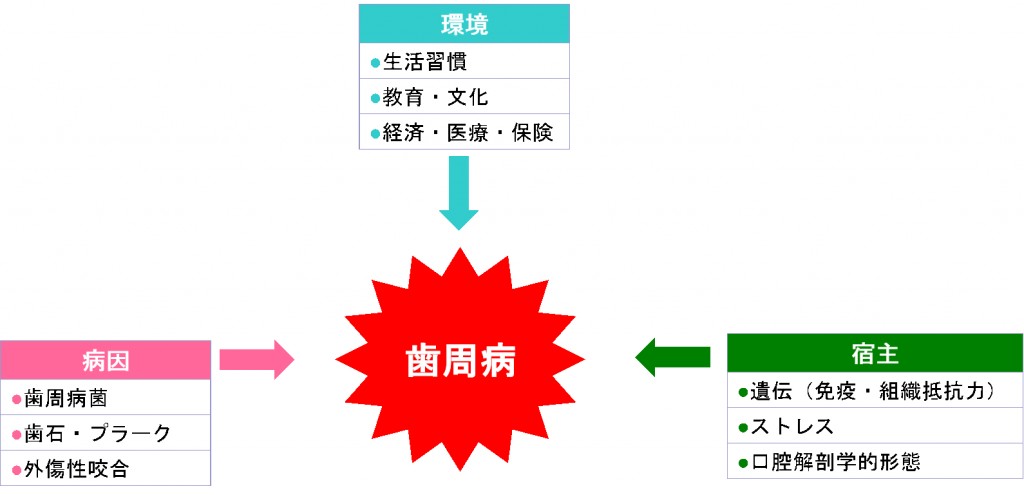

歯周病の原因は3つ(病因、宿主、環境)あります。しかし、これら3つの原因のすべてが科学的に証明されているわけではありません。そのため、歯周病の発症・進行に関係があると考えられている因子を危険因子(リスクファクター)と呼びます。しかし、危険因子があるから必ず歯周病になるわけではありません。Van Dyke & Sheilesh(2005)は「危険因子に曝露することで歯周炎が起こる可能性が増加する。リスクファクターは原因の1つであるが、それがあったとしても歯周炎が必ず発症するとは限らない」と定義しています。 Amano A. Disruption of epithelial barrier and impairment of cellular function by Porthyromonas gingivalis. Front Biosci 2007; 12: 3965-3974. Van Dyke TE, Sheilesh D. Risk Factors for Periodontitis. J Int Acad Periodontol 2005; 7(1): 3-7.

※参考書籍 |

|---|

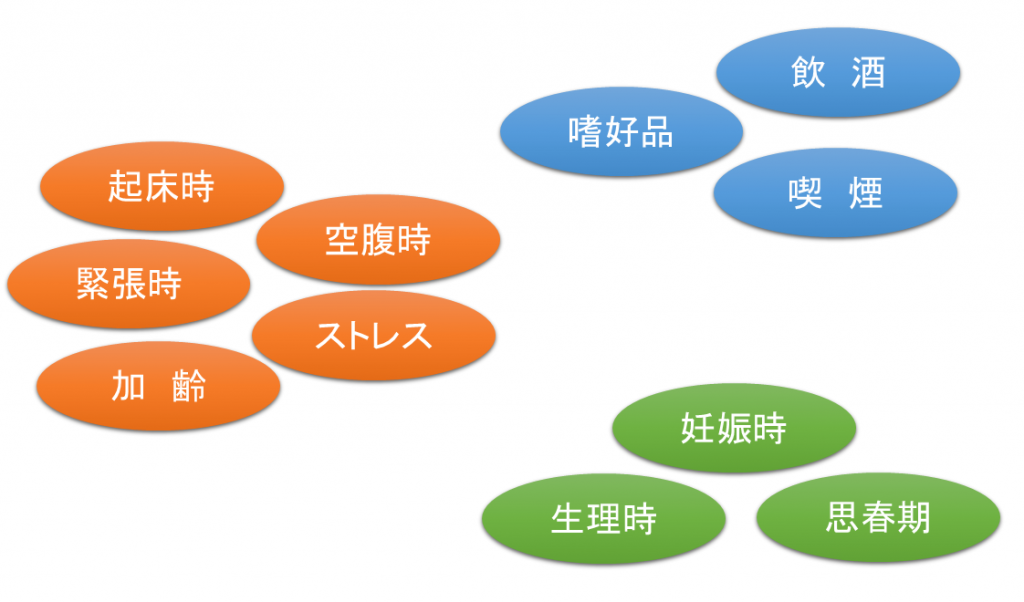

| Q435 | 生活習慣の危険因子を教えて下さい。 |

|---|

| A435 |

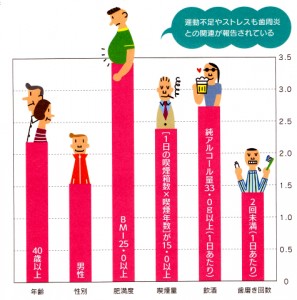

歯周病は中年期以降の患者さんが圧倒的に多く、年齢とともに発症のリスクは上がります。ある疫学研究の結果、女性よりも男性のほうが高いリスクを示しました。女性は飲酒・喫煙の習慣が少ないことや、几帳面に歯を磨く方が多い、ダイエットに敏感などが関係していると思われます。 雫石 聰, 永田英樹. 歯周病とライフスタイル. 医学のあゆみ 2010 ; 232(2) : 198-202. より引用改変 ※参考書籍 |

|---|

| Q436 | 受動喫煙は歯周病に影響するのですか? |

|---|

| A436 |

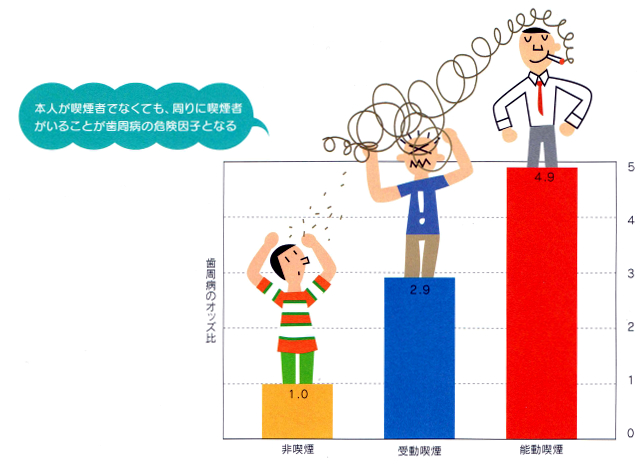

喫煙は明らかに歯周病の危険因子ですが、喫煙者と一緒にいることも危険因子となります。受動喫煙は、喫煙者が吐き出した煙や副流煙(たばこの先から出る煙)を吸い込むことで発生します。間接喫煙、不本意喫煙、二次喫煙などとも呼ばれます。衣服や髪、喫煙室の壁やカーテンのタールなどに付着したタバコ有害物質の吸引(三次喫煙)も健康に悪影響を及ぼすとされています。受動喫煙は歯周組織にも悪影響を与えるため、危険因子となります。

Nishida N, et al. Association between passive smoking and salivary markers related to periodontitis.

※参考書籍 |

|---|

| Q437 | 私はお酒を飲むと顔が赤くなります。歯周病には関係ないですよね? |

|---|

| A437 |

お酒を飲むと、顔が赤くなり頻脈と動悸が起こり、ときに頭痛、発汗、めまい、眠気などが起こります。これは、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドの毒性によるものです。アセトアルデヒドの分解能力が低い人はこのような症状が出やすく、この能力は分解酵素の活性の高低により決まります。この酵素の中には、個人差が非常に大きいものもあり、酵素活性は遺伝的に決まっていることが分かっています。タイプ別に分類すると、活性型・不活性型・失活型があります。お酒を飲んで顔が赤くなるかどうかも歯周病リスク検査の一つであり、そのような方は飲酒を控えたほうがよいでしょう。

雫石 聰, 永田英樹. 歯周病とライフスタイル. 医学のあゆみ 2010 ; 232(2) : 198-202. ※参考書籍 |

|---|

| Q438 | 口臭から歯周病の状態を確認できますか? |

|---|

| A438 |

歯周炎に口臭はつきものであり、歯周状態を判定するための貴重な指標です。 口臭のほとんどの原因物質(口臭成分)は口腔細菌が産生します。歯周病に特有な臭いは、歯周ポケットに供給される栄養素を歯周病菌が代謝・分解する際に発生します。ほとんどの歯周病菌は口臭成分を産生します。 つまり、強い口臭は歯周病菌が大量に口腔内に生息し、細菌の新陳代謝がさかんに行われていることを示しています。また、口臭成分の毒性は歯周炎をさらに進行させるので、口臭がなくならないかぎり、歯周炎は治まりません。 ※参考書籍 |

|---|

| Q439 | 口臭にはどんな種類のものがあるのですか? |

|---|

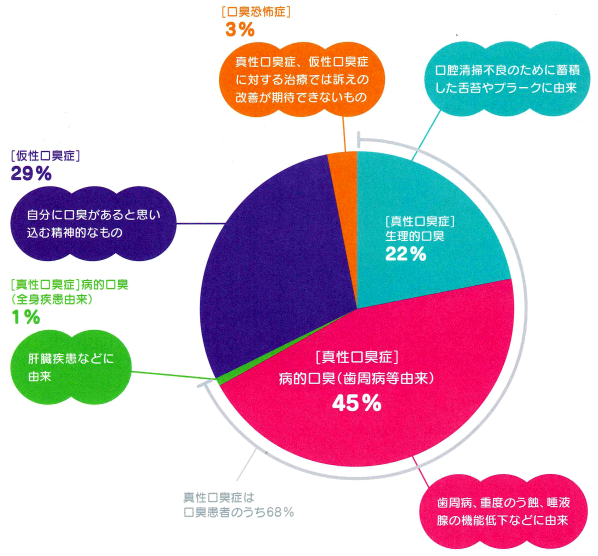

| A439 | 口臭は口臭研究学会によって5つに分類されています。

口臭の原因物質は揮発性硫黄化合物です。 生理的口臭硫化水素(卵が腐った臭い) 歯周病由来の病的口臭メチルメルカプタン(野菜が腐った臭い) 全身疾患由来の病的口臭ジメチルサルファイド(生ゴミの臭い) ※参考書籍 |

|---|

| Q440 | 生理的口臭と病的口臭の違いって何ですか? |

|---|

| A440 | 生理的口臭生理的な口臭はさまざまな場面で感じられます。唾液量の減少や、女性では性ホルモンの分泌に変調をきたすときなどは実際口臭があり、さらに飲酒や喫煙などは自分では感じませんが、周りの人には嫌な臭いになります。 生理的な口臭が強くなるときの状況最大の発生源は舌苔です。舌苔は舌の奥のほうに付着する白~薄茶色の細菌塊です。舌背面は多量の細菌が生息できる広さがあるだけではなく、1日3度の食事によって多種類かつ多量の栄養源が供給されます。舌背面は呼吸のたびに外気にさらされますから、多くの臭気が口腔外へ放出されます。舌苔を増加させる因子が何であるかははっきりとはしていませんが、加齢とともに唾液分泌量が減少することが原因の1つです。

病的口臭ほとんどは歯周病によるものです。歯周病の進行にともなって口臭が強くなっていきます。口臭の原因物質は歯周ポケット内の歯周病菌が産生する口臭成分メチルメルカプタンです。また、歯周病患者は非常に多くの舌苔をもつことも知られており、口臭の強度を上げています。 ※参考書籍 「対応に困る患者さんたち」 |

|---|