歯・お口の状態について

| Q291 | 以前はお酢を飲んでいましたが、流行りにのってクエン酸を飲み始めました。健康な毎日を送れています。先日、冷たい水が歯にしみるので歯医者に行くと、歯が溶けていると言われ、酸蝕症と診断されました。 |

|---|

| A291 | クエン酸を飲むのをやめてください。酸蝕症の度合いにもよりますが、充填処置や歯冠修復が必要になるかもしれません。

※参考書籍 |

|---|

| Q292 | 22歳の女性です。先日歯科口腔外科を受診して、顎関節症と診断されました。でもそのお医者さんは、完治することはない、一生マウスピースを装着しなければならないと言っていました。治療に時間はかかってもいいので完治させたいです。一生マウスピース生活は嫌です。 |

|---|

| A292 |

マウスピースで上下の歯を接触させないようにすると症状はとれますが、根本的な噛み合わせの原因は解決できていません。一生マウスピース生活ではなくても、きちんと診査診断をして原因を見つければ解決できるので大丈夫ですよ。

※参考書籍 |

|---|

| Q293 | 歯周病にかかっている人はインプラント周囲炎になりやすいってホント? |

|---|

| A293 |

インプラント周囲炎の発症率に関しては、歯周炎のグループが28.6%であったのに比べ、その他のグループでは5.8%と歯周病のグループが有意に高い。(Karoussis 2003) ※参考書籍 |

|---|

| Q294 | ホームケアとして、毎日強酸性水でうがいしています。歯科医院でも検査結果が良好になりました。先生が驚いたので強酸性水のことを話すと慌てていました。どういうこと? |

|---|

| A294 | 強酸性水でうがいを続けると、酸蝕症になります。 たしかにお口のなかが良くなった理由の一つかもしれませんが、やめた方がいいでしょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q295 | 顎関節症の治療で歯を削られたのですが、正しい治療なのでしょうか? |

|---|

| A295 | 文献から咬合調整を顎関節症の初期治療に行うべきではないという結果が出ています。 かつては、顎関節症の原因は噛み合わせの悪さであると思われていました。したがって「治療には、悪い咬合を正しい咬合に修正することが必要である」と、積極的に咬合調整を行っていた時代もありました。安定した咬合関係をつくることにより顎関節や咀嚼筋への過剰な負担を軽減することとされていたためです。しかし、咬合調整によって患者さんの痛みが消えた、開口量が増えたということにはつながりませんでした。 咬合調整は、多くの先人によりさまざまな手法が考案されてきましたが、その対象は顎関節の痛みや開口障害のある患者さんではなく、健全な顎関節と筋組織を備えた患者さんです。顎関節症の患者さんの場合、痛みや開口障害によりもともと下顎位が不安定なうえ、筋疲労や関節痛などによっても下顎位が変化しやすい状態です。そのような状態で咬合調整を行っても、改善された咬合関係を維持することは困難です。このようなことから、咬合調整が顎関節症患者の治療で効果が上げられなかったと考えられます。 現在では、顎関節症には多様性があり、さまざまな原因で生じる疾患であることが判明していますので、初期治療では歯を削るなど咬合調整や外科的療法のような不可逆的な処置は避けるべきであるという概念が、常識になっています。患者さんに害をもたらすリスクの高い不可逆的治療を最初に選択するのは好ましくありません。 外科的処置をしない顎関節症の可逆的な保存療法には、患者教育とセルフケア、認知行動療法、薬物療法、理学療法、スプリント治療などがあります。 運動療法や理学療法などの保存療法の30年間の経過を追跡した研究があります。その研究では「治療された99名の顎関節症内障患者は治療開始後2~4年後で疼痛や開口障害などは優位に消失し、その後は30年後までほとんど症状の再発はみられなかった。また、2~8年半の縦断研究において、保存治療によって85%の患者さんに疼痛症状の消失もしくは改善がみられた」と報告されています。 このように、ほとんどの顎関節症は可逆的な保存療法によって症状が消失もしくは緩解することがわかっています。 しかしながら、初期治療がある程度進んだ段階でデータを再分析した結果、若干の咬合調整が必要な状況もあり得ます。さらに、治療が終了して症状が消失すると、その段階で咬合が不安定になって食事がしにくくなるケースもあります。そのような場合は、咬合をつくり直す必要が生じます。いずれにせよ、咬合調整はあくまで“アフターケアとして行う処置”であると、考えていただいたほうがよいでしょう。 ※参考書籍 「顎関節症のリハビリトレーニング」 「顎関節症Q&A 自分でできる予防と治療のアドバイス」 |

|---|

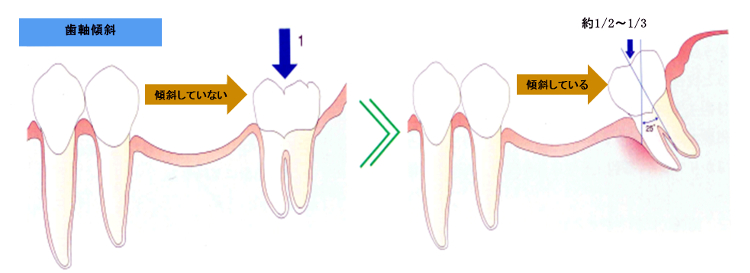

| Q296 | 奥歯を3年前に抜きました。その奥の歯が倒れてきたのでどうにかしたいけれど、どんな方法がありますか? |

|---|

| A296 | なくなった欠損部に何かを入れて咬めるようにしてあげることが大切で、方法としては移植、ブリッジ、入れ歯、インプラントから選択することになります。 倒れている歯をブリッジの支台にすると、負担がかかってしまい、支持能力が低下してしまいます。そのため、起こしてから適正な咬合圧が加わる状態にしてからブリッジにするほうがよいでしょう。 このように倒れた歯を起こしてあげないと、どの方法を取ったとしても大きな足かせになってしまいます。 ※参考書籍 |

|---|

| Q297 | 被せもののフチからむし歯になっていると言われました。なぜなってしまったんでしょう? |

|---|

| A297 | 主な理由としては以下のものがあげられます。 1.歯質接着性材料の接着界面浸水による早期劣化 |

|---|

| Q298 | 前歯部に神経がない歯が2本あります。片方は変色があり、もう片方は変色がありません。どうしてこんなことになるのでしょうか? |

|---|

| A298 | 神経のない歯(失活歯)は変色するものと誤解されていることがあります。これは大きな間違いで、変色している歯の多くは、神経が死んだ後に歯の根っこの治療が行われていない失活歯、または不十分な歯の根っこの治療である歯です。つまり、腐った神経が残っている可能性が高い失活歯です。 このような歯を白くできないか?という要望がありますが、ウォーキングブリーチという方法があります。 残った腐った神経を取り除いたうえで、根っこの処置に使った充填材を歯頚部付近まで取り除きます。その後、ブリーチング剤を入れます。ブリーチング剤を入れてからおおよそ1週間程度でかなり白くなります。最後にブリーチング剤を洗い流して、コンポジットレジン修復を行います。

※参考書籍 |

|---|

| Q299 | 痛みの原因を調べるとき、検査しても痛くない歯が原因とされることがあります。なぜでしょうか? |

|---|

| A299 | 様々な診査・検査が行われますが、それらは絶対的なものではありません。問題がない歯に反応がでることを「偽陽性」、問題のある歯に反応がないことを「偽陰性」といいます。 偽陽性を起こす原因

偽陰性を起こす原因

※参考書籍 |

|---|

| Q300 | 胃食道逆流症(GERD)に関係ある食生活習慣にはどのようなものがありますか? |

|---|

| A300 | 2つの生活習慣に分類されています。 摂食食品が胃酸分泌を増やしたり、一過性LES弛緩を誘発して逆流を起こす食生活習慣高脂肪食、チョコレート、アルコール飲料、たばこ、暴飲暴食、早食い、炭酸飲料 食品そのものが食道粘膜を刺激して、不快症状を起こす食生活習慣アルコール飲料、酢の物、和菓子、飴、酸度の高い柑橘系果実、トマト、スタミナドリンクや果実ジュース ※参考書籍 |

|---|