治療内容・方法について

| Q411 | 数年前にオールセラミッククラウンを装着しましたが、いまだに歯肉の周りの赤みがとれません。ブラッシングも行っているのに、どうしてですか? |

|---|

| A411 |

そのような状態のことを「レッドバンド」といいます。レッドバンドの理由はいくつか考えられます。 ・ブラッシング不良 ・マージン不適合補綴物 ・歯石、セメント残留 ・生物学的幅径の侵襲(マージンの深すぎ) ・咬合性外傷 ・カントゥア

重度の症状であれば急ぎの対応が必要になってきますので、まずは歯科医院で診てもらいましょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q412 | ヒアルロン酸注入療法の治療にかかる時間はどれくらいですか? |

|---|

| A412 |

注入の範囲にもよりますが、30分~1時間程度です。 |

|---|

| Q413 | 根の治療をしてもらっていますが、なかなか歯ぐきからの膿が止まりません。なぜでしょう。 |

|---|

| A413 |

歯茎からの膿が止まらない原因は歯根と歯周病の2つに大別されます。 |

|---|

| Q414 | ヒアルロン酸の効果はどのくらい持続しますか? |

|---|

| A414 |

ヒアルロン酸はもともと軟骨や関節など、生体内に存在する物質ですので、自然に生体内に吸収されます。個人差や使用部位、薬剤によって持続性が違いますが、平均して1年程度の持続効果があるといわれています。 河口 |

|---|

| Q415 | 笑うと歯ぐきが目立ってしまうんです。治したいと思っていますがあごの骨を切る手術が必要なのでしょうか? |

|---|

| A415 |

近年、ガミースマイルの治療はあごの骨を切らずにできるようになりました。 |

|---|

| Q416 | 再生するってどういうこと? |

|---|

| A416 | 炎症や、過剰な力が原因で破壊されてしまった歯槽骨や歯肉の付着が修復されていくことです。修復されると、歯槽骨や付着のレベルは上昇に転じます。炎症がなくなりよい条件がそろうと、歯根膜の働きで自然にあたらしい細胞が生まれて修復されることもありますが、これにはよほどよい条件がそろうことが必要です。そこで、あたらしい細胞が生まれるようなよい条件を人工的に用意して、歯槽骨や歯肉の付着を修復する治療を行いますが、これを再生療法といいます。歯槽骨や歯肉の付着が修復されて、歯と歯肉の境目の歯周ポケットが浅くなると、プラークが溜まりにくくなり、細菌が減り、炎症がおさまって、歯のグラグラが改善され、歯周炎が治っていきます。 ※参考書籍 「nico 2007.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q417 | 創傷の「治癒」と組織の「再生」は、どのように関連するのでしょうか? |

|---|

| A417 | 「治癒」とは、傷害が回復した包括的な組織の状態をいいます。「再生」は、失われた組織が同じ細胞の増殖によって元の状態に回復することを意味します。 ※参考書籍 |

|---|

| Q418 | 再生療法を実施するには時間がかかると言われました。なぜでしょうか。 |

|---|

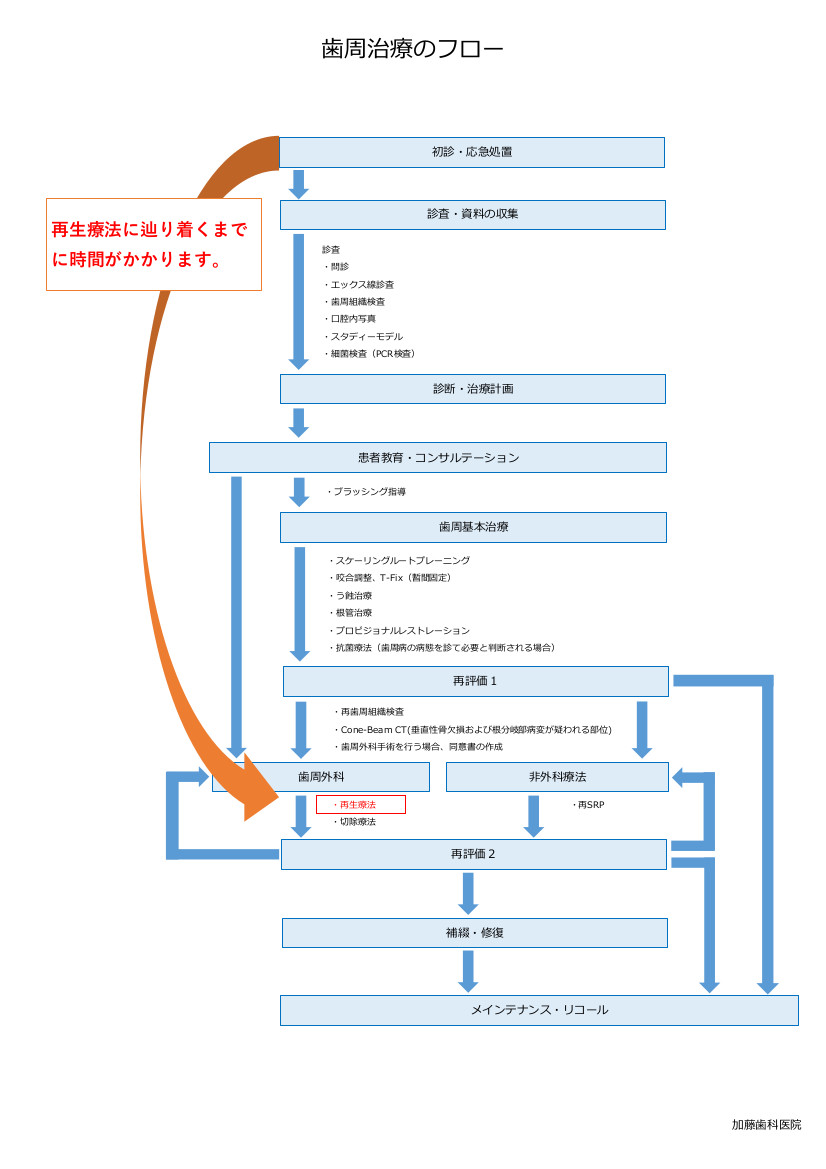

| A418 | 下記のチャートをご覧ください。歯周外科の再生療法を実施するためには、先に診査や歯周基本治療などを実施する必要があります。患者さんのお口のなかをきれいにしてから再生療法を実施するため、時間がかかります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q419 | 不正咬合があると歯周病を罹患しやすくなるのですか? |

|---|

| A419 |

より重篤な不正咬合をもつ患者はより重篤な歯周病に羅患している割合が高いが、この関係は口腔衛生状態に依存するものであり、関連性はあるものの必ずしも因果関係があるわけではない。(Bollen 2008) ※参考書籍 |

|---|

| Q420 | 矯正治療によって歯周病は改善されるの?悪化するの? |

|---|

| A420 |

プラークコントロールの点から矯正治療をみると、矯正装置を装着すると、ポケットが増加し、歯肉縁下の細菌叢がより嫌気的に変化することが報告されています。また、感染した歯根を矯正移動した場合、歯肉縁上プラークを歯肉縁下に位置づけることになり、かえって歯周組織の破壊を引き起こすことも報告されています。さらに矯正治療後の患者は、歯根吸収歯の割合が高いことや、歯肉の厚みが減少する方向への矯正的歯牙移動によって歯肉退縮が起こることも報告されています。このことから矯正治療は、歯周組織にとって好ましくない影響を与えるかもしれないという側面があることも理解する必要があります。 矯正治療と歯周病の関係について、論文で次のように報告されています。 ・矯正装置を装着すると、PPD(ポケット)が増加し、歯肉縁下の細菌叢がより嫌気的に変化する(Diamanti-Kipioti 1987) ・歯周治療を受けた後に矯正治療を行った患者のアタッチメントロスの量は、矯正治療を受けた健常者と比べて差がない(Boyd 1989) ・矯正治療を行った場合は、行わない場合と比べて歯肉退縮が0.03mm、歯槽骨吸収が0.13mm、PPD(ポケット)の増加が0.23mm多い(Bollen 2008) ※参考書籍 |

|---|