治療内容・方法について

| Q241 | 歯周炎の既往がある人は、既往がない人に比べてインプラント治療の予後はあまりよくないのはなぜですか? |

|---|

| A241 |

「歯周炎の既往歴がある患者に対してインプラント治療を行った場合、インプラントの生存率は非歯周炎患者に比べ低かった」という研究報告があります。 Heitz-Mayfield LJA, et al: History of Treated Periodontitis and smoking as Risks for Implant Therapy. Int J Oral Maxillofac Implants; 24 (suppl): 36-68, 2009.

また、多くの研究で歯周炎はインプラント治療のリスク要因の1つになるのではないかという報告があります。文献的に明らかであるように、歯周病の既往歴がある人がインプラント治療を受ける場合、治療結果に大きなリスクがあるといえます。 これまで数多くの研究がなされてきましたが、研究結果に基づいたインプラント周囲炎の治療法は確立されておらず、インプラント周囲炎に罹患しないように予防することが一番大切です。 治療順序を間違えないようにし、まず残存歯の歯周治療を徹底的に実施し、できるだけ歯周病原細菌を駆除した後にインプラントの植立手術をすることが重要です。 また、治療終了後は定期的なメインテナンス(SPT)による炎症のコントロールを実施し、少しでもリスクファクターを減少させることも大切です。喫煙などの環境因子がインプラント周囲炎のリスクを増加させることも分かっていますので、環境因子の改善にも努めましょう。

「10年間のメインテナンス中に慢性歯周炎によって歯を失った患者のインプラントは、歯周炎以外の理由で歯を失った患者のインプラントよりも、生存率が低く生物学的な合併症率も高かった。歯周炎に罹患した天然歯と同様に、臨床的に炎症兆候を示すインプラント部の歯肉炎下細菌叢は、健全なインプラント周囲で認められるものとは大きく異なる。すなわち慢性歯周炎で認められる細菌叢と、インプラント周囲炎で認められる細菌叢は酷似している。」 Karoussis IK, et al: Long-term implant prognosis in patients with and without a history of chronic periodontitis: a 10 year prospective cohort study of the ITI Dental Implant System. Clin Oral Implants Res 14(3): 329-339, 2003.

「歯周病原細菌であるグラム陰性嫌気性桿菌がインプラント周囲炎と関連があり、歯周疾患の既往がインプラント周囲炎のリスクファクターとなる。」 Leonhardt A, et al: Microbial findings at failing implants. Clin Oral Implants Res 10: 339-345, 1999.

「欠損がなく歯周病の既往のない歯列と比較して、歯周病の既往のある患者の口腔内に埋入したインプラントでは、3~6ヵ月後にインプラント周囲溝から高い確率で嫌気性の歯周病原性と思われる細菌が検出された。」 Mombelli A, et al: The microbiota of osseointegrated implants in patients with a history of periodontal disease. J Clini Periodontol 22: 124, 1995.

「慢性歯周炎の既往のある患者と歯周組織が健全である患者の間にはインプラントの短期、長期の生存率に統計学的な有意差はないが、慢性歯周炎の既往のある患者は長期にわたりプロービング深さ、辺縁骨の喪失、インプラント周囲炎の発症率が有意に高い可能性がある。」 Karoussis IK, et al: A comprehensive and critical review of dental implant prognosis in periodontally compromised partially edentulous patients. Clin Oral Implants Res 18(6): 669-679, 2007.

「非常に粗い表面のインプラントを使用した場合、もしくはSPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)が行われなかった場合、歯周炎の既往歴がある患者群ではインプラントの喪失数がほぼ3倍になっていた。しかし、リスクファクター(喫煙、口腔衛生、糖尿病など)の評価がなされていないため、決定的な結論を出すことはできない。」 Heitz-Mayfield LJA, et al: History of Treated Periodontitis and smoking as Risks for Implant Therapy. Int J Oral Maxillofac Implants; 24 (suppl): 36-68, 2009.

「侵襲性歯周炎の既往歴がある患者(再生骨にインプラント埋入)10名と歯周状態が健全な患者10名とで比較をしたところ、3年後の生存率は100%であったが、侵襲性歯周炎患者群ではインプラント辺縁の骨吸収が大きかった。」 Heitz-Mayfield LJA, et al: History of Treated Periodontitis and smoking as Risks for Implant Therapy. Int J Oral Maxillofac Implants; 24 (suppl): 36-68, 2009.

「侵襲性歯周炎の既往歴のある患者へのインプラント治療は、より大きな骨吸収が起こる。」 Hänggi MP, et al: Crestal bone changes around titanium implants. Part I. A retrospective radiographic evaluation in humans Comparing Two Nonsubmerged Implant Designs With Different Machined Collar Length. Journal of periodontology 76: 129-140, 205.

「歯周病の既往のある患者へのインプラント失敗率はわずかに高い程度である。しかし、徹底したSPTを行っていくことで長期に機能しうる。臨床家は歯周炎とインプラント周囲炎の細菌叢が類似しているため、口腔内での歯周病原細菌の転移がインプラントの長期予後を危うくする可能性があることを考慮すべきである。」 Quirynen M, et al: Impact of supportive periodontal therapy and implant surface roughness on implant outcome in patients with a history of periodontitis. J Clin Periodontol 34(9): 805-815, 2007. Review.

※参考書籍 |

|---|

| Q242 | 大口式インプラント法とは? |

|---|

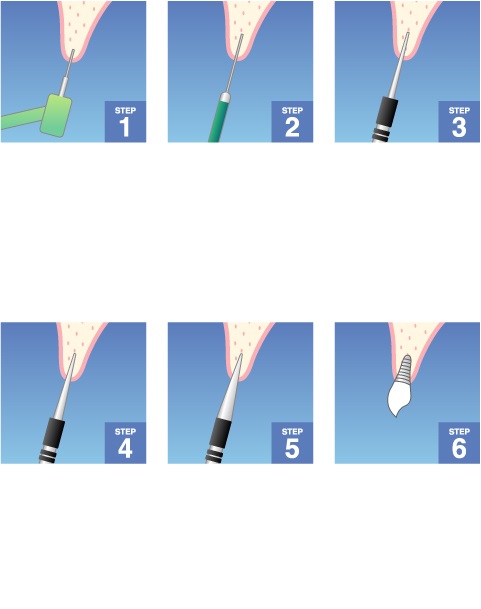

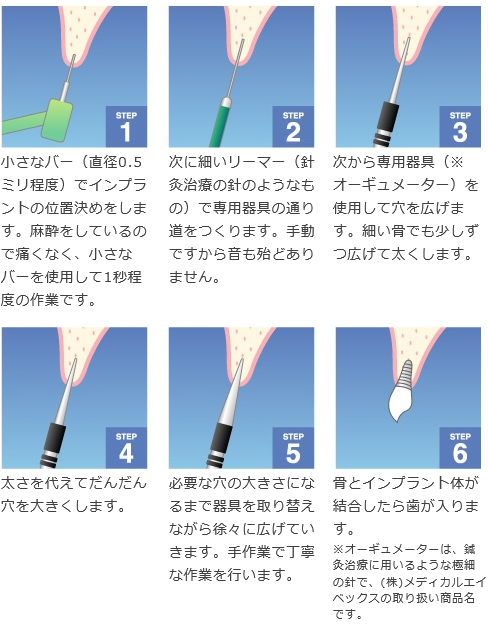

| A242 | インプラント治療とは、歯が無くなったとき、失われた部分に人工の歯根(インプラント)を植え込み、その上に修復物を装着して機能を回復させる治療法です。 従来のインプラント治療では、ドリルで骨を削って人口歯根を植え込んでいましたが、大口式インプラント法では骨表面にとても小さな穴を開け、その穴を少しずつ広げて人工歯根を入れます。 骨を削る作業が少ないため、歯科特有の不快な音や痛みも少なく、より快適に治療が受けられます。 大口式インプラント法のメリット~ドリル式と比較して~

大口式インプラント法手順

大口式インプラントは、すべての症例に適用されるわけではごさいませんので、ご了承下さい。詳しくは当院スタッフまでお気軽にご質問下さい。 |

|---|

| Q243 | インプラント周囲からの扁平上皮癌について教えてください。 |

|---|

| A243 |

口腔癌の原因の一つとして、慢性炎症が癌発生の温床となることが知られています。口腔癌のうち、扁平上皮癌は口腔悪性腫瘍の90%以上を占め、喫煙と飲酒の原因の75%にあたるとされています。口腔癌は口腔のどんな部位にも生じます。日本では舌が50%と多数を占め、ついで歯肉、頬粘膜、口底、口蓋と続きます。臨床的には、潰瘍や腫瘤を形成し、易出血性であり触診で周囲に硬結を触れるのが特徴です。CTによる骨吸収評価、MRIによる腫瘤の検出や進展評価が有効です。腫瘤の原発巣およびリンパ節転移の評価は造影CT、MRI検査が有効です。

治療方法QOLも考慮した、三者併用療法(切除手術、放射線治療および化学療法の併用)による治療が、現在では主流です。リンパ節転移によって、予後が左右されます。口腔癌は容易にリンパ節転移を起こし、歯肉癌が下顎管へ浸潤すると5年生存率が25%以下に低下します。

※参考書籍 「画像診断に学ぶ難易度別口腔インプラント治療」 |

|---|

| Q244 | サイナスリフトとソケットリフトの違いは何ですか? |

|---|

| A244 |

上顎の歯槽骨(歯が埋まっている部分の骨)が吸収するとその上顎洞と呼ばれる鼻の空気の通り道(空洞)の底までの間の骨の量が少なくなってしまいます。そのためインプラントを埋め込むことが困難になります。この場合、埋め込む骨の厚みを確保するために上顎洞を持ち上げる方法をとらなければなりません。 |

|---|

| Q245 | セラミックの特徴を教えて下さい。セラミッククラウンについても教えて下さい。 |

|---|

| A245 | オールセラミックもメタルセラミックもセラミックです。 セラミック材料の特徴をご説明します。 セラミッククラウンについてこれからクラウンを入れる方へセラミックに強度を持たせるには一定の厚みが必要で、必然的に歯を削る治療にならざるを得ません。 クラウンがすでに入っている方へすでに何度かクラウンのやり替えをした歯は、さらにやり替えると歯の寿命が短くなってしまうことがあります。これまでの治療について歯科医師に話してよく相談しましょう。 ※参考書籍 「nico 2012.11 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q246 | 自費治療のメリットとデメリットは? |

|---|

| A246 |

高度な歯科治療で生活の質を高めましょう自費治療とは、健康保険の対象にならない全額自己負担の治療です。 例えば、白い歯やきれいな歯並びは大きなチャームポイントです。 機能や審美性に優れた治療は全身の健康面からもアンチ・エイジング(抗老化)に良い影響をもたらします。 メリット優れた材料や新しい治療法が選択可能 デメリット費用が保険より高額になる(コストパフォーマンスが良く、医療費控除で割安感も) |

|---|

| Q247 | 矯正治療は歯の根っこが吸収すると聞いたのですが、どうなのでしょうか? |

|---|

| A247 | 矯正歯科治療にともなう歯根吸収は、ワイヤーのシークエンスやブラケットの種類によって影響を受けることはないものの、外傷の既往や歯根形態、大きな矯正力は歯根吸収のリスク要因になります。 治療に関連するリスク要因

など 患者のリスク要因

Weltman B, Vig KW, Fields HW, Shanker S, Kaizar EE.Root resorption associated with orthodontic tooth movement:a systematic review. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2010 Apr;137(4):462-76. Malmgren O, Goldson L, Hill C, Orwin A, Petrini L, Lundberg M. Root resorption after orthodontic treatment of traumatized teeth. Am J Orthod. 1982 Dec;82(6):487-91. 「歯根吸収は主に上顎前歯で起こり、平均1.4mmを超えることが示された。最大の歯根吸収は、上顎側切歯および歯根形態異常(ピペット状、尖っている、分裂している)のある歯に認められた。成人の患者は、小児の患者よりも下顎前歯部における歯根吸収の量が有意に多いことがわかった。」 Sameshima GT, Sinclair PM. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 1 19(5):505-510. 「臨床研究での発生率はさまざまである。矯正歯科治療後の歯根吸収の多くは、歯の寿命や機能低下に関係しない。歯根吸収の研究の多くは、その病因と予測可能性を明らかにしようとするものであるが、いまだ不明な点が多い。個々の感受性、遺伝的素因、矯正歯科治療に関連する全身因子、局所因子、解剖学的因子は多くの文献で引用されている。歯根吸収に関して多くの研究があるものの、それぞれ異なる方法で行われているために結果と結論を比較することができない。」 Brezniak N, Wasserstein A. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 103(1):62-66. ※参考書籍 |

|---|

| Q248 | 歯周病の治療はどのくらいの期間がかかるの? |

|---|

| A248 |

歯周治療は歯ぐきの治り方やブラッシングの状態を確認しながら、次のステップの治療へ移行します。初期の歯肉炎であれば、比較的短期間で終了することもありますが、中等度以上の歯周病の場合には病状の程度にもよりますが、比較的長期にわたることが多い傾向にあります。治療後も引き続きメインテナンスが不可欠で、定期的な検診が必要です。 ※参考サイト 「日本臨床歯周病学会」 |

|---|

| Q249 | 歯ぎしりが強いのですが、セレックを入れる事はできますか? |

|---|

| A249 |

お入れすることはできますが、歯ぎしり・食いしばりによりセレックが割れてしまうこともあります。就寝中の歯ぎしりについては、マウスピースで保護することができます。 |

|---|

| Q250 | 歯の矯正をしようと思って歯科医院に行ったらCTを撮られました。なぜでしょうか? |

|---|

| A250 | 「矯正歯科治療における3D画像解析は、初診時の診断や、成長や治療による変化および安全性を評価するための重ね合わせに応用できる。三次元CBCT画像は、歯根の傾きおよびトルク、埋伏および過剰歯の位置、歯科矯正用アンカースクリューの埋入部位の骨の厚さおよび形態、手術計画における骨切除部位を示すことができる。歯根吸収や過形成、変位、下顎頭の形態異常、左右の形態の違いなどの所見は、診断におけるCTの有用性をいっそう高めるものである。さらに軟組織と気道の関係も、三次元的に評価することが可能である。」 Cevidanes LH, Styner MA, Proffit WR. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 129(5):611-618. ※参考書籍 |

|---|