歯・お口の状態について

| Q211 | 歯が抜けた場合、どのような治療をすればよいのですか? |

|---|

| A211 |

治療の方法はいくつかありますが、歯の状態や患者様の事情などにより、 1.移植親知らずや機能していない歯を取り外して歯を抜く予定の場所に移動させる治療方法です。 2.インプラント人工の歯根(インプラント)をあごの骨に直接固定し、人工歯を取り付ける療法です。 3.ブリッジ抜けた歯の両隣の歯を削り、歯のない箇所を覆うように人工歯を取り付ける療法です。 4.入れ歯(デンチャー)入れ歯には総入れ歯と部分入れ歯があります。 |

|---|

| Q212 | 日常生活のなかで舌が痛むんです。どうやったら痛みが治まりますか? |

|---|

| A212 | 舌が痛む方へ、痛みの改善に向けて4つアドバイスします。 1.どんなときに痛みが減るか観察してみましょう。舌痛症の痛みは、日によって、時間帯によって増減します。どんなときに痛みが増し、何をしていると痛みが減るかに気をつけてみてください。痛みを客観的にとらえることが、ご自分のつらさを客観視することにつながり、これが痛みの不安から距離を置くきっかけになって、改善へと踏み出す一歩になります。

2.日中の食いしばりを発見してやめましょう。無意識に食いしばりをしていませんか?食いしばると舌が緊張し、歯に強く押しつけられて痛みが増しやすいです。仕事中、運転中、料理中などにしていないか気をつけ、していたら歯を離しましょう。(食いしばりをすると、舌に歯の圧痕がつき、ギザギザになります)

3.痛みを抑えるお薬の服用も効果的です。舌痛症の患者さんにみられるのが、痛みを抑制する脳内ホルモンの働きの低下です。これを改善させ痛みの抑制に効くのが抗うつ薬や抗てんかん薬です。ただし、こうした薬の舌痛症治療への使用は適応外処方になりますので、慢性痛を専門に診ている病院で相談してください。漢方薬では五苓散(ごれいさん)、白虎加人(びゃっこかにん)、参湯(じんとう)、加味逍遥散(かみしょうようさん)が有効だとの報告もあります。

4.服薬+カウンセリングと生活改善で効果アップ!抗うつ薬や抗てんかん薬の服薬は、舌痛症の痛みの抑制に効果的ですが、お薬をやめると痛みが元どおりになってしまうのでは困ります。そこで、服薬だけでなく、医療面接で受けた生活指導を毎日に生かしていきましょう。食事では刺激物を避け、睡眠時間を確保します。痛みの変化を観察し、痛みが和らぐ時間帯を少しずつ増やしましょう。

※参考書籍 「nico 2020.3 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q213 | 最近友人から顔がゆがんできているよと、よく言われるのですが・・・ |

|---|

| A213 |

顔のゆがみの原因は大きく次のように分けることができます。 1.偏咀嚼癖程度の差はありますが、ほとんどの人に存在します。 2.不良口腔習癖舌癖、口唇癖、顔面癖など 3.不良姿態癖寝ぐせ、頬(顎)づえ、作業姿勢など 4.不正な噛み合わせ不正な歯列や不適切な冠などによる顎偏位

1.と2.は口腔周囲筋の硬化、短縮や習癖のエングラム化(一部分だけで噛み合わせるような早期接触がわずかにでも生じると、それを無理やり避けるように下の顎をずらした位置で噛むように習慣化してしまうこと)が主たる原因なので、マッサージなどの手技療法やストレッチングなどの運動療法により筋肉をリリース(弛緩)させたり、筋エングラムの再構築をしたりすることで改善できます。 3.は主として外からの力によるものです。その原因は生活習慣の中にあるため、問診が非常に大切になってきます。不良な姿勢癖を改善することにより、顔のゆがみだけでなく身体の健康状態もよくなることが多くあります。 4.は噛み合わせに問題があるため、嚙み合わせの治療が必要となりますが、顎位の修復は審美的バランスだけでなく筋バランスのも留意しなければなりません。 ※参考書籍 「小出馨の臨床が楽しくなる咬合治療」 |

|---|

| Q214 | もう人生後半を迎えました。今から口のなかがネバネバになることはないだろうとタカをくくっています。実際はどうなんでしょうか? |

|---|

| A214 | むし歯リスクは生涯にわたり変化します。 田上順次、花田信弘、桃井保子 編:う蝕学 -チェアサイドの予防と回復のプログラム-. 永末書店, 東京, 2008年. その様子を健康日本21の人生の6段階ごとに表したものが次の表です。

特に、壮年期・中年期、そして高年期は注意が必要です。 壮年期・中年期社会的使命が最も求められる時期です。 口腔内に修復物や補綴物が多くなり、歯根露出が始まれば口腔内環境は一変します。また喫煙や飲酒、運動不足などの生活習慣が続けば歯周疾患のリスクも高くなります。 この時期に良好な口腔環境を整備しておくことは、はつらつとした高年期への導入として重要です。

高年期加齢による唾液分泌量の低下、根面の露出、義歯の使用などがむし歯のリスクを高めます。 その一方、高齢者ではエナメル質や根面象牙質の石灰化度が高くなっているために、口腔環境を整えさえすれば、むし歯の進行は若年者に比べてはるかに緩慢となります。また、唾液量が少ないことは、一方で、口腔内でフッ化物イオン濃度が高いまま維持されることになるため、フッ化物の有用性を高めることにつながります。 高齢者に特有の根面のむし歯は、不用意に切削するとかえって歯の寿命を短くしてしまいます。対処には、非侵襲(非切削)で、活動性のむし歯を非活動性にし、むし歯の重篤化を回避することが有利な場合が多いです。

※参考書籍 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

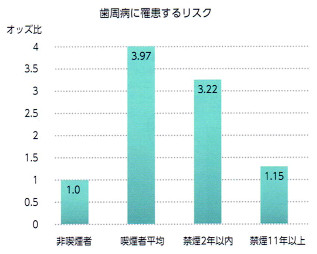

| Q215 | 喫煙すると歯周病のリスクはどのくらい増えるのですか?もし禁煙するとすぐリスクは下がりますか? |

|---|

| A215 | 喫煙によりリスクが上がり、禁煙によりリスクが下がります。

※参考書籍 「ペリオバカ養成講座~学びの門戸を開くための100の質問~」 |

|---|

| Q216 | 歯が舌にあたって痛いんです。どんなことに気をつけたらいいですか? |

|---|

| A216 | 歯が舌に触って痛む方へ、4つ注意点をアドバイスします。 1.歯を削るなどの歯科治療は慎重に。舌の先や側面の縁が痛いとき、舌に触る歯を削ってほしいとご希望になる患者さんがよくおられます。しかしその痛みがもしも舌痛症によるものなら、痛みは脳のなかで生まれている可能性があり、歯科治療で症状が改善される保証はありません。また、歯は一度削ったら元には戻せないので、歯科治療の選択は慎重にお願いします。

2.矯正治療をはじめる前に一度立ち止まりましょう。歯並びの悪い歯が舌に当たって痛むというかたは、矯正治療をはじめる前に一度立ち止まって確認をお願いします。患者さんの現在の歯並びは、永久歯に生え変わったときに完成しています。つまり舌は中学生の頃から、その飛び出た歯に当たっていたはずなのです。痛くなったのがもしも最近であれば、痛みの原因は歯並びではない可能性が高いです。

3.舌の痛む場所を繰り返し確認するのはやめましょう。舌痛症の痛みが気になって、舌に変化がないか鏡で見たり、指で触ったり、歯に舌を触れさせてみたりして痛む場所を確認してしまうかたがおられます。痛むたびにこれを繰り返していると、痛みの記憶が定着してしまいます。症状をこじらせないために、舌の痛む場所を確認するのは控えてください。

4.歯に触れるとつらいときは舌を上あごにくっつけて。舌の先や側面の縁が痛んで下の歯と触れるのがつらいとき、そのつらさを和らげるコツは、舌をあげて上あごのくぼみにペタッとくっつけ、上下の歯を軽く離すことです。この位置が舌にとってはいちばん安静な位置で、歯との接触を減らせます。お口をポカンと開けていると舌が下がって下の歯に触れやすいので、お口を閉じる習慣をつけましょう。

※参考書籍 「nico 2020.3 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q217 | 歯が折れて抜かないといけないのですが、その後入れるものをブリッジかインプラントかで悩んでいます。前後の歯は問題ないと言われましたが、どうでしょうか? |

|---|

| A217 | 歯が折れてしまったなどの理由により、抜歯をすることになった場合、その後入れるものとしてブリッジかインプラントどちらがよいのでしょうか? 生存率から考えると、治療8年後ではインプラントが92.1%であるのに対し、ブリッジは59.3%であるという研究結果が報告されています。 また、欠損した隣の歯(ブリッジの支台歯)において、神経があるかどうかで状況が変わってきます。8年後のブリッジの生存率については、神経がある歯は94.0%、神経がない歯は54.1%という研究結果も報告されています。 Yamazaki S, Arakawa H, Maekawa K, Noda K, Hara ES, Minakuchi H, sonoyama W, Matsuka Y, Kuboki T. A retrospective comparative 8-year study of cumulative complications in teeth adjacent to both natural and implant-supported fixed partial dentures. Int J `rosthodont 2013; 26(3) :260-264.

状況によってはブリッジのほうが合併症が多いため、インプラントを用いた単冠の治療が望ましいとされています。 5年生存率と10年生存率

天然歯支持型ブリッジ、インプラント支持型ブリッジおよび天然歯の単冠の生存率および合併症の発生率の比較

前後の歯は問題ない(欠損部位の隣在歯は健全な状態)という場合、以下のようなデータがあります。 1歯欠損の症例についてブリッジの支台歯とインプラント補綴の隣在歯の経過を観察した報告

ブリッジのほうが数倍リスクが高い。 ・清木祐介, 他.インプラント部が残存歯に与える影響 第3報 中間欠損部に埋入したインプラントの隣在歯とブリッジ支台歯の予後について(5年経過症例). In : 第37回日本口腔インプラント学会学術大会 抄録集, 2007 : 341. ブリッジでは支台歯が負担を背負い、インプラントでは隣在歯の負担を軽減するというまったく正反対な補綴法であるために、上記の結果は至極当然といえます。 しかし、インプラントでは支持組織となる骨、そして対合歯の条件を考慮しなければなりません。 欠損の始まりであり咬合支持が十分にある1歯欠損においては、インプラント適用自体のリスクも小さい場合が多く、積極的に適用を推奨することができます。

※参考書籍 「エビデンス・ベースト・インプラントロジー」 「補綴・咬合の迷信と真実」 クインテッセンス出版株式会社 |

|---|

| Q218 | 最近以前より歯ぐきが赤くなったように感じます。病的な歯ぐきに対する指標ってありますか? |

|---|

| A218 |

歯ぐきの色を見ます。鏡さえあれば、自分で診断できます。 唇を、指でそっとめくり返します。 鏡の中に手前から、 A 乾いた唇(口紅を塗る部分)B 唇の裏側(濡れている部分、粘膜)C 歯ぐき(歯が生えている土手)が、この順で映っていると思います。 ABCの色の濃さを比べてください。A口紅を塗る唇が最も濃く、以下、B唇裏、C歯ぐきとだんだん薄くなり、歯ぐきが若々しいピンク色なら、健全です。年齢に関係ありません。 もし、C歯ぐきが、B唇裏(粘膜)と同じくらいの濃さか、あるいは唇裏より濃いというのなら、歯ぐきは病んでいます。一般に、ひどくなるほど紫色がかって、色が濃くなります。

唇をめくり返して比べる方法は、片山式自検法といいます。慣れると、テレビに出る芸能人の歯ぐきが健全か病んでいるか、一目で判断できます。

※参考書籍 |

|---|

| Q219 | 歯の変色はなぜ起こるのですか? |

|---|

| A219 | 歯の「変色」とは、着色物質が歯の表面につく「着色」とは違い、歯の内部が濃い色に変わることです。 神経(歯髄)が死んだり、治療のために神経を取ると、象牙質の変色が起こりやすくなります。これは、歯の血液循環がなくなるためで、とくに象牙質にたっぷりと含まれているコラーゲンは、時間が経つにつれて変色し、色が濃くなっていきます。この濃い色が半透明のエナメル質を通して見えるのが歯の「変色」です。 歯の変色要因1.飲食による着色コーヒー、カレーなど色の濃いものは着色する可能性があります。また、酸性の食品の摂りすぎはエナメル質を溶かすため、象牙質が溶けて黄色くなってくるときがあります。食品ではありませんが、たばこや葉巻、口紅も歯に着色します。 2.薬品による着色使用する際には歯科医師や薬剤師に相談してください。 3.歯の乾燥歯は乾燥すると着色しやすくなります。口呼吸の方、口腔乾燥症の方などは注意してください。 4.加齢による着色年とともに歯は黄色くなってきますが、ホワイトニングにより白さを取り戻すことができます。 5.むし歯による着色むし歯やむし歯の治療の跡で歯が黒っぽくなることがあります。 6.金属による着色詰め物や差し歯の土台に金属を使うと、歯が黒く変色することがあります。 7.神経がない歯の変色神経を除去したり、神経が死んだ歯は、時間とともに徐々に黒ずんできます。 8.矯正による変色矯正治療後や前歯を打撲した後など、神経をとっていなくてもまれに黄色っぽくなることがあります。 9.全身的な原因による着色遺伝的な病気や代謝異常によって変色することもあります。 10.菌による着色お口の中にいる細菌の中には、色素を作るもの(色素産生菌)もあり、歯が黄~茶色くなることもあります。 11.歯の磨きすぎ粗い研磨剤が入った歯磨きで毎日磨いていると、エナメル質が削れて薄くなり、象牙質が透けて逆に歯が黄色くなってきます。

変色要因の分類変色には、外因性の変色と内因性の変色があります。これらを分類すると、次のようになります。 外因性の変色

内因性の変色

※参考書籍 「nico 2011.1 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q220 | 口内炎ってどんなときにできるの? |

|---|

| A220 | お口のなかにできる厄介もの、「口内炎」。 加藤歯科では患部にレーザーを当て、ビタミンC、うがい薬、塗り薬の処方を致します。 倉岡 ※参考書籍 「nico 2013.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|