歯・お口の状態について

| Q141 | 親知らずによって前歯がずれるのですか? |

|---|

| A141 |

前歯がずれるかどうかは、わかっていません。 Harradineらの研究から、智歯の抜歯の有無は別として、両者とも若干ですが下顎前歯の叢生指数が増加しています。すなわち、下顎の前歯部は経年的に叢生が進行するのではないかと考えてもよいかもしれません。 智歯抜歯と晩期下顎前歯叢生の関係についてのランダム化比較試験

|

|---|

| Q142 | 噛みしめが原因でどんなトラブルが起こるのですか? |

|---|

| A142 | 力によっておこるトラブルと現象は次のようなものがあります。

※参考書籍 |

|---|

| Q143 | 怪我で歯が抜けてしまった場合は、どうしたらいいですか? |

|---|

| A143 | 怪我で抜けてしまった歯が再びつくかどうかは、「歯根膜の健康」にかかっています。歯根膜が生きていれば歯はつきます。でも、歯根膜は乾燥にとても弱いので、牛乳や保湿液につけて、歯根膜が元気なうちに急いで歯医者さんへ行ってください。休日や夜間で歯医者さんが見つからない時は、勇気を出して歯を元の場所に戻して下さい。 |

|---|

| Q144 | 朝起きたときに歯ぐきに違和感があるのですが、どうしてでしょうか? |

|---|

| A144 |

夜寝ている間は、唾液の分泌が減り、お口の中が乾きやすくなります。お口の中が乾燥すると、細菌の活動に抵抗できないため、寝ている間は歯ぐきにとって危険な時間帯となります。おやすみ前の歯磨きは特に気をつけて実施しましょう。 他にも、寝ている間に歯ぎしりをしていて歯や歯ぐきに負担があった可能性もあります。 ※参考サイト 「日本歯周病学会」 |

|---|

| Q145 | 歯磨きのときに出血したり、しなかったりするのはどうしてですか? |

|---|

| A145 |

歯肉に炎症が起きていると食べ物や歯磨き程度の刺激でも歯肉から出血しやすくなります。ただ、炎症の進行やその日の全身の健康状態などにより必ず出血するわけではありません。 歯磨きのとき一度でも出血したことに気づいたならば、早めに受診しましょう。 ※参考サイト 「日本歯周病学会」 |

|---|

| Q146 | 歯ぐきが腫れたような気がしましたが、しばらくすると治りました。でも、その繰り返しでだんだん歯が動いたりしている気がするのですがなぜでしょうか? |

|---|

| A146 |

歯ぐき(歯肉)が腫れたのは炎症があるためです。その症状は多くの場合は慢性の炎症で、自覚症状がないまま進行します。全身的な免疫力が弱まったときなどに痛みや違和感といった自覚症状として現れるときもあります。歯周病の進行に伴って、歯を支える骨(歯槽骨)が徐々に吸収されますので、歯の動きも大きくなります。たとえ現在腫れが治っていても、歯周病が治ったわけではないのです。早めに受診しましょう。 ※参考サイト 「日本歯周病学会」 |

|---|

| Q147 | 歯が抜けてそのままにしておくと、口の中でどういう変化が起こるのですか? |

|---|

| A147 |

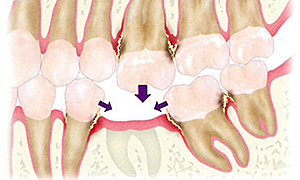

歯は上下の歯が支え合いながら安定を保っています。 早い段階で適切な処置をすることで悪影響の拡大を止めることができます。

倉岡 ※参考書籍 |

|---|

| Q148 | 知覚過敏を放っておくとどうなりますか? |

|---|

| A148 | 知覚過敏が進んでしまうと歯ブラシをあてると痛いのでブラッシングがつらくなります。そのまま知覚過敏が慢性化すると象牙質がむき出しになっていてただでさえむし歯になりやすい箇所が汚れたままの状態に。むし歯の原因になってしまうのです。 |

|---|

| Q149 | 親知らずが上下生えているのですが、どちらから抜いた方がいいですか? |

|---|

| A149 | どちらからお抜きした方がいいということはありません。もちろん痛みがでていたり問題のある方を先にお抜きした方がいいかと思います。 |

|---|

| Q150 | 最近口がよく乾きます。今後この状態が続くとどうなりますか? |

|---|

| A150 |

そのような状態を口腔乾燥症(ドライマウス)といいます。 口が乾く原因はだ液が出ないためです。もちろん口をあけたままにしていても乾燥します。

ドライマウスになると以下のような症状が表れます。 1.喉が渇いて常に水分がほしくなる2.口の中がネバネバし、カラカラになって不快3.パンやクッキーなど、パサパサした質感の食品がうまく食べられない4.味覚の異常5.食べ物を飲み込みにくくなる6.舌が痛い7.入れ歯を入れていられない8.むし歯や歯周病になりやすい9.風邪をひきやすくなる10.肺炎を発症しやすくなる

口の中には多くの微生物が存在し、微生物の集団を形成しています。すでに住み着いている微生物は、外から新しく入ってくる細菌が定着するのを嫌うので、そのことが感染を防ぐことにつながっています。 しかし、だ液が減少し、その性質が変わってしまうと、口の中の微生物のバランスが崩壊し、口での防御作用が損なわれてしまいます。高齢者や手術後の患者さんなどは、免疫力・体力が落ちているときにドライマウス状態になると、感染を防御することができずに、有害な細菌が繁殖して、それが口の中のみならず全身にも悪影響を及ぼすことがありますので注意が必要です。 ドライマウス症状1

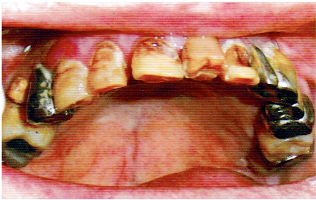

ドライマウス状態です。水分がなく、舌が乾燥しているのが分かります。白い斑点は舌苔です。細菌が繁殖しています。 ドライマウス症状2

ドライマウス状態の高齢要介護者の口腔内です。口から食べない方の場合、特にケアが必要となります。口の機能が衰えたことに加え、口の中が不潔であると、肺炎発症のリスクが高まります。 ドライマウス症状3

ドライマウスに伴い、カンジダ性口角炎を発症したケースです。ひび割れしやすく、自然治癒しにくい状態となっています。ステロイド軟膏を塗布し続けているケースが多く、注意しなければなりません。抗真菌剤が効果的です。 ※参考書籍 |

|---|