歯の欠損

| Q21 | 奥歯に皿状で茶色のくぼみができました。染みることはなく、むし歯ではなさそうですが、ものが詰まります。どうしてこんな状態になったんでしょうか? |

|---|

| A21 | 歯の一番外側はエナメル質という丈夫な組織で覆われています。食事などの影響により、少しずつエナメル質はすり減っていき、象牙質という組織が出てきます。エナメル質は象牙質よりも少なくとも20倍耐摩耗性が高いと言われています(Litonjua, Quintessence Int 2003)。 その状態で嚙み合わせると、象牙質のほうが柔らかいためどんどん喪失していくのは当然であるといえるでしょう。その結果、象牙質がすり減ってしまい、皿状の茶色のくぼみが出来てしまうのです。 ※参考資料 |

|---|

| Q22 | 歯に外傷をおったときはどうすればよいですか? |

|---|

| A22 |

外傷歯の特徴と、種類についてご説明します。 外傷歯の特徴1.う蝕や歯周病とは違って急性の疾患です。 診査項目問診、口腔内写真、エックス線写真検査(CT含む)、視診、温度診、電気歯髄診断など 外傷歯の分類1.破折性の外傷 以上の2つに分類されます。どちらにも該当する外傷歯も存在します。 1.破折性の外傷なるべく神経を残して抜歯しないよう、保存を第一に考え処置します。 2.脱臼性の外傷症状によって4つに分類されます。それぞれ特徴・対応について説明します。 2-1.亜脱臼■特徴 歯内と歯牙の境の溝から出血します。高い動揺はあるものの、変化はありません。 ■対応 通常経過観察のみ行います。動揺度によっては固定します。 2-2.挺出性脱臼・側方性脱臼■特徴 脱臼により、明らかな位置異常が見られるもの。 ■対応 1~3週間の固定。 2-3.埋入■特徴 骨の中へめり込んでしまった状態。基本的に動揺しません。 ■対応 神経の治癒はほとんど期待できないので、根管治療は約2週間後に開始します。 2-4.脱離■特徴 歯全体が歯肉より完全に離れた状態。 ■対応 元通りの位置で2~3週間固定します。 ※「歯の保管方法について」 ※浸透圧の関係上、決して消毒(薬を使用)せず、水道水での保管は避けてください。 ※参考書籍 |

|---|

| Q23 | 私は72歳ですが、健康のために軽いスポーツを始めたいと思っています。巷では生涯スポーツと言われていますが、体を動かしたいのです。外傷予防はありますか? |

|---|

| A23 |

最も起こりやすいのは転倒による外傷です。 ●内的要因1.運動要因筋力低下、筋持続力低下、協調運動障害、姿勢反射低下、など 2.感覚要因視覚障害、前庭覚・平衡感覚障害、深部知覚障害、など 3.高次機能要因意識障害、認知機能低下、記憶障害、睡眠不足、など 4.心理要因自信過剰、遠慮がち、興奮、うつ、転倒後症候群、など ●外的要因1.環境要因脱げやすい靴、滑りやすい靴、床面の段差、暗い照明、など 2.薬物要因睡眠薬、抗精神病薬、降圧薬、筋弛緩薬、など 生涯にわたってスポーツを楽しむためには、自らのコンディションを良好に保つ健康管理が重要です。また、健康維持のためには十分な栄養摂取が不可欠で、さらに十分な栄養摂取のためには口腔内を健康に保つことが求められます。う蝕、歯周疾患、欠損補綴、顎関節症などの早期治療、口腔衛生管理によって口腔内の環境を常にベストな状態にし、競技中のパフォーマンス発揮を妨げることのないよう啓発していく必要があります。 一方で、十分なパフォーマンスを発揮した後は、十分な休養が必要となります。また、不十分な睡眠は競技結果に悪影響を及ぼすことが知られています。途中覚醒がなく持続性の高い睡眠のためには、これを妨げる要因である睡眠関連障害、たとえばブラキシズム(歯ぎしり)や閉塞性睡眠時無呼吸症候群(Obstructive sleep apnea syndrome;OSAS)などの問題を歯科医師に対応してもらう必要があります。健全な口腔状態を保ちながら生涯スポーツによる健康づくりを実践し、ADLやQOLを向上させましょう。 ※参考書籍 |

|---|

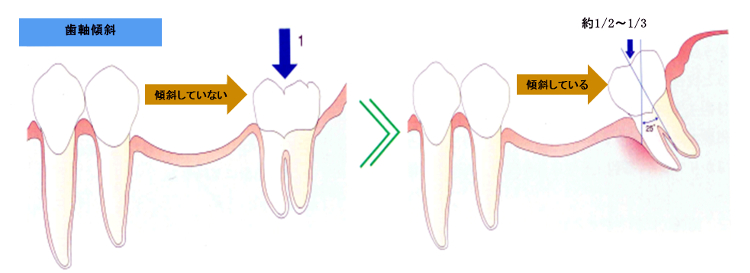

| Q24 | 奥歯を3年前に抜きました。その奥の歯が倒れてきたのでどうにかしたいけれど、どんな方法がありますか? |

|---|

| A24 | なくなった欠損部に何かを入れて咬めるようにしてあげることが大切で、方法としては移植、ブリッジ、入れ歯、インプラントから選択することになります。 倒れている歯をブリッジの支台にすると、負担がかかってしまい、支持能力が低下してしまいます。そのため、起こしてから適正な咬合圧が加わる状態にしてからブリッジにするほうがよいでしょう。 このように倒れた歯を起こしてあげないと、どの方法を取ったとしても大きな足かせになってしまいます。 ※参考書籍 |

|---|

| Q25 | 先天性欠如歯の原因は何ですか? |

|---|

| A25 |

先天性欠如歯とは、本来なら顎の中にできるはずの歯の芽(歯胚)ができなかったり、できても育たなかったことによって起こります。特定の病気や障害、放射線治療の影響などが原因の場合もなかにはありますが、ほとんどのケースでは原因は不明です。歯がないために噛み合わせや噛む効率が悪くなったり、見た目によくないなど、さまざまな問題が起こりがちなので注意が必要です。

※参考書籍 「nico 2015.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q26 | うちの子が先天性欠如歯でないかどうか歯科医院で調べてもらいたいです。何歳くらいに調べるとよいですか? |

|---|

| A26 |

永久歯の歯胚のあるなしは、パノラマエックス線写真を撮影すると、早くも3歳ぐらいからわかり、6歳後半になれば確実といってよいレベルの診断ができます。先天性欠如歯は、早期に発見できると、その後の治療に有利です。これは先天性欠如歯の場合、乳歯のむし歯予防がとても大切なためです。永久歯が下から生えてこない場合、乳歯は抜けずに残ります。定期的にメインテナンスを受けて大事に使っていけば、この乳歯を30歳、40歳と使い続けることもできます。お子さんが小学校に上がる前に、歯科医院でパノラマエックス線写真を撮り、永久歯の歯胚について調べてもらいましょう。

※参考書籍 「nico 2015.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q27 | 先天性欠如歯はどのように治療するのですか? |

|---|

| A27 |

いくつか治療方法がありますので、以下を参考にしてください。 1.乳歯を残す先天性欠如歯の治療の選択肢として、欠如歯の代わりに、残った乳歯を大事に使う方法があります。少なくとも成長期が終わるまでは、あごが成長し噛み合わせも変化するため、インプラントなどの本格的な治療は成長期が過ぎてからになります。歯科医院で乳歯の予防管理や余分な力が加わらないように噛み合わせのチェックを受けながら、乳歯を長持ちさせ、成長期を乗り切りましょう!

2.矯正で治す出っ歯や乱ぐい歯の方の先天性欠如歯の治療は、基本的には隙間を詰め、必要な場合に抜歯をして、口元を引っ込め歯を並べます。成長期前でこれから背が伸びるというお子さんの場合、歯を動かすだけでなく、あごの骨格の成長を誘導して上下のあごのバランスを根本的に改善することができるので、おとなになってから治療するより断然有利です。早期発見していきましょう。

3.自家移植で治療する自家移植とは、ご自身の歯を別のところに移植する方法です。先天性の欠如があるところに歯を移植して噛み合わせのアンバランスを改善します。すべてのケースで移植できるわけではありませんが、有効な治療方法です。

4.入れ歯を使う先天性欠如歯の場合、左右がアンバランスになり、放っておくとあごの骨格がゆがんでくることもあります。入れ歯を使って骨格のゆがみを防ぎ、成長期が終わるとインプラントを入れるなどの治療が可能です。入れ歯といえば年配の方だけというイメージがあるかもしれませんが、小児用の入れ歯もあります。お子さんに頑張って入れ歯を使い続けてもらい、骨格の大きなゆがみを防ぐことが大切です。

※参考書籍 「nico 2015.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q28 | 歯がなくなると顎堤(土手)がなくなると言われていますが、どれくらいなくなるのでしょうか? |

|---|

| A28 | 顎堤吸収は、上顎と下顎でその進行が異なります。1年間における下顎の顎堤吸収は上顎の2倍であり、吸収が進むと4倍にもなるという報告があります。1) また、顎堤吸収の進行は骨の構造や筋から受ける圧力の影響で、上顎では頬側、下顎では舌側から進んでいきます。 吸収速度に影響を与える因子については、いくつか報告されています。 義歯を装着していない欠損部の顎堤は、「吸収速度が遅い」、「対合の残存歯から過度な咬合力を受けると、吸収が進行する」などが報告されており2)、粘膜が受ける圧力が、顎堤の吸収速度に影響を及ぼしていると考えられます。不適合な義歯の使用は、粘膜に対する圧力の分散がなされていないため、一般に顎堤吸収を促進させるといわれています。また、レストを設置していない部分床義歯は、残存歯への咬合力の伝達がされずに粘膜に過剰な圧力がかかるため、やはり顎堤吸収を促進します。 全身疾患との関連では、骨粗しょう症の既往が顎堤吸収を進行させることが報告されています。3) 1) Kovacić I, Celebić A, Knezović Zlatarić D, et al: Influence of body mass index and the time of edentulousness on the residual alveolar ridge resorption in complete denture wearers. Coll Antropol, 27(Suppl 2): 69-74, 2003. 2)Bagga R, Robb ND, Fenlon MR: An investigation into the prevalence of combination syndrome. J Dent, 82: 66-70, 2019. 3)Bandela V, Munagapati B, Karnati RK, et al: Osteoporosis: Its Prosthodontic Considerations – A Review. J Clin Diagn Res, 9(12): ZE01-ZE04, 2015. ※参考書籍 |

|---|

| Q29 | 歯の吸収の原因は何でしょうか? |

|---|

| A29 | 吸収と修復は歯根表面における生理学的作用です。歯髄側の表面における吸収は病的なものですが、修復は外傷に対する歯髄反応の1つです。 外部吸収は、セメント質の損傷やセメント質の活性喪失に引き続いて起こることが知られており、これが完全脱臼後に吸収が起こりやすい理由と考えられています。歯頚部の吸収は、主に歯周病原細菌による炎症が原因であると推察されていますが、この考え方では複数歯に多数の吸収が生じるケースを説明することはできません。 内部吸収では、まず歯髄と象牙質を分離している前象牙質の層が破壊されますが、その機序は明らかになっていません。炎症や髄腔内圧の上昇がある程度関与していると考えられています。 ※参考書籍 |

|---|

| Q30 | 歯の吸収にはどのような特徴がみられますか? |

|---|

| A30 | 次のような特徴があります。

※参考書籍 |

|---|