治療内容・方法について

| Q191 | 将来寝たきりになってもインプラントは大丈夫ですか? |

|---|

| A191 |

インプラントのような人工歯根は、周囲の骨への炎症が少ないため健康状態は保たれやすく、1週間に2、3回程度、介護の方に清掃していただくだけで問題ないと考えています。 |

|---|

| Q192 | 仮歯が入りました。不自由がないので、このまま過ごしていいですか? |

|---|

| A192 |

仮歯は削ったところを守ったり、見た目を良くしたり、歯ぐきの変化を防いだり、噛み合わせを守ったりする目的で作られる、「とりあえずの歯」です。 1.むし歯になる仮歯は、はずすことが前提になっていますので、通常より弱い接着剤でついています。そのため、1~2ヶ月も経過すると、除々に接着剤が溶けてしまい、その隙間からバイ菌が入ってむし歯ができてしまいます。 2.いつはずれるかわからない仮歯は弱い接着剤でとめますので、1~2ヶ月以上放置すると食事中などに突然取れたり、割れたりすることがあります。これでは出張先や旅行中などにたいへん困ってしまいます。 3.色が変色してくる仮歯の材料に使われているレジンはやわらかく、水分などといっしょに汚れも吸収してしまいます。長期間おなじ仮歯を使っていると、仮歯が変色し見た目が悪くなります。ちょうど、プラスティックのお弁当箱に色がついてしまうような状態です。 4.口臭を引き起こす仮歯についた汚れや、接着剤が溶けてできた隙間に入り込んだ汚れから臭いが出ます。これが口臭の原因にもなります。 5.すり減るのが早い仮歯に用いられる樹脂は、種類により硬さは異なりますが、最終補綴物よりもやわらかい材料でできているため、1~2ヶ月もすると奥歯を中心にすり減ってしまいます。これが原因で噛み合わせが変わってしまうと、治療が後もどりし、噛み合わせの治療から再度やり直しになり、それまでの治療が無駄になります。その結果、患者さんと歯科医師の双方にとって余分な負担が増えます。 ※参考書籍 「nico 2008.9 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q193 | おとなの矯正治療のデメリットを教えてください。 |

|---|

| A193 |

矯正治療は通常、患者さんがおとなになる前に行われるべきものです。その時期には顎骨は成長発育期にあるので変化が活発であり、歯の移動が容易で、歯の移動がもたらす弊害も少ないからです。おとなの矯正治療はいくつかのデメリットがあります。 1.矯正力に対する組織反応が著しく遅い成人の顎骨は成長が完了しているので骨の急激な変化は期待できません。つまり、歯の移動に伴う組織の修復が遅いということです。 2.矯正力に対する反応が遅い小児では、矯正力に対する最初の反応は24時間以内に生じますが、成人では約3週間かかってしまいます。 さらに歯の移動速度も遅くなってしまいます。歯の移動速度は矯正力の性質や強さにもよりますが、骨の緻密度に大きく左右されます。成人の顎骨は骨髄腔の数が少なく骨の密度が高いという理由で骨の吸収現象を起こすことが難しいといわれています。 3.hyalin zone(歯の移動時に歯の移動を一時的に妨げる層)が移動歯の圧迫側に容易に形成される特に、矯正力が大きい場合にはその危険が大きくなってきます。 4.歯に矯正力を加えたときの骨破壊活動が骨造成活動を上まわることがありうる成人では唇頬側の歯槽骨が薄くなっていることが主な原因であり、その結果しばしば歯槽骨の吸収が生じます。 5.歯根吸収の危険が大きい特に、大きな矯正力を作用させたとき、長期間の継続的な歯体移動を行ったとき、歯の圧入などを行ったときなどには歯根吸収の危険が増大します。歯根吸収は被移動歯だけでなく、大きな力を受けている固定歯にも生じる可能性があります。一方で顎骨発育期の患者さん(小児)は、矯正治療による歯根吸収はあまり見られません。 6.抜歯空隙の閉鎖が困難で、閉鎖後しばしば再離開しやすい歯の移動のためのスペースを確保するために行う抜歯が推奨されない症例もあります。 7.ほとんどの症例に歯周炎が見られる歯周炎になっている歯は移動時に骨再生能力が弱く、その結果歯の移動に伴う歯槽骨吸収の危険が大きくなります。また歯周炎のない症例でも、おとなは歯肉の抵抗性が弱いので、矯正装置の機械的刺激や、矯正装置による清掃不全などによって辺縁歯肉の炎症を作りやすいということも注意しなければなりません。矯正治療による骨吸収と年齢との間には相関関係が見られ、年齢の増加と共に骨吸収の危険が大きくなるというデータもあります。 8.十分な固定が難しい場合が多い歯が欠損していたり、歯周病により歯の支持が弱くなっているといった理由で、十分な固定が難しいときもあります。 9.ごく僅かな量の歯の移動を行っても多くの場合その後に咬合治療を行う必要がある小児の患者さんは、僅かな歯の移動による噛み合わせの変化は自然な歯の移動によって調整され、良好な噛み合わせ状態を自然に確立することができます。しかしおとなではそれがほとんど期待できないので、僅かな歯の移動後でも噛み合わせの調整やその他の咬合治療が必要な場合が多くなってしまいます。 10.小児と比べると矯正装置に対する適応能力が劣るたとえば可撤性矯正装置を装着したとき、成人は、小児に比べると発音がうまくできるようになるまでにより長い期間が必要となります。 ※参考書籍 「矯正歯科の基礎知識」 飯塚 哲夫 著 愛育社 |

|---|

| Q194 | 金属床義歯の利点と欠点を教えてください。 |

|---|

| A194 | 金属床とレジン床の最大の違いは強度です。 金属が薄くて強いので総入れ歯・部分入れ歯の厚みを減らすことができ、違和感が少なく強度を確保できます。上顎の入れ歯、特に総入れ歯で厚みがないというのは大きなメリットです。金属床は熱を伝えるので食事の味をより自然に感じることができます。 さらに保険のレジン床との大きな違いは設計の自由度が高いということです。 残った歯や顎などお口の中の状態に合わせて、バネや連結部分の取り回しといった構造上大事な部分の設計をいろいろと工夫することができます。より快適で無理のない入れ歯を作ることが可能です。 金属床義歯とレジン床義歯を比較しましたので、参考にしてください。

ゴールドのメリットは?口の中は、食事で冷たいものや熱いもの、酸味の強いものなどをとるうえに、歯にもかなりの力がかかり大変過酷な条件下におかれています。 そのため、治療した材料は腐食やさび、溶解の危険にさらされます。さびたり、体に合わない金属はアレルギーの原因になると指摘されています。長期間使うものなので健康を考えると体に安全な貴金属が最適です。 また、歯を作る作業は型を取って作った模型の上で行いますが、精密さが要求されます。ピッタリしたものは歯との境目にすき間がなく、食べ物がたまりにくく、プラーク(歯垢=細菌のかたまり)がつきにくく、将来そこからむし歯や歯周病の問題が発生しにくくなります。 ゴールド(金)は物質的に安全性が高く、加工しやすく、変質しやすいという性質があり、歯科用材料として用いられているのは、アレルギー反応がなく、口の中で変質しにくい、口の中で溶けないことで味覚に影響を与えない、硬さが適当で違和感がないなど多くのメリットがあるからです。 違う種類の金属は化学的に作用して変色や変質を起こすので、できればお口の中は同じ金属で統一するほうがよいでしょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q195 | ワイヤー矯正時、歯がとにかく痛いと聞きますが、どうなんでしょう? |

|---|

| A195 | マルチブラケット装置にアーチワイヤーを装着した患者さんにアンケート調査を行ったところ、全員になんらかの不快感や疼痛が生じていました。それらを要約すると、以下の通りです。

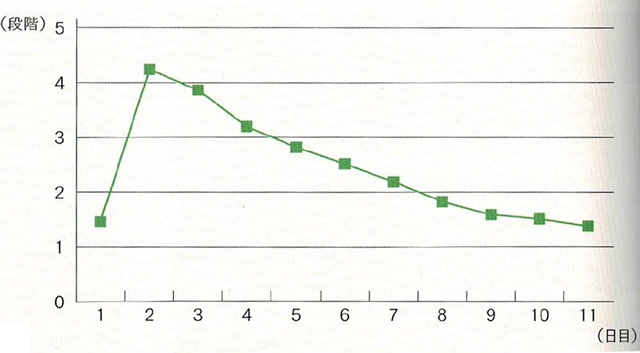

アーチワイヤー装着後の痛みの経過

(文献:「坂本輝雄, 野嶋邦彦, 一色泰成. 矯正力に起因する痛みについて-アンケート調査から-(会議録). 歯科学報 1985; 85: 709.」より引用) 痛みを「何も感じない」から「自発痛」あるいは「普通の食事がとれない」まで5段階に分けて経過を調査した。2日目にピークに達した痛みは次第に減少し、最後には消失するが、その経過には個体差がみられた。

※参考書籍 |

|---|

| Q196 | 治療費の見積もりはいくらですか? |

|---|

| A196 | 当医院では税込金額で、診査料44,000円+インプラント1本当たり330,000円+その上に入れる被せ物または入れ歯の料金となっています。 ※参考書籍 「nico 2007.2 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q197 | 毎日「○○マイクロシーベルト」とか、「○○ベクレル」とか、自然放射線がどうとか、テレビや新聞で報道されていますが、数字や単位で頭がこんがらがります。できれば、基礎的なことから教えてください。 |

|---|

| A197 | シーベルトやベクレルは放射線を計る単位で、自然放射線は大気や宇宙や食べ物から地球上の誰もが受けている放射線のことです。それでは、もう少し詳しくご説明しましょう。 |

|---|

| Q198 | 歯医者に行くとやたら自費の被せものであるセラミックを勧められます。どうしてですか? |

|---|

| A198 | セラミックスはアマルガム、レジン、金合金と比較して表面が滑沢であるという特徴があります。各材質の表面が滑沢であるほどプラークや糖の付着は大きく減少します。 つまりセラミックスという材質は細菌だけでなく細菌の「餌」さえもが付着しにくいことになります。したがって、セラミックスと生体上皮によって生物学的封鎖ができている症例においては、歯科的にベストな材質であるといえます。 Kawai K, Urano M. Adherence of plaque components to different restorative materials. Oper Dent 2001 ; 26(4) : 396-400. また、金属やプラスチックなどに比べて、セラミックスは表面が滑沢で生体親和性が高いという特徴があります。そのため、被せものはセラミックスがおすすめです。

※参考書籍 |

|---|

| Q199 | 矯正治療中の痛みについて教えてください。 |

|---|

| A199 |

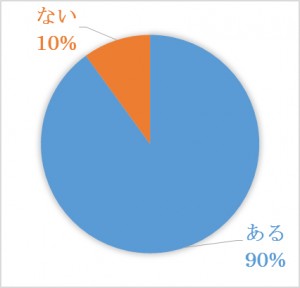

ある歯科医院の矯正治療中の患者さんへのアンケート集計結果がありますので参考にしてください。 1.歯が動く痛みを感じたこと

2.装置があたって痛いと感じたこと

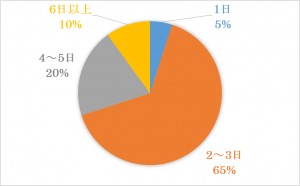

3.「歯が動く痛み」について、装置付けてから何日くらい痛みが続いたか?

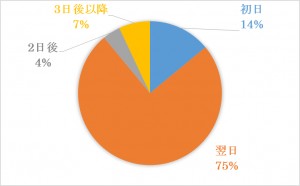

4.「歯が動く痛み」について、最も痛かったのは何日目か?

5.どのようなときに最も痛かったですか?1位 食事のとき 2位 常に 3位 歯を噛みしめたとき 4位 食事のときと歯を噛みしめたとき 6.これまでの治療で最も痛かったのはいつですか?1位 初めて装置がついたとき 2位 ワイヤーを新しく交換したとき 3位 セパレーション 4位 口内炎が治らないとき 5位 装置で頬が切れたとき 6位 装置を外した時

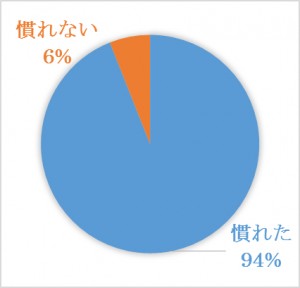

7.唇や頬に装置があたる痛みについて、装置があたる痛みには慣れたか?

8.唇や頬に装置があたる痛みについて、装置があたる痛みに慣れるまでの期間は?

※参考サイト

|

|---|

| Q200 | インプラントを選択した場合、治療期間(通院期間、回数なども)はどれくらいですか? |

|---|

| A200 | 事前の準備としての治療の期間を除いてご説明します。インプラント自体の治療として手術開始から考えると埋入手術後に骨が安定する期間を待たなければなりません。 早ければ1ヵ月ということもありますが通常2~3ヵ月必要です。そこから型取り、咬み合わせを確認し歯を作るため本数が少なければ1~2週間後にセットします。 本数が多く大掛かりになれば試適・調整・仮止めで使用し確認後のセットなど手間がかかることになります。 手術後にセットまでの回数は通常8回程度です。 (手術→翌日洗浄→1週間後抜糸→1ヵ月後確認→2ヵ月後確認→印象→咬合採得→セット) |

|---|