歯内療法

| Q11 | 根尖病変を有する歯の治療後に打診痛が残る場合、どのように対処すべきでしょうか? |

|---|

| A11 |

慢性的な炎症刺激が根尖部に発生すると、隣接する歯の根尖組織にも軸索発芽が誘導されます。これにより、病変が治癒した後も打診痛が残ることがあります。外傷性神経腫の形成は少ないと考えられますので、再治療はせずに経過観察を行います。 Byers MR, et al. Crit Rev Oral Biol Med. 1999; 10(1): 4-39. ※参考書籍 |

|---|

| Q12 | 歯を残すかどうかの考慮点を教えてください。 |

|---|

| A12 |

1.残存歯質量 |

|---|

| Q13 | 歯の神経(歯髄)をとらなければどんなメリットがありますか? |

|---|

| A13 |

※参考書籍 |

|---|

| Q14 | 抜歯困難で歯根を残すと感染するのですか? |

|---|

| A14 |

感染根管ではない歯根が完全に骨内にあるのであれば感染はしません。 歯冠除去術についてのシステマティックレビュー

|

|---|

| Q15 | 治療後痛くなったのですがあの先生、ヤブ?「本当に大丈夫なのかな」と心配なのですが・・・。 |

|---|

| A15 | 治療中や治療後に痛みが出ると「治療が失敗したのではないか」と不安になり、通院を中断してしまう患者さんがときどきおられます。 とはいえ、治療した歯が痛むと心配になりますよね。 痛みと毎日の食事について、不安を減らして治療をスムーズにするポイントをご紹介します。 1.治療後の痛みや違和感は6~7割の方が経験します。根っこの治療で痛みを経験する患者さんはとても多いです。我慢できないほどの痛みから、ほとんど気にならない程度の痛み(違和感)まで含めると、6~7割の患者さんになんらかの症状が出ることが疫学調査でわかっています。 治療を受けるたびに起きる痛みや違和感はつらいでしょうが、実は珍しいことではなく、治療がうまくいっていてもふつうに起きる症状です。2~3日過ぎるとだいぶ楽になり(痛みのピークは48~72時間)、1週間もすれば、痛みのある患者さんの95%が治まっていきます。我慢できないような痛みでないならば、2~3日様子をみることをおすすめします。 2.痛みを我慢せず薬は早めに飲みましょう。歯科医院でもらった痛み止めの薬は、「痛くなってきたな」「痛くなりそうだな」と思ったら、我慢せずに早めに飲みましょう。強い痛みを我慢すると、痛みに対する感覚が敏感になってしまって痛み止めが効きにくくなるからです。また、痛みのないときは、飲む必要はありません。 通常2~3日分が処方されますが、ご希望の方には、追加で処方もしますし、市販の痛み止めを飲んでもかまいません。ただ、薬を飲んでも効かないほどの強い痛みがある場合は、つぎの予約日まで待たずに歯科医院に連絡し、なるべく早く診てもらいましょう。 3.予約の間隔をあまり空けないで。根っこの治療は、1週間に1回程度が理想です。治療の間隔は、長く空いたとしても4週間以内にしましょう。この治療では、掃除をした根っこに細菌が入らないようにシャットアウトする封の役割が非常に重要なのですが、治療途中の封は外して掃除することが前提の「仮の封」なので、耐久期間は4週間程度といわれています。 治療の間隔が1ヶ月以上も空くと、封の隙間から細菌が入りそれまでの治療が無駄になってしまうことも。治療は間を空けずに終わらせましょう。また、根っこの治療後の被せ物を入れる治療も、同じ理由で放っておかず早期に開始することをおすすめします。 4.治療した歯では噛まないでください。根っこの治療後に食事をするときは、治療をした側で噛まないようにしましょう。内部を掃除中の歯には本格的な補強がされていないので、噛む力で割れてしまうことがあるからです。また、噛んだ刺激が痛みを誘発してしまうこともあります。 とくに、仮歯が入っている状態で噛むと、治療中の根っこに強い力が加わるので、トラブルの原因となることもしばしばです。根っこの治療中、仮歯が必要な方は、噛み合わせなどに注意してお過ごしください。仮の封や仮歯が取れたときは、歯科医院に至急ご連絡をお願いします。 ※参考書籍 |

|---|

| Q16 | 最近歯ぐきが退縮し歯の根っこの部分が出てきました。ここはむし歯になりやすいため、しっかり歯磨きするよう言われました。他の予防法はありますか? |

|---|

| A16 | フッ化物配合歯磨剤(1,100~1,400ppmF)にフッ化物配合洗口剤(250~900ppmF)を毎日併用することにより、永久歯の活動性根面う蝕が回復します(硬くなり、非活動性になる)。つまり、永久歯の活動性根面う蝕の回復(むし歯予防法)には、フッ化物配合歯磨剤とフッ化物配合洗口剤によるうがいの併用をおすすめします。 ※参考書籍 |

|---|

| Q17 | 歯の根が露出すると、むし歯になりやすくなるって本当ですか? |

|---|

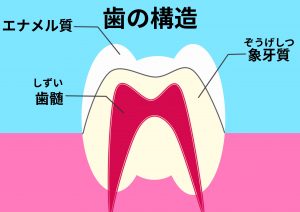

| A17 | 根の部分は象牙質でできており、象牙質に含まれるアパタイト結晶はエナメル質のアパタイト結晶よりもはるかに小さく、ハイドロキシアパタイトと比較して炭酸塩を4~5%多く含みます。このことが象牙質の高い臨海pH(pH=6~6.9)につながっています。そのため、エナメル質の脱灰に必要な水素イオン濃度の10%以下で歯根象牙質の脱灰が始まるとされており、歯根象牙質が露出するとエナメル質よりう蝕の進行が速くなります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q18 | 加齢によって歯がもろくなるって本当ですか? |

|---|

| A18 |

歯のほとんどは象牙質でできており、加齢によるコラーゲン分子間架橋の老化という質的変化が、象牙質の強度に影響していることがわかってきています。 ※参考書籍 |

|---|

| Q19 | 再根管処置でも状況によって成功率が変わるってどういうこと? |

|---|

| A19 | 根管の解剖学的形態が変形しておらず維持されており、術前に根尖病変がなかった症例の成功率は91.6%と高かったが、解剖学的形態が変形しており、術前に根尖病変が存在した症例では、40.0%の成功率であった。 ※参考書籍 |

|---|

| Q20 | 根っこだけしかない歯を残すために、どんなことをすればいいですか? |

|---|

| A20 | 根っこの処置をするにしても、歯冠の処置をするにしても、フェルールというものが必要となってきます。1.5~2.0mmくらいの歯質を歯肉縁から出さなければなりません。 現在残っている根っこが歯ぐきから出ておらず、歯ぐきの縁下にある場合は、①歯ぐきの周りの骨を削って歯質を出す、②矯正的に歯質を引っ張り出す、のいずれかの処置を行うことになります。それぞれの処置の禁忌症状に注意してください。

①歯ぐきの周りの骨を削って歯質を出す処置の禁忌症

②矯正的に歯質を引っ張り出す処置の禁忌症

※参考文献 1)広島大学大学院医系科学研究科歯髄生物学研究室 日歯内療誌 41(3) : 155~164, 2020 |

|---|