歯・お口の状態について

| Q221 | 舌がピリピリしてとても困っています。歯と当たるあたりが痛むのですが診察や検査を受けてもどこにも異常がないといわれます。 |

|---|

| A221 | 舌が痛む病気は様々ありますが、それらを疑って色々調べても痛みの原因となっている病気が見つからない場合に診断されるのが「舌痛症」です。痛みの原因はいまだ不明ですが、ストレスや神経の過敏化との関連が疑われています。

※参考書籍 「nico 2020.3 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q222 | 放射線治療をすると歯頸部にう蝕ができるって本当ですか? |

|---|

| A222 | 唾液の役割には再石灰化作用、浄化作用、酸緩衝作用、抗菌作用などがあります。このため、唾液の減少は、う蝕発症の重大な要因です。日本歯科保存学会『う蝕ガイドライン』でも「放射線性う蝕」に注目しています。 頭頸部を照射野にした放射線治療では、有害事象として唾液腺障害が起き、これにともない唾液分泌の低下が起きます。このため、放射線治療開始前から終了後も、計画的に口腔ケアを継続することが、多発性う蝕を防止する意味で非常に重要です。頭頸部放射線治療を受ける患者さんはすべて、う蝕ハイリスク者とみなしたほうがよいでしょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q223 | 歯槽膿漏になりたくないのですが、どんな症状が出ると歯医者に行った方がいいんでしょうか? |

|---|

| A223 |

歯を意識したら気をつけてください。 急性症状は、体調の谷間で無理をしたとか、疲れが溜まったときよく起きます。病気ほどでなく「体調がすぐれない」ときが、最も警戒しなければなりません。特に気を付けたいのは、歯(正確には歯ぐき)がむず痒いなど「歯を意識した」場合です。多くは、急性症状の起きかけです。 歯槽膿漏の症状は一般に地味です。うずくだけで、立派な急性症状です。歯を意識するのは異常感のためで、この入り口です。急性症状の手当てを行い、「歯の安静」を保ちつつ、非常に軟らかい歯ブラシで、そ~っと長時間かけて磨くブラッシングによって、ばい菌の後続を断つのが最善です。しかし歯を意識すると、逆に予防のつもりで、例えばスルメやピーナッツを噛みしめてたくさん食べ、後でひどく腫れる例が目立ちます。一時の一念発起は、膿漏治療にかえって有害です。徐々に、ごく少しずつ鍛えていくことが大切です。

※参考書籍 |

|---|

| Q224 | 前歯が1本だけ、黒っぽいんです。数年前からだんだん濃い色になってきました。むし歯でもないのに、なんでこんな色になっちゃったんでしょう? |

|---|

| A224 | 神経が死んでいるのかもしれません。神経が死ぬと、時間が経つにつれて象牙質の色が濃くなってしまいます。 |

|---|

| Q225 | 入院中のおじいちゃんの入れ歯の下に白いものができてしまいました。怖い病気じゃないかと心配です。 |

|---|

| A225 | 口腔カンジダ症かもしれませんね。体力が落ちたときに病変が起こります。検査を受けて原因を解明しお薬と口腔ケアで治しましょう。 |

|---|

| Q226 | 舌痛症の特徴って何ですか? |

|---|

| A226 | 舌に疼痛ないし違和感を訴える疾患の中で、器質的な変化が認められず、さらに神経痛や関連痛等が除外された、いわゆる“原因不明”の舌痛症状が持続する病態を「舌痛症」と呼びます。 ある研究では、狭義の舌痛症を「心理情動因子に起因し、舌に異常感を訴えるが、それに見合うだけの器質的(肉眼的)変化がないもの」と定義しています。 永井哲夫:舌痛症. 歯科心身医学(日本歯科心身医学会 編), 247-256, 医歯薬出版, 東京, 2003. 舌痛症は、舌の側面や舌の先など歯と触れるところがヒリヒリ・ピリピリします。 舌痛症の臨床的特徴

※参考書籍 「対応に困る患者さんたち」 |

|---|

| Q227 | 片噛み癖(偏咀嚼癖)は顔にどんな影響を与えるのですか? |

|---|

| A227 |

筋肉や関節は過度の使用(オーバーユース)によって組織は硬く縮んで働きが悪くなります。当然口腔周囲の筋肉や顎関節にも同様のことが起こり、その結果、顔貌にも変化を与えます。 偏咀嚼癖による顔貌の変化

1.オトガイ点(顎の先端)は咀嚼側へ偏位する2.口唇ラインは咀嚼側に向かって上方傾斜する3.鼻唇溝は咀嚼側が深くなる4.咀嚼側の眼は細くなり、目尻も下がるこのような、咀嚼側全体が締まって縮んだようなお顔立ちとなります。

顔のゆがみが咀嚼筋・表情筋の硬縮の範囲に留まっているケースでは、手技療法や運動療法により、比較的簡単に回復しますが、咬筋の肥大などを伴っている場合には、咀嚼側の変更も考慮する必要があります。 しかしながら、無理に咀嚼側を変更すると、顎が痛い、口が開かないなどといった顎関節症になる危険性もありますので、歯科医院で相談してください。 ※参考書籍 |

|---|

| Q228 | 2才の子をもつ母ですが、うちの子にむし歯ができてしまいました。罪悪感でいっぱいです。どうすればいいのでしょうか? |

|---|

| A228 | あなたは悪くありません。フッ素を活用しましょう。 養育者は子どもの口にう蝕ができることを自分の歯磨き不足のせいであると考え、子育て上の失敗であると認識してしまいがちです。 3歳以下の子どものう蝕の発生と仕上げ磨きの関連性を調査した研究では、

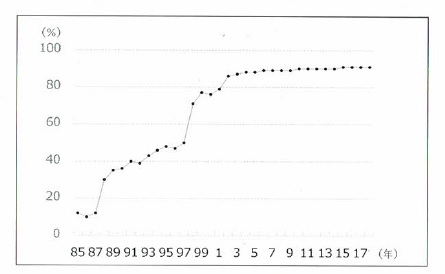

と、現在に近づくにつれてその関連性が高くなる傾向が見られます。 この理由の一つとしてフッ化物入りの歯磨剤の普及率が2000年前後に急速に上昇した4)ことが関係していると考えられます。

日本におけるフッ化物配合歯磨剤のシェア

(ライオン歯科衛生研究所ホームページのデータを基に作成)

WHOが指針の中で「う蝕抑制のためのブラッシングはフッ化物入り歯磨剤を用いると効果的でありその効果はブラッシングそのものというよりむしろフッ化物の活用によってもたらされているものである」5)と述べているように、フッ化物入り歯磨き剤を用いた仕上げ磨きはう蝕予防に高い効果があります。 こうして時代とともに「仕上げ磨きを行わないこと」つまり「フッ化物入り歯磨き剤の使用などフッ化物応用の習慣がないこと」とう蝕発生との関連が上昇する要因となったと推測しています。 一方で、含糖飲料の摂取とう蝕の発生の間には、いずれの研究でも仕上げ磨きとの関連性以上に非常に高い関連性が認められています1)~3)。 以上からう蝕予防に関しては、含糖飲料を乳幼児期である早期から摂取することはう蝕の発生リスクを大いに高めるため避けたほうがよいでしょう。仕上げ磨きとう蝕の発生については養育者が恐れるほどでもないので安心してください。う蝕発生のリスクが比較的高い場合にはフッ化物入り歯磨剤やジェルの使用がリスクの軽減に役立ちます。

1)佐久間汐子, 他:3歳児う蝕罹患状況に関わる多要因分析および歯科保健指導の効果に関する研究. 口腔衛生会誌, 37(3): 261~272, 1987. 2)溝口恭子, 他:関東都市部における1歳6か月時から3歳時にかけてのう蝕発生と授乳状況ならびに関連する要因の検討. 日本公衛誌, 50(9): 867~878, 2003. 3)阿部晶子:2歳6ヵ月児のう蝕発病と関連要因の追跡調査. 口腔衛生会誌, 54(1): 17~27, 2004. 4)米満正美:う蝕の疫学. 岩医大歯誌, 37(2):63~73, 2012. 5)石井俊文, 他:口腔疾患の予防方法と予防プログラム-WHOの指針-初版, 22, 口腔保健協会, 東京, 1986.

※参考書籍 |

|---|

| Q229 | 数本の歯をつなげてブリッジにしていたのですが、ある日外れました。よく見ると、その中の1本が大きなむし歯を作っていました。なぜですか? |

|---|

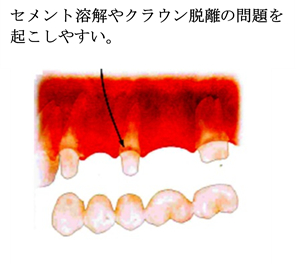

| A229 | ブリッジが外れる以前に、そのむし歯になっていた歯のみが外れていたのでしょう。

中間支台歯を含む複数欠損の大型ブリッジでは、中間支台歯にかかる咬合圧が支点となり、セメント溶解やクラウン脱離などが発生しやすくなります。 全支台歯を固定性ブリッジで合着する場合には、各支台歯の骨植が良好で、かつ維持力が強い支台装置が必要です。 ・Rosenstiel SF. Trearment Planning. In: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J(eds).Contemporary Fixed Prosthdontics. 5th ed. St. Louis :Mosby, 2006:82-102. ※参考書籍 |

|---|

| Q230 | 歯槽膿漏時のみがき方について教えてください。 |

|---|

| A230 |

歯周病(歯槽膿漏)はずっと同じやり方では治りません。 症状改善に伴って、磨き方を変更し、たえず最善の刺激を与え続けることが回復の秘訣です。 1.磨きはじめ磨きはじめに最も大切なことは、「決して痛くしない」ことです。油絵用の画筆など、決して痛くない極軟毛ブラシを使いましょう。一か所ずつ意識して、じっくり確認しつつ磨きます。それでも痛い恐れがありますから、初めは毛を寝かせ気味にします。痛くないことを確認し、出血もなければ、日を追って毛を立ててゆきます。 注意点として、ブラッシングしているのに何度も腫れるようなら、歯ぐきに関心の強い歯科医院へ行ってください。専門的な処置が必要になります。

2.腫れが静まったら次は歯ブラシを使います。ひどい腫れが一段落した部分や、そう腫れていなかったので最初から歯ブラシで磨きはじめた部分は、(1)毛を寝かせ気味にする、(2)直角に当てる、(3)歯ぐきに突き立てる、と変えてゆきます。痛くなく、出血しない場合は、1~2日で次の段階に進め、突き立てて磨いても大丈夫なら、ブラシを一段階硬めのものに変えてもよいでしょう。ポイントは「歯と歯ぐきの境目と、歯冠部(歯と歯の間)の歯垢除去」です。歯間に毛先を突っ込み、振るわせなければ、ここの歯垢はとれません。一~二列の毛のブラシを使いましょう。 ブラッシングし始めた当初から、悪い部分と比較的良好な個所とでは、当然用いるブラシも異なってきます。二種類以上の適切なブラシを併用するのがブラッシングの必須事項です。

3.歯間空隙重点期ブラッシングを続けると、歯ぐき(歯の根元から5~6ミリ幅)の色が、それより外側の粘膜部より淡くなり始めます。歯間部にこの時期、隣り合う2つの歯の間に三角形の隙間が出来てきます。これが歯間空隙です。 この状態では、軟毛ブラシ(軟らかめより一段軟毛のブラシ)を歯間に突っ込み、振るわせます。二列以下でないと、毛がよく入りません。歯ぐきが下がってきて、「歯が長くなった」と感じる人も多いと思いますが、この場合、「昨日までは毛先が届いたのに、同じ磨き方では今日はもう毛先が届かず、磨けない」ということになってきます。そこで、次のように磨きましょう。 (1)かなり力を入れ、ブラシを当てると歯肉が白っぽくなるくらい、歯間に圧しつけてゆく(2)必要であれば、ブラシの握り方をペン方から「わしづかみ」にする歯肉鍛練のため、力は次第に「力まかせ」くらいに強めていきます。 また、フォーンズ法(後述参照)を併用すると、歯肉全体の活性が上昇し、悪い部分の回復にも効果があります。

4.くぼみ退治期(クレーター退治期)順調な人で当初から1~2ヶ月、標準で2~3カ月で歯間空隙が広がってきます。 「突っ込み振るわせ磨き」が痛くないこと、歯間空隙が拡大し続けていること、出血はないことが目途になります。この段階では、市販の軟らかめブラシ(二列以下)で「突っ込み振るわせ磨き」を続け、別のブラシでフォーンズ法を併用してください。ブラッシングが定着し、気分もダレやすいので注意が必要です。 くぼみの中をしっかり磨くことで、腫れがなくなり下がった歯ぐきが、中の骨が再生してきて盛り上がってきます。

5.歯肉の後退磨き続けてよくなってくると、歯間の歯ぐきが後退し、歯が長くなったように感じることが多いですが、これは回復の証拠です。女性は美容上気になるかもしれませんが、ぜひ続けて頑張ってください。

フォーンズ法外側は歯を噛み合わせ、下あごを前に出し、大きな円を描くように上下の歯ぐきも一緒に磨きます。 裏側は平行線を描いて、手前にこすります。「ついでに歯を磨く」感じです。 こすって鍛えることが主な目的です。 歯間空隙重点期のブラシは「軟らかめ」(三~四列)です。 くぼみ退治期のブラシは、市販の「普通」の硬さでよいでしょう。

補助器具ブラッシングの補助器具に、ラバーチップ・ワンタフトブラシ・うがい液・歯間ブラシ・デンタルフロス・水の噴出機などがあります。それぞれ正しい使い方を歯科医院で教えてもらって、継続的にケアしましょう。

※参考書籍 |

|---|