歯・お口の状態について

| Q201 | 子供の歯みがきをきちんとしているのにむし歯になります。なぜ? |

|---|

| A201 |

子供のむし歯は、歯科知識の普及とお母さん方の関心の高まりとともに、今では随分減りました。でも安心してはいけません。乳歯はおとなの歯に比べ象牙質やエナメル質が薄く、しかも子供は甘いものを口にする機会が多いので、むし歯になりやすいのです。 おやつは1回で食べる量を決めましょう。 |

|---|

| Q202 | 喫煙していると歯周病にかかりやすいって本当ですか? |

|---|

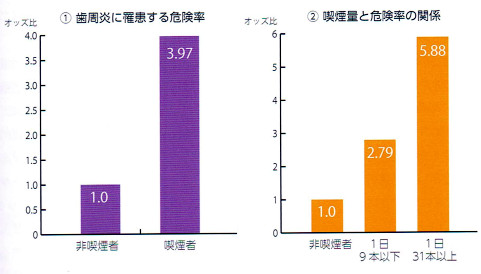

| A202 | 喫煙する人は歯周病の発症や進行が早く、歯周治療に対する反応も悪いです。つまり、「歯周病になりやすく、治りにくい」ということです。

喫煙者は非喫煙者と比較して、平均で約4倍((1))歯周病になりやすく、危険率は喫煙量によって変化し、1日9本以下では3倍弱、1日31本以上のヘビースモーカーでは6倍弱((2))に跳ね上がります。 ※参考書籍 「ペリオバカ養成講座~学びの門戸を開くための100の質問~」 |

|---|

| Q203 | 禁煙しないと歯周病は治らないのですか? |

|---|

| A203 |

禁煙は歯周治療の効果を高めることに繋がります。 非外科処置における喫煙の影響に関するシステマティックレビュー

|

|---|

| Q204 | 歯の神経を取るということは、抜くことに限りなく近いということですが、よくないことなんでしょうか? |

|---|

| A204 | 臨床研究では、「有髄歯に比較し、無髄歯は前歯部で1.8倍、臼歯部では7.4倍の喪失リスクがある」と報告されています。

Caplan DJ, Cai J, Yin G, White BA: Root canal filled versus non-root canal filled teeth: a retrospective comparison of survival times. J Public Health Dent, 65 (2): 90~96, 2005.

※参考書籍 |

|---|

| Q205 | 酸蝕歯はどんなとき起こるの? |

|---|

| A205 | 酸蝕とは、酸の影響により歯牙が溶けていくことです。どのようなときに酸蝕歯のリスクがあるのかを整理しておきます。 1.飲食としての酸酸性飲食物の過剰摂取や薬物・薬剤(ビタミン剤)によって引き起こされる可能性があります。クエン酸は非常に酸蝕症を起こしやすい酸なので、毎日柑橘系果物を食べる習慣のある人は要注意です。 炭酸飲料の常飲や炭酸飲料を口に入れた後ブクブクと泡立ちを楽しむような飲み方も非常に危険です。 2.洗口液としての酸強酸性水で洗口されると、唾液中の細菌は激減するが歯は溶けます。しかもブラッシングをして歯を丸裸にしてから洗口するので確実に溶けます。かといって洗口してすぐにブラッシングすると削れてしまいます。 3.職業としての酸酸を扱う職業の方は酸蝕症を起こしやすいので注意が必要です。 ワインを口に含んでテイスティングするソムリエや塩素消毒が行われているプールで日に何時間も泳ぐ水泳選手など。 (塩酸、硝酸、酢酸などの強酸を扱うメッキ工場やガラス細工工場、バッテリー製造工場などの職業病でしたが、現在は職場環境の改善でほとんどなくなりました) 4.酸蝕症+ブラキシズムブラキシズムで歯が磨り減り酸蝕症で歯が溶けるというダブルパンチ。健康オタクによくみられますが、そこにオーバーブラッシングも重なることが多く、う蝕のない天然歯に冠をかぶせることが必要になってきます。 5.酸蝕症+口腔乾燥症唾液は酸による脱灰に対して対抗する最も大切な味方。その味方が少ないので、強酸性水で守ってやろうというポジティブな思いが逆に悲劇を生み、冠を必要とすることになります。 6.体の中から口腔内に出てくる酸・胃食道逆流症(GERD) ・摂食障害(持続性嘔吐) ・アルコール依存症

※参考書籍 「知る・見る・対応する 酸蝕症」 |

|---|

| Q206 | 最近舌が痛いんですが、どんな原因が考えられますか? |

|---|

| A206 | 舌の痛みを訴える患者さんについては、まずは医療面接(問診・問診票)と診察により、舌に肉眼的な異常があるかどうかを確認します。 舌に肉眼的な異常がある場合①侵害受容性疼痛例)外傷性/非外傷性の舌炎、粘膜病変、全身疾患や薬の副作用に起因する口腔乾燥症など

舌に肉眼的な異常がない場合①神経障害性疼痛例)三叉神経痛、舌咽神経痛、外傷性神経障害性疼痛、帯状疱疹性神経痛/帯状疱疹後神経痛

②心理社会的疼痛例)心理状態、社会的ストレス、患者の性格、精神疾患

③特発性疼痛舌痛症/口腔灼熱感症候群

侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、心理社会的疼痛は、それぞれ併発する可能性があります。

※参考書籍 |

|---|

| Q207 | 親知らずを抜くために歯科医院に行きました。写真を撮ると「神経に近接している」と言われました。抜歯中に神経を損傷させる可能性はどのくらいありますか? |

|---|

| A207 | 下顎の親知らずが下歯槽神経管に近接する患者さんでは、外科的抜歯後の神経損傷の発生率は2%から17%であることが示されています1)。 また、神経損傷のリスクを低減するために、矯正的抜歯という新しい抜歯法が開発されました2)。矯正的抜歯は、2段階の抜歯法で、埋伏している親知らずを強制的に牽引して神経から遠ざけ、その後に外科的に抜去する方法です。 1)Long H, Zhou Y, Liao L, Pyakurel U, Wang Y, Lai W. Coronectomy vs. total removal for third molar extraction: a systematic review. J Dent Res 2012; 91(7): 659-665. 2)Checchi L, Alessandri Bonetti G, Pelliccioni GA. Removing high-risk impacted mandibular third molars: a surgical-orthodontic approach. J Am Dent Assoc 1996; 127(8): 1214-1217.

※参考書籍 |

|---|

| Q208 | 居眠りすると“ヨダレ”を垂れるのはなぜですか? |

|---|

| A208 |

居眠りすると咀嚼筋のなかにある筋紡錘も眠ってしまいます。そうすると、下顎は重力のため、安静位よりさらに落ちた(開口した)状態になり、嚥下機能も働かなくなります。その上、居眠り状態では副交感神経が優位になるため唾液腺の活動が活発となり、口の中で溢れた唾液が“ヨダレ”として垂れてしまうのです。

※参考書籍 |

|---|

| Q209 | 抜歯された歯のなかで歯牙破折が原因であるのは何%くらいですか? |

|---|

| A209 | 8020財団によって平成17年度に報告された「永久歯の抜歯原因調査」によると、破折が原因で抜歯になった歯は、抜歯された歯全体の11%程度であるとの報告があります。 ※参考書籍 |

|---|

| Q210 | 歯の喪失に影響を与えるものはどんなものがありますか? |

|---|

| A210 | 「喫煙、コンプライアンス、年齢、独身、糖尿病、冠状動脈疾患が、歯の喪失に影響した」という研究報告があります。 Bernadette Pretzl 1, Shirin El Sayed 1, Dorothea Weber 2, Peter Eickholz 3, Amelie Bäumer: Tooth loss in periodontally compromised patients: Results 20 years after active periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology, 45(11): 1356-1364, 2018.

※参考書籍 |

|---|