歯の欠損

| Q11 | 歯の喪失に影響を与えるものはどんなものがありますか? |

|---|

| A11 | 「喫煙、コンプライアンス、年齢、独身、糖尿病、冠状動脈疾患が、歯の喪失に影響した」という研究報告があります。 Bernadette Pretzl 1, Shirin El Sayed 1, Dorothea Weber 2, Peter Eickholz 3, Amelie Bäumer: Tooth loss in periodontally compromised patients: Results 20 years after active periodontal therapy. Journal of Clinical Periodontology, 45(11): 1356-1364, 2018.

※参考書籍 |

|---|

| Q12 | 歯が抜けた場合、どのような治療をすればよいのですか? |

|---|

| A12 |

治療の方法はいくつかありますが、歯の状態や患者様の事情などにより、 1.移植親知らずや機能していない歯を取り外して歯を抜く予定の場所に移動させる治療方法です。 2.インプラント人工の歯根(インプラント)をあごの骨に直接固定し、人工歯を取り付ける療法です。 3.ブリッジ抜けた歯の両隣の歯を削り、歯のない箇所を覆うように人工歯を取り付ける療法です。 4.入れ歯(デンチャー)入れ歯には総入れ歯と部分入れ歯があります。 |

|---|

| Q13 | 歯が折れて抜かないといけないのですが、その後入れるものをブリッジかインプラントかで悩んでいます。前後の歯は問題ないと言われましたが、どうでしょうか? |

|---|

| A13 | 歯が折れてしまったなどの理由により、抜歯をすることになった場合、その後入れるものとしてブリッジかインプラントどちらがよいのでしょうか? 生存率から考えると、治療8年後ではインプラントが92.1%であるのに対し、ブリッジは59.3%であるという研究結果が報告されています。 また、欠損した隣の歯(ブリッジの支台歯)において、神経があるかどうかで状況が変わってきます。8年後のブリッジの生存率については、神経がある歯は94.0%、神経がない歯は54.1%という研究結果も報告されています。 Yamazaki S, Arakawa H, Maekawa K, Noda K, Hara ES, Minakuchi H, sonoyama W, Matsuka Y, Kuboki T. A retrospective comparative 8-year study of cumulative complications in teeth adjacent to both natural and implant-supported fixed partial dentures. Int J `rosthodont 2013; 26(3) :260-264.

状況によってはブリッジのほうが合併症が多いため、インプラントを用いた単冠の治療が望ましいとされています。 5年生存率と10年生存率

天然歯支持型ブリッジ、インプラント支持型ブリッジおよび天然歯の単冠の生存率および合併症の発生率の比較

前後の歯は問題ない(欠損部位の隣在歯は健全な状態)という場合、以下のようなデータがあります。 1歯欠損の症例についてブリッジの支台歯とインプラント補綴の隣在歯の経過を観察した報告

ブリッジのほうが数倍リスクが高い。 ・清木祐介, 他.インプラント部が残存歯に与える影響 第3報 中間欠損部に埋入したインプラントの隣在歯とブリッジ支台歯の予後について(5年経過症例). In : 第37回日本口腔インプラント学会学術大会 抄録集, 2007 : 341. ブリッジでは支台歯が負担を背負い、インプラントでは隣在歯の負担を軽減するというまったく正反対な補綴法であるために、上記の結果は至極当然といえます。 しかし、インプラントでは支持組織となる骨、そして対合歯の条件を考慮しなければなりません。 欠損の始まりであり咬合支持が十分にある1歯欠損においては、インプラント適用自体のリスクも小さい場合が多く、積極的に適用を推奨することができます。

※参考書籍 「エビデンス・ベースト・インプラントロジー」 「補綴・咬合の迷信と真実」 クインテッセンス出版株式会社 |

|---|

| Q14 | 数本の歯をつなげてブリッジにしていたのですが、ある日外れました。よく見ると、その中の1本が大きなむし歯を作っていました。なぜですか? |

|---|

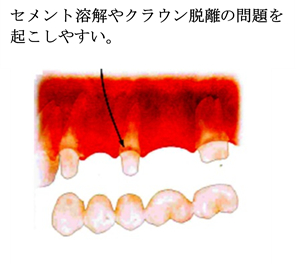

| A14 | ブリッジが外れる以前に、そのむし歯になっていた歯のみが外れていたのでしょう。

中間支台歯を含む複数欠損の大型ブリッジでは、中間支台歯にかかる咬合圧が支点となり、セメント溶解やクラウン脱離などが発生しやすくなります。 全支台歯を固定性ブリッジで合着する場合には、各支台歯の骨植が良好で、かつ維持力が強い支台装置が必要です。 ・Rosenstiel SF. Trearment Planning. In: Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J(eds).Contemporary Fixed Prosthdontics. 5th ed. St. Louis :Mosby, 2006:82-102. ※参考書籍 |

|---|

| Q15 | 前歯を失ってしまいました。大ショックですが、せっかく治すならきれいな前歯にしたいのです。どういう治療法がありますか? |

|---|

| A15 | 実例をあげてみましょう。 1.インプラント治療クラウンが被せてあった歯の歯根が破折!しかたなく抜歯しました。 2.ブリッジ治療左側の側切歯の歯根が破折!抜かなければなりません。 ※参考書籍 「nico 2008.1 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q16 | ブリッジが脱離したのでもっていきました。カリエスもないのに、このブリッジは歯の状態が悪くもたないと言われました。なぜでしょうか? |

|---|

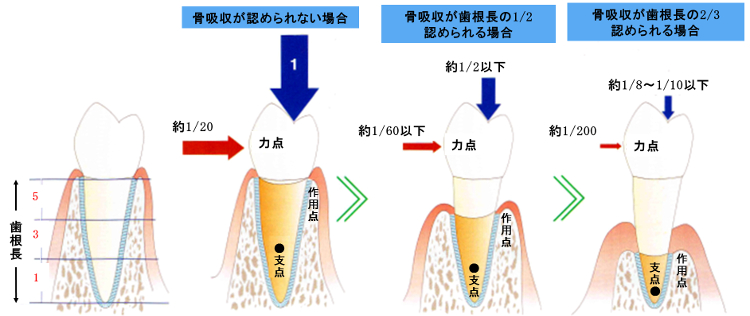

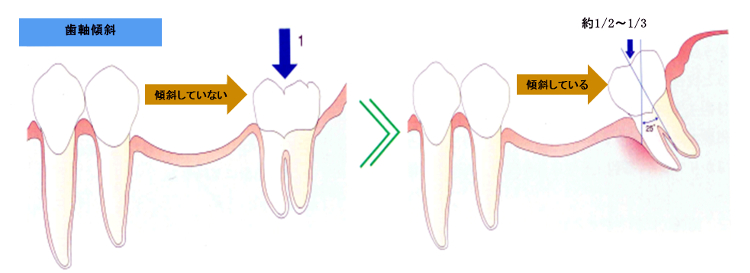

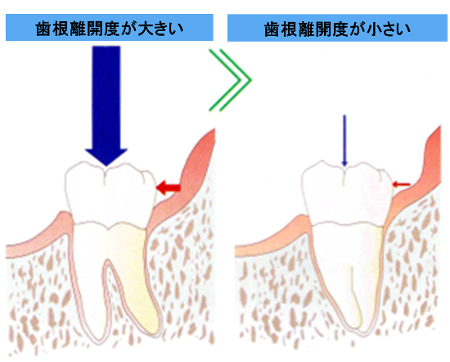

| A16 | 1.支台歯がこんな状況ではないですか?

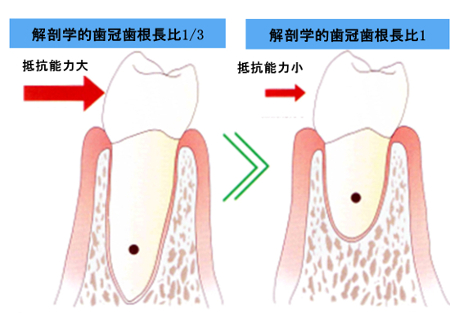

2.歯がなくなってブリッジを入れるまでに間があいてしまい、奥の歯が傾いていませんか? 3.根っこが短いかもしれません 4.歯根の形態にも影響します

※参考書籍 |

|---|

| Q17 | 歯の寿命について教えてください。 |

|---|

| A17 |

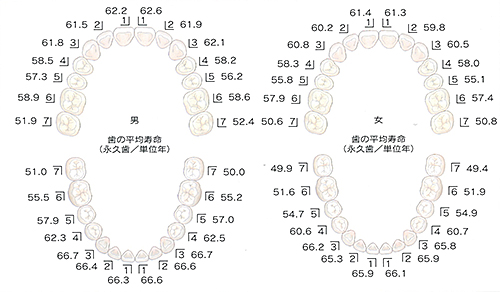

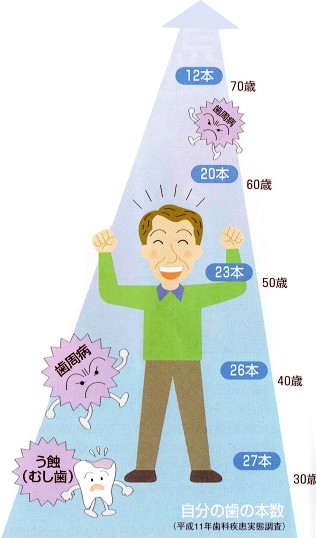

個人差、性別による差などがありますが、図を参考にしてください。 ※参考書籍

|

|---|

| Q18 | 歯の抜ける順序は決まっていますか? |

|---|

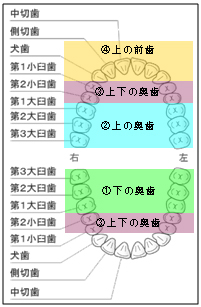

| A18 | 日本人の歯の抜ける順序は、

|

|---|

| Q19 | 歯を抜いたら出血しているようです。どのようなことに注意すればよいですか? |

|---|

| A19 | 抜歯後、2~3時間は洗口や飲食を避けるようにしてください。唾液にわずかな血液が混ざることがあるかもしれませんが、数時間で収まるはずです。もし抜歯窩から出血があったり、唾液に新鮮血液が混ざるようであれば、湿らせた綿ガーゼ(帰宅時に止血用として支給します)を咬んで圧迫することで止血されるはずです。その際、5分以上圧をかけ続けなければなりません。 それでも止血できない場合には、歯科医院もしくは救急病院に躊躇なく連絡するようにしてください。抜歯の翌日は、体温程度の生理食塩水で洗口を行ってもよいです。 ※参考書籍 |

|---|

| Q20 | どんなときに咬合性外傷の可能性が考えられますか? |

|---|

| A20 | フレミタス、温度に対する知覚過敏、歯の動揺、咀嚼時の不快感/痛み、咬合の不調和、歯根膜腔の拡大、咬耗(ファセット)、歯根吸収、歯の病的移動、セメント質剥離、歯の破折などです。NCCL(アブフラクション)は含まれていません。 Fan, J Periodontol/J Clin Periodontol 2018 ※参考 「非う蝕性の歯質欠損を再検証するin2020」 黒江 敏史 先生 |

|---|

28本の永久歯のうち10本以上を失うと、食事や会話などに支障をきたすことが多くなります。そこで、自分の歯が18本以下になった時点をかりに歯の寿命とすると、日本人の平均は60歳代後半。歯をなくしたために食生活などのたのしみを制限されている期間が10年以上におよんでいるのです。歯周病を防ぎ、健康寿命をのばすため、毎日の歯みがきの習慣を見直しましょう。

28本の永久歯のうち10本以上を失うと、食事や会話などに支障をきたすことが多くなります。そこで、自分の歯が18本以下になった時点をかりに歯の寿命とすると、日本人の平均は60歳代後半。歯をなくしたために食生活などのたのしみを制限されている期間が10年以上におよんでいるのです。歯周病を防ぎ、健康寿命をのばすため、毎日の歯みがきの習慣を見直しましょう。