ご家庭でのケアについて

| Q1 | 歯磨き粉を使わないブラッシングって効果がないって本当ですか? |

|---|

| A1 | むし歯予防を目的とした一般的なブラッシングの目的を細分化すると、次の①~⑤に分類できます。 ①むし歯原因菌の比率が高まった(ディスバイオーシスに至った)成熟プラークの破壊と初期化 ②口腔内に残留した食事由来の発酵性糖質の除去 ③フッ化物配合歯磨剤による歯質強化 ④フッ化物配合歯磨剤による再石灰化促進 ⑤フッ化物配合歯磨剤による細菌の解糖系酵素(エノラーゼ)疎外と、有機酸(おもに乳酸)産生抑制 ③④⑤はフッ化物の作用によるものなので、①②のみがフッ化物配合歯磨剤を使用しない場合でも期待できる効果ということになります。②については1日のブラッシング回数が多いほうが良さそうなのですが、これについては食後のうがいや、お茶や水を飲むことでも効果があると思われます。 また、ブラッシングによるプラークの除去は個人の技量によってその効果が大きく異なるため、効果にバラツキが大きく出るということもあり、ブラッシング頻度だけで分析しても有意な差が出にくいのかもしれません。さらに、歯ブラシの毛先は狭い裂孔の奥までは届かないことも電子顕微鏡を用いた観察によって報告され、ブラッシングのみによるむし歯予防の限界を示唆しています。

※参考書籍 |

|---|

| Q2 | ブラッシング時の歯磨き粉はあまりつけなくていいという先生、たくさんつけたほうがいいという先生がいます。歯磨き粉の量はどうしたらいいのでしょうか? |

|---|

| A2 | むし歯に関わる4学会(*)が、2023年1月に新しい「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」を発表しました。 *)一般社団法人 日本口腔衛生学会、公益社団法人 日本小児歯科学会、特定非営利活動法人 日本歯科保存学会、一般社団法人 日本老年歯科医学会 4学会はフッ化物配合歯磨剤について対象年齢を、①歯が生えてから2歳、②3~5歳、③6歳~成人・高齢者の3段階に分けて、それぞれ歯磨剤のフッ素濃度、使用量および使用方法を公表しました。 これまで小中学生(6~14歳)について、フッ素として1000ppmFのNaF配合歯磨剤(1cm程度)を推奨していたのを改め、6歳以上成人・高齢者を一括りに1500ppmF歯磨剤(1.5~2cm程度)を推奨としました。6歳未満についても、1000ppmFが推奨されることとなりました。(詳細は下記参照) このように、「用法×用量×歯磨剤」を考えることが大切です。 4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法(2023年)①歯が生えてから2歳【1000ppmF 2回/1日】 米粒程度(1~2mm)

②3~5歳【1000ppmF 2回/1日】 グリーンピース程度(5mm程度)

③6歳以上【1450ppmF 2回/1日】 ブラシ全体(15~20mm程度)

(参考)EAPD(ヨーロッパ小児歯科学会)の推奨(2019年)

(*)個別リスクにより1000ppmF以上

※参考書籍 |

|---|

| Q3 | ブラッシングって効果があるの? |

|---|

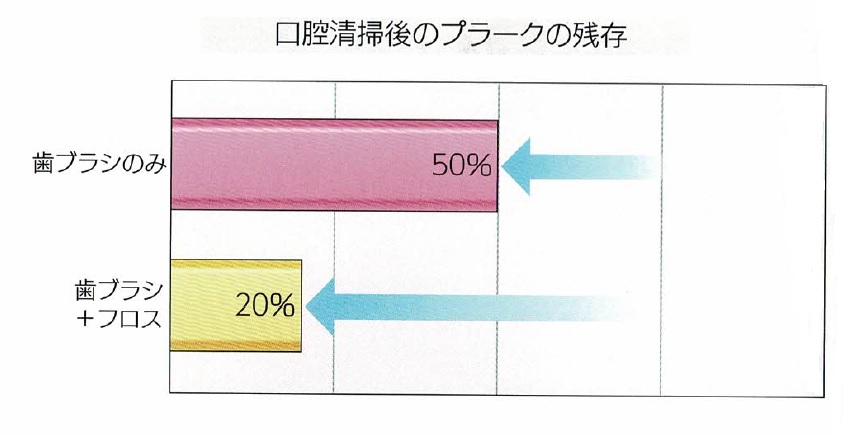

| A3 | 歯ブラシで約半分のプラークが除去できて、フロスも追加すると約8割のプラークが除去できます。

※参考書籍 |

|---|

| Q4 | フッ化物について知りたいんですが・・・。 |

|---|

| A4 | フッ素は反応性の高い元素で、自然界では基本的に単体で存在することはなく、他の元素と結合してフッ化物として存在します。私たちが日常で摂取している飲食物(お茶、海藻、魚や野菜など)にも、フッ化物は多く含まれています。 世界中でむし歯のコントロールに多大な貢献をしているフッ化物ですが、歯科の歴史においては、歯のフッ素症(斑状歯)の原因として登場しました。山の岩石にはフッ化物が多く含まれ、それが溶け出た川の水を飲んでいた子供たちの萌出歯に、褐色の斑点が見つかったのです。しかし、その子供たちを調べてみると、むし歯の発生が少ないことがわかりました。 そのため、しばらくはフッ化物を体内に摂取することがカリエスコントロールにつながると考えられ、塩、小麦粉、錠剤や水道水などでのフッ化物摂取が推奨されました。現在は、フッ化物を配合した歯磨剤などを使用することにより、常にフッ化物が口腔内に存在することがカリエスコントロールに重要であり、体内に摂取する必要はないことが明らかになっています。 それどころか、体内で永久歯が形成される幼児期にフッ化物を過剰摂取すると歯のフッ素症を引き起こし、歯の結晶がもろくなってしまいます。またフッ化物は塩と同様、過剰摂取すると急性中毒を起こしますので、注意が必要です。 フッ化物に対する正しい知識を得て、カリエスコントロールに有効活用しましょう。

※参考書籍 |

|---|

| Q5 | フッ化物の働きを教えてください。 |

|---|

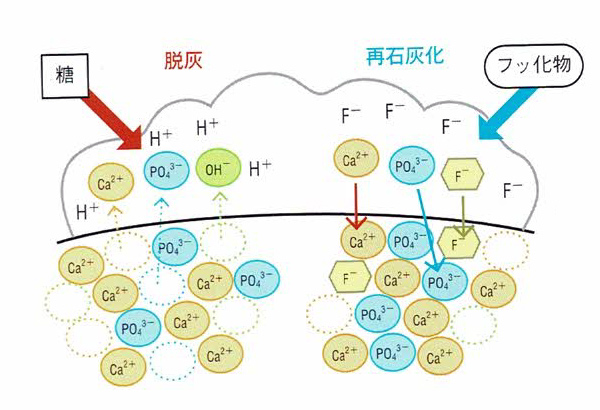

| A5 | フッ化物には、う蝕(むし歯)を防ぐ4つの働きがあります1)。 1.再石灰化の促進脱灰されたハイドロキシアパタイトにフッ化物が作用すると、再石灰化が促進されます。

脱灰した時にF–が存在すると、不足するOH–の代わりとなり、歯面にミネラルが戻りやすくなるため、再石灰化を促進します。 2.脱灰の抑制酸による脱灰の際にフッ化物が低濃度(0.05ppmF以上2))で存在すると、ハイドロキシアパタイトの結晶にフッ化物がゆるく吸着して溶解しにくい構造となり、脱灰を抑制します3), 4)。 3.結晶性の改善再石灰化の際、フッ化物は部分的に溶解したハイドロキシアパタイトに優先的に吸着し、カルシウムイオンを引き寄せることで、耐酸性のある結晶を構成します。 4.細菌の代謝阻害フッ化物は、細菌が糖を代謝して酸を作る過程で用いる酵素反応を阻害したり、細菌が細胞内から酸を排泄する働きを阻害します5), 6)。 1) Buzalaf MAR, Pessan JP, Honório HM, Ten Cate JM. Mechanisms of action of fluoride for caries control. Monogr Oral Sci. 2011; 22: 97-114. 2) Margolis HC, Moreno EC, Murphy BJ. Effect of low levels of fluoride in solution on enamel demineralization in vitro. J Dent Res. 1986; 65(1): 23-29. 3) Buzalaf MAR(ed). Fluoride and the oral environment. Monogr Oral Sci. 2011; Vol. 22. 4) Arends J, Christoffersen J. Nature and role of loosely bound fluoride in dental caries. J Dent Res. 1990; 69(Spec): 601-605; discussion 634-636. 5) Koo H. Strategies to enhance the biological effects of fluoride on dental biofilms. Adv Dent Res. 2008; 20(1): 17-21. 6) Hamilton IR, Bowden GH. Response of freshly isolated strains of Streptococcus mutans and Streptococcus mitior to change in pH in the presence and absence of fluoride during growth in continuous culture. Infect Immun. 1982; 36(1): 255-262.

※参考書籍 |

|---|

| Q6 | フロスはどのように動かせばいいのでしょうか? |

|---|

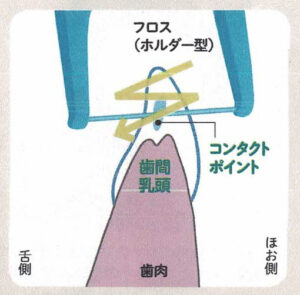

| A6 | 歯と歯のあいだへの挿入の仕方、その後の動かし方などをご紹介します。 (ホルダー型フロスを例にしていますが、糸巻き型も糸の当て方は同じです。) 1.入れるスライドさせて差し込む

●フロスの糸を、のこぎりを引くように斜めにスライドさせながら挿入します。スライドさせると、摩擦が減って入りやすくなります。 ●コンタクトポイントの清掃は、単純にフロスを通せばOK。きつくて通しにくいときは、ワックス付きのフロスがおすすめです。

●挿入するときにグッと押し込むように入れると、勢い余って歯間乳頭に食い込みます。スライドさせながら入れましょう。 2.沿わせる歯の根元まわりに沿わす

●フロスの糸を歯の根元まわりに沿わせます。歯肉の溝に、やさしく少しだけ入れ込むようにします。 3.みがく歯の根元から先端方向へ動かす

●歯の表面に沿って、歯の根元から先端方向に(コンタクトポイントのすぐ下まで)、かき出すようにフロスを動かします。

●反対側の歯の根元まわりもみがきます。歯の根元から先端方向に、かき出すようにフロスを動かします。

※参考書籍 「nico 2020.4 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q7 | 歯間ブラシはどのように動かせばいいのでしょうか? |

|---|

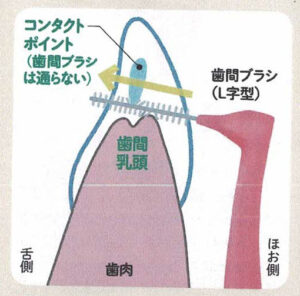

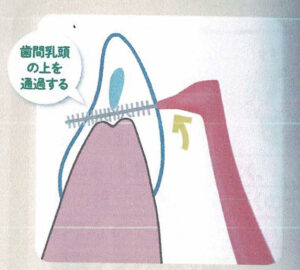

| A7 | 歯間ブラシは誤った角度で挿入すると歯間乳頭を傷つけやすいので、挿入の仕方とその後の角度の調整が重要です。 1.入れる

●挿入するときのポイントは「角度」です。 ●歯間乳頭のほお側の盛り上がり部分の角度にあわせて、斜めに挿入します。上の歯なら斜め下方向に、下の歯なら斜め上方向に。そっとやさしく入れましょう。

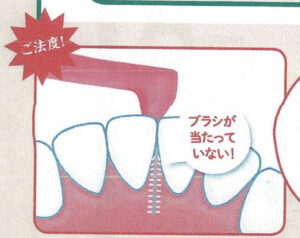

●上の歯なら斜め下、下の歯なら斜め上に傾けずに挿入すると、ブラシが歯間乳頭にぶつかってしまいがち。これが続くと、歯間乳頭が削れてしまいます(出血しますし、痛みます)。 2.傾ける

●歯間乳頭の舌側の盛り上がり部分の上を通過するように、垂直方向に角度を変えます。正しく傾けられて入れば、歯間乳頭を傷つけることなく歯間ブラシを挿入できます。 3.沿わせる&みがく

●歯間ブラシを水平方向に傾け、歯の根元まわりに沿わせます。コンタクトポイントのすぐ下から根元まわりをみがきます。ワイヤーではなくブラシの毛先を当てるようにします。 ●力を入れてゴシゴシすると、歯を傷つけますし、ワイヤーが反発して反り返って根元まわりに当たらなくなります。やさしく動かしましょう。 ●歯間ブラシは顔に手を置いて動かすと、動きがブレにくくなります。

●隣の歯の根元まわりに沿わせるために、逆方向に傾けます。この後、同じように歯の根元まわりをみがきます。

●歯の根元まわりに沿っていないのはNG。プラークが取れないだけでなく、歯間乳頭を押さえつけて傷つけてしまいます。

※参考書籍 「nico 2020.4 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q8 | デンタルフロスや歯間ブラシを使うと歯と歯のあいだの歯ぐきが強くなるって聞いたんですけどそうなんですか?プラークが落ちるだけじゃないんですね。 |

|---|

| A8 | 歯と歯の間の歯肉(歯ぐき)は適度に刺激を与えると組織が角化して強くなります。 細菌への抵抗性も増すので、歯周病の予防にもつながります。 とはいえ、歯肉に無理にフロスや歯間ブラシを当て過ぎると、傷ついてしまいます。歯科医院で正しい使い方を教えてもらってください。

※参考書籍 「nico 2020.11 クインテッセンス出版株式会社」 |

|---|

| Q9 | フッ化物利用はがんを誘発しますか?また、骨肉腫が発病しやすくなりますか? |

|---|

| A9 | 1945年、米国グランドラピッズ市で水道水フロリデーションが開始されて以降、動物実験や人を対象とした疫学調査が多く報告されましたが、フッ化物応用が発がん性のリスクを高めるという結論は認められていません。世界の多くの国の保健専門機関と団体が科学論文を広範囲に再評価しても、適正なフッ化物応用とがん発生との間に全く関係がない、また骨肉腫との間に明瞭な関連を認めていないと結論づけています。 ※参考書籍 |

|---|

| Q10 | 歯ぐきの腫れが気になるので、歯周病予防にマウスウォッシュを使ってみようと思います。でも、あれっていろんな種類がありますよね。どうやって選べばいいんでしょうか? |

|---|

| A10 | マウスウォッシュとは「洗口液」のことですね。選ぶ時の大前提として、「液体ハミガキ(液体歯磨)」と混同しないようにしましょう。この2つ、似ていますが使い方がまったく違うんですよ。 洗口液は、基本的には「歯みがきをしてから使う」、液体ハミガキは「使ってから歯みがきをする」というように、使う順番がまったく逆です。液体ハミガキは、その名のとおり「液体状の歯みがき剤」ですから、歯を磨く前に使うんです。 同じブランドの製品でも、洗口液と液体ハミガキ両方がある場合もあります。ラベルの記載をチェックして、製品に合った使い方をしましょう。(製品ラベルの製品名の下や、成分表示の近くに、洗口液か液体ハミガキかが記載されています) ※参考書籍 「nico 2018.9 クインテッセンス出版」 |

|---|